|

Los Xenarthros

Pilosa o

Perezosos Gigantes,

en el registro fosilífero

local.

Por

Mariano Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

. Ilustraciones Daniel Boh

La historia

evolutiva de los Xenarthros, edentados

sudamericanos, o también conocidos como

perezosos, es extensa e increíble. Algunas

criaturas eran muy pequeñas y simples (perezas,

perezosos de dos dedos u osos hormigueros), a

gigantes bestias del pasado (megaterios y

lestodontes), incluyendo a aquellos de piel

acorazada (gliptodontes y armadillos), único

entre todos los mamíferos extintos y vivientes

en todo el mundo. El único carácter externo que

tienen en común entre ellos, son las uñas en

formas de garra grandes y robustas, adaptadas

para funciones diversas, tanto en las formas

terrestres (excavar) como en las arborícolas

(agarrarse a las ramas).

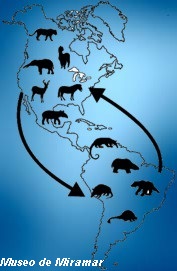

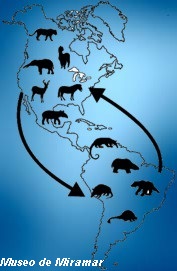

Los Xenarthros,

están representados por los del Orden Pilosa.

Casi todos los taxones de este grupo de

mamíferos se registran en América del Sur desde

el Paleoceno tardío, hace 56 millones de años,

hasta la actualidad. También existen varios

registros en la Antártida que pueden ser

considerados dentro del grupo de los Xenarthros

en la época del Eoceno, hace unos 40 millones de

años antes del presente, y algunos pocos en

Norteamérica, que llegaron allí hace 2 millones

de años, durante el Gran Intercambio Biótico

Americano, luego de la unión de ambas Américas,

generando asi, un intercambio faunístico.

|

En nuestra área, el

registro más antiguo (por la juventud de los

sedimentos) corresponden al Plioceno medio, unos

4 millones de años. El Museo de Ciencias

Naturales de Miramar, ha recuperado fósiles de

Proscelidodon, Glossotheridium y

Scelidotheridium, antecesores de

aquellos de mayor tamaño que vivieron durante el

Pleistoceno. Estos eran mas pequeños (pero no

tanto) de las formas posteriores

Así mismo, en estos

sedimentos Terciarios, hemos observado

crotovinas, es decir, antiguas madrigueras

rellenas de sedimentos que de depositaron en su

interior con un diámetro superior al metro y

medio, lo que coincidiría a estas formas de

Pilosas, cuyas estructuras son mejores conocidas

y estudiadas durante el Pleistoceno regional.

|

Además, en 2021, un

equipo conformado por la Fundación Azara, el

Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de

los Vertebrados y del Museo miramarense,

presentaron el hallazgo de un cráneo juvenil del

Megaterio (Megatherium sp) más antiguo de

Argentina, encontrado en las proximidades de

Miramar en sedimentos del Plioceno, que, junto a

otros restos de Bolivia, son los más antiguos

del mundo para el presente género. Sin dudas se

trata de una versión anterior al gigante del

Pleistoceno, pero al tratarse de un individuo

juvenil, no se le pudo nombrar como nueva

especie.

Durante el

Pleistoceno, entre 2,5 millones de años a 11 mil

años antes del presente, el orden Pilosa, tiene

una gran variedad de tamaños y formas. Se

caracterizan por sus dientes simples sin

esmalte (como el marfil), para triturar plantas

semiduras y fibrosas, y en algunas especies,

presentaban dientes modificados con forma de

caninoformes (colmillos) en su extremo frontal,

largas lenguas prensiles, articulaciones

adicionales en las vértebras, huesos largos

robustos y miembros dirigidos hacia adentro,

estructura osteodermica, es decir, huesecillos

esféricos y redondeados separados entre sí,

formando un escudete defensivo imperceptible en

la piel, además, de garras enormes para realizar

madrigueras para refugio o protección de

juveniles, búsqueda de raíces y tubérculos, y

control en la temperatura corporal.

|

Entre sus

representantes, que conformaron la Megafauna, es

decir, animales que superaban la tonelada de

peso, encontramos en su máximo exponente, el

Megatherium americanum, el más grande

de todos los mamíferos terrestres de la Era

Cuaternaria. Superaba los 4,5 metros de altura

cuando se paraba sobre sus patas y con un peso

estimado de esta especie es de 4 toneladas. Si

bien era herbívoro, nuevos hallazgos muestran

que consumían proteínas de origen animal, los

cuales cazaba, o tal vez, por su tamaño, robaba

presas a otros mamíferos depredadores, o se

alimentó ocasionalmente de carroña. |

En 2019, nuestro

Museo local, junto a colegas del Lacev (Macn -

Conicet) y Fundación Azara, presentamos nuevos

restos de Megatherium filholi, una

especie de Megaterio enana. Los fósiles nos

muestran, tal como sospechó el Perito Moreno,

quien descubrió los primeros restos de esta

especie en 1888, que el Megatherium

filholi era un enano entre los gigantes,

porque, pese a que medía unos tres metros de

largo y pesaba poco más de una tonelada, es muy

pequeño al ser comparado con su pariente más

cercano, el Megatherium americanum.

Desde entonces se sospechaba de la validez de

esta especie, que fue ratificada por los

hallazgos de sus restos en las proximidades de

Miramar.

Otro de los gigantes

con mayor registro en Miramar, fue

Lestodon arnatus, es el segundo perezoso

de mayor tamaño. Aunque resientes restos fósiles

hallados cerca del muelle de pescadores de

nuestra ciudad, demuestra la existencia de

grandes individuos, con talla similar o tal vez

superior al anterior. El Lestodonte, al igual

que sus parientes era un herbívoro, el cual

recogía su comida a orillas de los pantanos o

cauces fluviales. Median aproximadamente unos 4

metros de longitud. Su cráneo tenía una región

rostral muy ensanchada. Los huesos de sus

miembros eran grandes y gruesos. Su dentición

era simple, pero resaltaban hacia afuera de la

boca unos caniformes muy grandes, lo que se

convertía en una defensa contra los posibles

depredadores. Su masa estimada es de 2,5

toneladas.

|

Otro Piloso gigante

fue Catonyx tarijensis, un Pilosa

de hábitos terrestres, corpulento, con cabeza

grande y una cola larga y pesada. Los pies

largos y con garras envueltas hacia adentro al

igual que los otros Pilosa ya descriptos, por lo

tanto, caminaba apoyando sus nudillos. Es

probable que pudiera ponerse en dos patas y

mantener el equilibrio con la cola, utilizando

sus garras para llevarse el alimento a la boca.

Tenía 3.50 metros de largo y 1,70 de alto. Su

masa estimada fue de una tonelada. Es sumamente

escaso en toda Argentina, y más frecuente en el

centro – norte de Sudamérica. |

El

Scelidotherium leptocephalum, era de

tamaño menor al resto de los perezosos, pero no

dejaba de ser un gigante. Sin dudas, fueron los

mamíferos más comunes del paisaje en el

Pleistoceno miramarense, ya que sus restos

fósiles son muy abundantes en los depósitos

sedimentarios de esta edad geológica. Tenía 1,70

metros de alto y 3,50 de largo. Su peso estimado

es de una tonelada. El cráneo es alargado, bajo

y estrecho, con un rostro proyectado hacia

adelante. Su alimentación consistía de vegetales

que hallaba en áreas secas.

En el año 2002 se

halló en Miramar una paleocueva con galerías,

dos cámaras y garras marcadas en paredes y

techos. Su extensión superaba los 26 metros de

largo y un diámetro que llegaba a los 1,90

metros, y se podía observar su antigua conexión

con la superficie. En esta, se pudo recuperar

marcas de garras pares que coinciden con la

anatomía de Scelidotherium. Así

mismo, en 2004, personal de este Museo de

Ciencias Naturales de Miramar, recupero en la

localidad de Mar del Sud (15 kilómetros de

Miramar) el esqueleto de un adulto, abrazando a

un juvenil. La hipótesis, es que se trata de

una hembra junto a su cría, que murieron en su

madriguera hace más de 100 mil años antes del

presente, siendo al día de hoy, un registro

único. En este museo se conservan decenas de

restos de Celidoterio, mientras que en

exhibición se pueden observar un cráneo, una

mano completa, y un esqueleto completo.

|

Mientras tanto,

Mylodon darwinii, es otro de los

grandes perezosos registrado en la zona, menor

que Megaterio y Lestodonte. Se alimentaba de

vegetales. Se calcula que medía aproximadamente

2,50 metros a la cruz, y pesaba unas

2,5 toneladas. Un singular hallazgo, fue

realizado a fines del siglo pasado. Proviene de

una caverna en el Seno de la Ultima Esperanza,

llamada también como "Cueva del Mylodon"

donde fueron encontrados excrementos del

animal y huesos de gran tamaño

diseminados en sedimentos que incluían

restos de carbón. |

Lo asombroso de

este descubrimiento, es que la pieza única

permitió conocer la estructura del cuero de

estos animales, que en su interior alojaba

pequeños huesecillos subesfericos (osteodermos)

que, si bien permitían flexibilidad a la piel,

convertían al Milodonte en un verdadero

acorazado imperceptible. Esta característica se

repitió en otros edentados, pero tal vez, con

menos densidad.

El

Glossotherium robustum, poseía gran

tamaño y hábitos terrestres, corpulento, con

cabeza grande y una cola larga y pesada. Tenía

3.50 metros de largo y 1,70 de alto. Su masa

estimada fue de una tonelada y su extinción

ocurrió durante el Holoceno medio, hace 8 mil

años antes del presente. Su cuerpo estaba

cubierto por una espesa y densa pelambre y

embebidos en la piel se encontraba un gran

número de huesillos (osteodermos), en forma y

tamaño variables, generalmente superiores a un

centímetro de diámetro. Su hábito alimenticio

era variado, constituido de hojas de graminias,

arbustos, árboles y posiblemente carroña. Hace

poco tiempo, personal del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar y Fundación Azara, recupero

la pata trasera de un ejemplar joven (pelvis,

fémur, tibia etc) recubierta de centenares de

huesesillos dérmicos, lo que significa que la

pata estaba cubierta por el cuero al quedar

sepultada.

|

Otra especie, con

menor frecuencia de hallazgos, la conforma

Scelidodon copei, el cual, posee un

cráneo pequeño, alargado, estrecho y bajo; con

las mandíbulas alargadas, pero con los

premaxilares más cortos. Sus dientes, en la

superficie masticatoria, son elípticos o

levemente triangulares, con la serie dentada

paralela y continua, siendo tanto las superiores

como las inferiores casi del mismo tamaño, lo

que denota su dieta herbívora, consumiendo

arbustos, hojas y raíces.

Su cuerpo era masivo y

probablemente cubierto de un grueso pelaje.

Midió unos 2.50 metros de largo por 1 metro de

altura, con un peso cercano a la tonelada. Sus

extremidades posteriores son largas y robustas,

las anteriores son más cortas, terminando ambas

en fuertes garras curvadas hacia el interior,

por lo que se desplazaba sobre el dorso de sus

manos y pies. |

El estudio de estos

ejemplares permite comprobar que durante el

Pleistoceno existieron marcadas variaciones en

la composición y distribución de la fauna

pampeana en general, y de los Xenarthros en

particular, hecho íntimamente relacionado al

Gran Intercambio Biótico Americano y a las

variaciones climáticas producidas durante el

Pleistoceno, sumado a un declive y

empobrecimiento ambiental. A comienzos del

Holoceno, los gigantes perezosos se habían

extinto para siempre.

Bibliografía

sugerida.

Alberdi, G. Leone y

E.P. Tonni (eds)- Evolución biológica y

climática de la región pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de

correlación con el mediterráneo occidental.

Monografía del Museo Nac. Cs. Nat. Consejo

superior de investigaciones científicas. Madrid.

pp. 77-104.

Bonaparte José.

2014. El origen de los mamíferos. Fundación de

historia natural Felix Azara.. ISBN

978-987-29251-8-5.

Borrero L. 2009. La

evidencia evasiva: el registro arqueológico de

la megafauna extinta sudamericana. En: Haynes G.

(Ed.), Extinciones megafaunales americanas al

final del pleistoceno: 145–68. Springer Science,

Dordrecht.

Esteban, G.1996.

Revisión de los Mylodontinae cuaternarios (Edentata,

Tardigrada) de Argentina, Bolivia y Uruguay.

Sistemática, Filogenia, Paleobiología y

Paleozoogeografía y Paleoecología.

Esteban, G.1996.

Revisión de los Mylodontinae cuaternarios (Edentata,

Tardigrada) de Argentina, Bolivia y Uruguay.

Sistemática, Filogenia, Paleobiología y

Paleozoogeografía y Paleoecología. Tesis

Doctoral, Instituto Miguel Lillo, Facultad de

Ciencias Naturales, 235 p. Tucumán.

Fidalgo, F. y Tonni,

E.P. 1983. Geología y paleontología de los

sedimentos encausados del pleistoceno tardío y

holoceno de Punta Hermengo y arroyo Las

Brusquitas (Partido de General Alvarado y

General Pueyrredon, Provincia de Buenos Aires).

Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.

Giacchino, A.,

Bogan, S., Boh, D., Magnussen, M. y Meluso, J.

M. 2020. La creación del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar “Punta Hermengo” y sus

antecedentes (General Alvarado, provincia de

Buenos Aires, República Argentina). Historia

Natural (3ra serie), 9

Graham RW y

Lundelius EL 1984. Desequilibrio coevolucionario

y extinciones del Pleistoceno, en: Martin P.

Klein y RG (eds.), Extinciones cuaternarias: una

revolución prehistórica, pp. 223–249; Prensa de

la Universidad de Arizona (Tucson).

Magnussen Saffer, M.

2005. La Gran Extinción del Pleistoceno.

Boletín de divulgación Científico Técnico.

Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta

Hermengo de Miramar, Prov. Buenos Aires,

Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Magnussen Saffer,

Mariano. 2015. Los Mamíferos Xenartros más

característicos del Plioceno de la República

Argentina. Paleo Revista Argentina de

Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII.

129: 12-13.

Nicolás R. Chimento,

Federico L. Agnolin, Diego Brandoni, Daniel Boh,

Mariano Magnussen, Francisco De Cianni y

Federico Isla (2020). A new record of

Megatherium (Folivora, Megatheriidae) in the

late Pliocene of the Pampean region (Argentina).

Journal of South American Earth Sciences.

Pascual, R. y O. E.

Odreman Rivas. 1971. Evolución de las

comunidades de los vertebrados del Terciario

argentino. Los aspectos paleozoogeográficos y

paleoclimáticos relacionados. Ameghiniana 8:

372-412.

Quintana, C. A.

2008. Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al

pasado de nuestra región. Buenos Aires,

Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix

de Azara”. 242 pp.

Reig, O. A. 1958.

Notas para una actualización del conocimiento de

la fauna de la Formación Chapadmalal. I. Lista faunística

preliminar. Acta Geol. Lilloana 2:241-253.

Scillato-Yané, G.J.;

Carlini, A.A.; Vizcaíno, S.F.; Ortíz Jaureguizar,

E. 1995. Los Xenarthros. In Evolución biológica

y climática de la región pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de

correlación con el Mediterráneo occidental

(Alberdi, M.T.; Leone, G.; Tonni, E.P.;

editores). Museo de Ciencias Naturales, Consejo

de Investigaciones, Monografías, p. 183-209.

Madrid.

Sebastian Apesteguia

y Roberto Ares. 2010. Vida en evolución: la

historia natural vista desde Sudamérica. Ed.

Vázquez Mazzini, 382 pp.

Simpson, G.G.

(1940). Review of the mammal-bearing tertiary of

South America. Proceedings of the American

Philosophical Society, 83: 649-710. |

Gliptodontes y Armadillos.

Los gigantes acorazados

hallados en la región.

Por

Mariano Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

. Ilustraciones Daniel Boh

El aislamiento prolongado de

América del Sur, durante casi toda la Era Terciaria, es

decir, entre 60 y 3 millones de años antes del presente,

genero el desarrollo de una fauna muy particular, entre

ellos, los mamíferos del Superorden de los Xenarthros,

conformado por tres tipos morfológicos básicos, como los

osos hormigueros, de cuerpo alargado y hocico muy

prolongado, pelaje denso y costumbres terrestres o

arborícolas, seguido por los perezosos, de cuerpo

compacto, hocico corto, pelaje denso, de andar lento y

arborícolas, y por último, los armadillos, con el cuerpo

ancho y deprimido revestido dorsalmente con una coraza,

con poco pelo y de hábitos terrestres.

Justamente, estos últimos,

son los armadillos o perezosos acorazados, los edentados

del Orden Cingulata. Estos son muy frecuentes y con una

diversidad asombrosa localmente, tanto en Miramar como

en gran parte de la costa bonaerense, desde el Plioceno

hasta hace unos milenios, caracterizados por la

presencia de coraza dorsal, las cuales pueden tener

bandas móviles como los armadillos actuales o totalmente

rígida como los extintos gliptodontes (al menos en

estado fósil, ya que seguramente en vida, tuvo leves

movimientos) formados por osteodermos anexados, además

de poseer vértebras del cuello y del tronco fundidas,

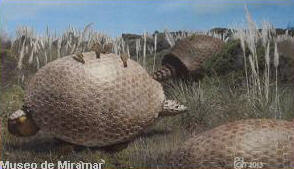

incluso adheridas a la coraza. En el Pleistoceno, estos

verdaderos mamíferos acorazados, alcanzaron enormes

tamaños y variedades.

|

Lo interesante de la

superficie expuesta de los osteodermos (placas

del caparazón), las cuales son de origen

dérmico, poseen una serie de figuras

ornamentales, que varían en todas las especies,

en sus distintos momentos de crecimiento, o

también en la ubicación de su cuerpo, lo que

facilita a los paleontólogos en su

clasificación. El más característico, es el

osteodermo del genero Glyptodon sp,

con forma de “flor”. |

En general, todas las

especies de gliptodontes se caracterizan por un cráneo

corto y ancho, también protegido con un escudete óseo, y

arcos cigomáticos bien marcado y desarrollado, para

adherir la musculación utilizadas para masticar. Todo el

cuerpo cubierto por un grueso caparazón, cuyo espesor en

algunos casos superaban los ocho centímetros. Los huesos

de la cadera no están soldados como en el resto de las

especies de los mamíferos, posiblemente, esta adaptación

posibilitaba que los gliptodontes pudieran pararse sobre

sus patas traseras, que eran cortas y muy gruesas,

utilizando la cola para apoyarse, las cuales estaban

recubiertas de unos anillos con púas óseas, o en otros

casos terminaban con un tubo óseo con púas corneas, lo

que les posibilitaba, vigilar el territorio, aparearse,

e incluso, dar a luz.

Su origen de los Cingulados

se remonta al Paleoceno, hace 55 millones de años, para

cuando ya estaban bien diferenciados, pero recién al

final del Plioceno y durante todo el Pleistoceno

tuvieron una gran diversidad, formas y tamaños.

Los Gliptodontes, se

originaron más tarde, durante el Eoceno, es decir, unos

45 millones de años antes del presente, encontrándose

sus restos en sedimentos del Terciario de la Patagonia y

Norte Argentino. Los rasgos fundamentales de esta

familia, es la presencia de una coraza sin bandas

móviles, colas protegidas con anillos móviles en forma

decrecientes, y algunos presentaban un tubo caudal óseo

con púas corneas en forma de defensa o ritual sexual, y

un casquete cefálico que protegía la cabeza. También

tenían la columna fusionada y soldada en gran parte al

caparazón dorsal, miembros cortos, pero gruesos y

fuertes.

|

La gran cantidad de

especies encontradas desde el Plioceno regional,

muestran gran variedad, que citaremos a

continuación, las cuales, son las especies más

características de esta familia extinta, y tal

vez, la más popular entre los mamíferos fósiles

sudamericanos. En el Pleistoceno, los

Gliptodontes alcanzaron su máximo desarrollo,

tanto en variedad como en formas.

|

Al igual que otros

integrantes de la megafauna Sudamericana, se extinguen

sin dejar representantes vivientes. El deterioro

climático y ambiental, la llegada de nuevos predadores,

incluyendo los humanos, nuevos virus, fueron algunos de

los factores que determinaron para siempre la suerte de

los gliptodontes.

El Doedicurus

tuberculatus, fue la especie de mayor tamaño

dentro de la familia. Tenía 4,30 metros de largo y 2

metros de alto. La coraza tiene una forma muy

particular, presentando una especie de joroba en su

parte más alta, con placas más laxamente unidas que en

otros parientes de la época. Su cola estaba formada por

cuatro anillos, un tubo cilíndrico de un metro de largo

y en su término poseía una masa ósea con púas corneas,

convirtiéndose en una técnica de defensa contra los

habituales depredadores. Su masa estimada en vida es de

2 toneladas.

El Glyptodon muñizi, tenía

3,50 metros de largo y 1,4 de alto. Sus placas

engrosadas entre si varían de 1 a 7 centímetros de

diámetro, las cuales son fáciles de identificar por su

forma de "flor". Su cola carecía del anquilosamiento de

los anillos terminales en forma de tubo descriptos en

los otros géneros. Esta se encuentra formada por una

serie de anillos móviles de diámetro decreciente,

conformada por unos siete anillos con placas de forma

relativamente grotesca y en punta. De esta especie, se

exhibe un esqueleto muy completo.

|

Por otro lado,

Panochthus tuberculatus, fue otro

gliptodonte de gran tamaño. Si bien, hemos

encontrado numerosas piezas de este enorme

animal, solo exhibimos en el parque del Museo,

una recreación en vida en tamaño natural.

Se

diferencian de los grandes y mediados

gliptodontes Cuaternarios por su coraza en forma

de casco prusiano.

Las

placas que forman este formidable caparazón son

gruesas, presentando un relieve con pequeñas

figuras circulares y uniformes finamente

punteadas. Su cola estaba constituida por

cuatro anillos móviles articulados, seguido de

un tubo con

numerosas púas de distinto tamaño. |

El Neosclerocalytus ornatus,

fue la más pequeña de todas las especies de los

Gliptodontes, que habitaron en América del Sur, la cual

alcanzaba apenas los 2,50 metros de largo y pudo pesar

unos 300 kilogramos. En las colecciones del Museo de

Ciencias Naturales de Miramar resguardamos una amplia

variedad de restos, e incluso una especie única,

mientras se exhiben un cráneo completo y la cola de esta

peculiar especie.

En el caso de los armadillos

con bandas móviles, estuvieron bien diversificados en

formas y tamaño, pero solo sobrevivieron dos especies

que habitan en el S.E bonaerense. Hemos registrado en

bosques y zonas abiertas de Miramar al peludo pampeano (Chaetophractus

villosus) y la mulita pampeana (Dasypus

hybridus). Debemos reconocer que, en otras

regiones del país y de América, aún hay una importante

variedad de armadillos, muy diferentes a los grandes

armadillos del Plioceno y Pleistoceno, pero

significativas para la mastozoología, aportando datos

del pasado biológico de estos animales.

|

En una de las

vitrinas de esta sala, se exhiben los

Dasipodidos o armadillos, es una familia que

agrupa a animales cuyos cuerpos se hallan

protegidos por una coraza ósea y placas

dérmicas, la que se divide en dos partes, una la

coraza escapular y la otra la coraza pélvica,

separadas por varias bandas móviles que varían

en su cantidad según la especie. En la

actualidad se encuentran representados por

mamíferos de pequeño tamaño, como los Peludos y

las Mulitas, o el Tatú Carreta, como máximo

exponente en el norte argentino.

|

Entre las formas más comunes

del Plioceno, encontramos a Ringueletia simpsoni,

un armadillo de gran tamaño, de dieta variada, y que

construía sus propias cuevas, el cual vivió junto a

otros armadillos, como Paraeuphractus, Doellotatus, Macrochorobates, Chorobates, Tolypeutes,

Zaedyus, Holmesina, Kraglievichia, Scirrotherium,

Plaina, entre otros.

Durante la era Cuaternario

vivió un mulita gigante, llamada Pampatherium

typum, cuyo nombre significa "bestia de la

pampa". Es probable que su peso fuese de unos 225

kilogramos y superaba los 2,50 metros de longitud.

Construían grandes galerías subterráneas, con cámaras

amplias para proteger sus crías, las cuales, han sido

encontradas en los barrancos del Bosque del Vivero

Dunicola. En el Museo de Ciencias Naturales de Miramar

posee un ejemplar con varios restos de su esqueleto, y

otros ejemplares aislados.

Otro gigante extinto con

bandas móviles en su caparazón, fue Eutatus

seguini. Su registro fosilífero abarca desde el

Pleistoceno inferior (2 millones de años) hasta el

Holoceno temprano (8 mil años), encontrándose en algunos

casos, asociados a restos óseos de otros animales por

actividad antrópica, es decir, que han presentado

manipulación por antiguos grupos humanos que vieron en

esta zona a fines del Pleistoceno, en cuevas del sistema

serrano. Su coraza dorsal es robusta, y poseía unas 33

bandas móviles que cubrían las dos terceras partes del

caparazón. En cada mandíbula poseía de 9 a 10 dientes,

los cuales utilizaba para comer carne en descomposición,

huevos, larvas, caracoles y algunos tallos.

|

El Propraopus,

era muy similar a los actuales Tatú carreta (Priodontes

maximus) que vive en el norte argentino,

pero su aspecto sería más parecido a la mulita

pampeana grande (Dasypus hybridus).

De alimentación fue

muy variada, compuesta principalmente por

gusanos, huevos, vegetales y animales en estado

de descomposición. La coraza sola, tiene unos 70

centímetros de largo, más la cola unos 40

centímetros. |

Otro representante del

Pleistoceno fue, Chaetophractus sp, un

armadillo fósil emparentado con el mismo género viviente

(el peludo pampeano). Restos fósiles de este y otros

géneros morfológicamente similares son hallados con

frecuencia en los afloramientos sedimentarios

correspondientes al Plioceno y Pleistoceno de Miramar,

esto quiere decir, que nuestro Peludo, ya era un

habitante frecuente en nuestra área en los últimos 3

millones de años.

A pesar de su

diversificación durante el pasado-reciente, hoy en día,

en nuestra región, quedaron reducidos a ejemplares que

no superan los 45 centímetros de largo y los 2

kilogramos de peso. Tanto el peludo como la mulita, son

omnívoros, incluyendo carroña a sus dietas, y construyen

sus madrigueras y refugios en campos, bosques, llanuras

o al costado de los caminos.

Bibliografia consultada.

Ameghino, F. 1889.

Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de

la República Argentina. Academia Nacional de Ciencias,

1-1027.

De los Reyes, L.M;

Cenizo, M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.; Bogan, S.;

Lucero, R.; Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. & Scanferla,

A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y estratigráficos

preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas de la

localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos Aires,

Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología y

Bioestratigrafía, 105.

Fariña RA, Vizcaíno SF.

1996. Hábitos locomotores del armadillo pleistoceno

Propraopus grandis (Mammalia, Dasypodidae): una

comparación

Fariña RA, Vizcaíno SF y

Bargo MS 1998. Estimaciones de masa corporal en

megafauna de mamíferos de Lujania (Pleistoceno

tardío-Holoceno temprano de Sudamérica). Mastozoología

Neotropical 5: 87-108.

Giacchino, Adrián y

Bogan Sergio. 2012. Colecciones. Colecciones Naturales y

antropológicas. Fundación de historia natural Felix

Azara. ISBN 978-987-27785-1-4.

M. T. Alberdi, G. Leona

y E. P. Tonni (editores). Evolución biológica y

climática de la región pampeana durante los últimos

cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el

Mediterráneo occidental. Madrid, Museo Nacional de

Ciencias de Madrid, Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, 1995, Monografías 12.

Magnussen Saffer, M.

2005. La Gran Extinción del Pleistoceno. Boletín de

divulgación Científico Técnico. Museo Municipal de

Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov.

Buenos Aires, Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Magnussen Saffer,

Mariano. 2015. Los Mamíferos Xenartros más

característicos del Plioceno de la República Argentina.

Paleo Revista Argentina de Paleontología. Boletín

Paleontológico. Año XIII. 129: 12-13.

Novas Fernando 2006.

Buenos Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Pascual, R. y O. E. Odreman Rivas.

1971. Evolución de las comunidades de los vertebrados

del Terciario argentino. Los aspectos

paleozoogeográficos y paleoclimáticos relacionados.

Ameghiniana 8: 372-412.

Pascual R., Ortega

Hinojosa D., Gondar y Tonni E. 1965. Las edades del

Cenozoico mamífero de la Argentina, con especial

atención a las aquéllas del territorio

bonaerense. Anales Comisión Investigaciones Buenos Aires

6: 165–193.

Quintana, C. A. 2008.

Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de

nuestra región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de

Historia Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Scillato Yané, G.J.

1980a. Catálogo de los Dasypodidae fósiles (Mammalia,

Edentata) de la República Argentina. 2º Congreso

Argentino de Paleontología y Bioestratigrafía y 1º

Congreso Latinoamericano de Paleontología (Buenos

Aires), Actas 3: 7-36.

Sebastian Apesteguia y

Roberto Ares. 2010. Vida en evolución: la historia

natural vista desde Sudamérica. Ed. Vázquez Mazzini, 382

pp.

Vizcaíno, S.F., Milne,

N. and Bargo, M.S. 2003. Limb reconstruction of Eutatus

seguini (Mammalia, Dasypodidae). Paleobiological

implications. Ameghiniana 40(1): 89-101.

Tonni, E.P.; Fidalgo, F.

1979. Consideraciones sobre los cambios climáticos

durante el Pleistoceno tardío-Reciente en la Provincia

de Buenos Aires. Aspectos Ecológicos y Zoogeográficos

Relacionados. Ameghiniana, Vol. 15, Nos. 1-2, p.

235-253.

Tonni E. P., 2005. El

último medio siglo en el estudio de los vertebrados

fósiles. Asociación Paleontológica Argentina.

Publicación Especial 10, 50º Aniversario: 73-85.

Tonni E. P., 2016. Los

acantilados de la costa atlántica bonaerense y su

contribución al conocimiento geológico y paleontológico.

En: J. Athor y C. E. Celsi (eds.): La costa atlántica de

Buenos Aires. Naturaleza y patrimonio cultural.

Fundación de Historia Natural Félix de Azara - Vázquez

Mazzini Editores, pp. 42-65, Buenos Aires.

Los roedores fósiles

histricomorfos,

dregistrados en General

Alvarado.

Por

Mariano Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

. Ilustraciones Daniel Boh

Cuando pensamos en el

término roedor, se nos viene a la mente las ratas y

lauchas. Pero en el pasado biológico como en la

actualidad, son algo más diversificados de lo que

creemos. Si bien no son nativos de Sudamérica, llegaron

en distintas oleadas migratorias, y se adaptaron

rápidamente al ambiente. Haciendo que varias formas

nuevas se conviertan en endémicas, es decir, que solo se

las encuentra en este lugar.

Entre algunos de los

roedores, encontramos los histricomorfos, es decir,

mamíferos placentarios con dos incisivos, de gran tamaño

de crecimiento continuo, situados en el maxilar inferior

y superior, y que solo están cubiertos de esmalte en la

parte frontal, y también, otros caracteres de los

esqueletos, como la separación de la tibia y la fíbula o

peroné, y la robustez del arco cigomático, que

observamos desde el Plioceno al Holoceno de Miramar.

Como se ha citado reiteradas

ocasiones, Sudamérica durante casi todo el Terciario,

quedo totalmente aislado del resto de los continentes,

en el cual, evolucionaron distintos grupos faunísticos

que no existían en otros continentes.

|

|

Hay

evidencias, que, en varias oportunidades, entre

35 a 8 millones de años, antiguas balsas con

sedimentos, plantas y animales viajaron por el

océano atlántico desde África, cuando ambas

estaban separadas por apenas 900 kilómetros,

mientras que, otros grupos de animales (los

saltadores de islas) emigraban de la misma

forma, entre los archipiélagos aislados de lo

que hoy conforman el caribe, cuyo origen era

asiático, es lo que demuestran las pruebas

genéticas y paleontológicas. |

Una vez llegados a estas

tierras, se pudieron adaptar y diversificar fácilmente,

ocupando los nichos ecológicos de muchos notoungulados y

marsupiales, generando una importante competencia y

estrés ambiental.

Los primeros roedores de

América del Sur están representados por especies

descritas en depósitos del Eoceno/ Oligoceno temprano. A

finales del Oligoceno, todas las superfamilias y

familias de Caviomorpha estaban presentes en el registro

fósil.

En Miramar y gran parte del

Partido de General Alvarado, se han encontrado formas

muy diversas, e incluso, nuevas para la ciencia. Entre

los roedores coleccionados, tenemos el enorme Telicomys

giganteus, del tamaño de una vaca. Sus mandíbulas

presentan grandes incisivos, cuya cara anterior tienen

un ancho de 3 centímetros, acompañados por cuatro

molares por cada maxilar y rama mandibular. Suponemos

que su hábitat estaba limitado a lugares secos y con

follaje, aunque la evidencia fósil es muy escasa para

brindar datos más completos sobre su biología. Algunos

restos significativos fueron descubiertos en 1908 al

norte de Miramar por el propio Florentino Ameghino.

|

|

Otro de los grandes

roedores Pliocenos encontrados en cierta

cantidad, lo conforma el Phugatherium novum,

emparentado con los actuales capibaras o

carpinchos, pero de mayor tamaño y patas largas

adaptadas para correr, y no de hábitos anfibios

como sus parientes actuales. Su cráneo refleja

un rostro alargado y estrecho. La longitud del

cráneo es la doble a la atribuida al carpincho,

superando fácilmente los 50 centímetros.

|

Su fémur y humero, guardan

la misma relación en su longitud con el género actual,

pero el cubito o ulna, radio, tibia, peroné y demás

huesos, son mucho más desarrollados y largos que estos,

por lo cual Phugaterium (=Protohydrochoerus),

morfológicamente concuerda con mamíferos corredores. En

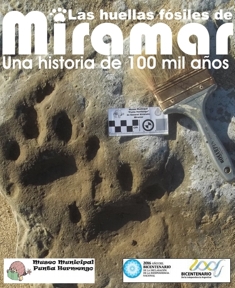

el Pleistoceno, los fósiles de carpinchos son

extremadamente escasos, es tan así, que aún no sabemos

muy bien cuando aparecen los antecesores directos del

capibara viviente. Pero justamente en Miramar, se

encontraron huellas fosilizadas, atribuibles al

icnogenero Porcellusignum conculcator. De apariencia muy

similar a sus parientes sudamericanos modernos.

Actenomys latidens, fue un

mamífero roedor Caviomorpha muy común en la región

pampeana. Actenomys estaba emparentado con el actual

genero Ctenomys (tucos tucos) los cuales tienen una gran

diversidad en Sudamérica. Es probable que fuera de

hábitos subterráneos, ya que sus restos normalmente son

hallados en antiguas madrigueras, como así también,

Ctenomys (Paractenomys) chapadmalensis y Eucelophorus

cabrerai emparentados con Actenomys.

También había otros más

pequeños, como el Lagostomus (Lagostomopsis) antiquus,

es una especie de roedor de la familia Chinchillidae.

Actualmente sólo hay una especie viva, la vizcacha

común (Lagostomus maximus), que mide hasta 60

centímetros de largo y habita en Sudamérica, pero en el

Plioceno vivió Lagostomopsis, un representante de menor

tamaño.

|

|

Su alimentación

estaría compuesta principalmente por tubérculos,

raíces, hierbas etc. Poseía unos cráneos anchos

y robustos, con nasales alargados. En la zona

norte de Miramar, en sedimentos del Plioceno,

entre 3,5 y 2,5 millones de años antes del

presente, se han recuperado numerosos restos de

Lagostomus (Lagostomopsis) incisus, asociado a

gran parte de la fauna extinta de fines de la

Era Terciaria. Además de restos óseos, se

observa largas madrigueras, en donde, en algunas

ocasiones se los han asociado a sus creadores.

|

Tambien, se han recuperado

integrantes de la familia Caviidae identificados (Dolichotis

sp, Dolicavia minuscula, Orthomyctera chapadmalensis,

Caviodon pozzii, Cardiomys sp., Microcavia

chapadmalensis, entre otros). Si bien muchos de ellos se

extinguieron, algunos representantes de cada familia

lograron sobrevivir desde el Plioceno al Holoceno

reciente. Entre las formas Pliocenas, encontramos a

Paleocavia impar, un género muy abundante durante el

Mioceno hasta el final del Plioceno. Como roedores

cavidos, pueden se indicadores de ambientes cálidos

templados. Tienen una cabeza grande y rectangular, así

como una cola muy pequeña o ausente. Poseen cuatro dedos

en las extremidades anteriores y tres en las

posteriores, de cuerpo alargado, y extremidades delgadas

y cortas, pero que sin embargo corre con gran facilidad

y rapidez. Vivía en lugares con vegetación abundante y

relativamente húmedos. Tenía unos 25 centímetros de

largo, y estaba relacionada con los conejillos de

Indias, cuises y el carpincho (el roedor viviente de

mayor tamaño).

Estos, son solo algunos

representantes fósiles que hemos encontrado en los

últimos 4 millones de años en nuestra zona, pero hay

muchísimos más de ellos para conocer. Miramar y zona, se

encuentra entre las localidades fosilíferas más ricas e

importantes del mundo, no solo por los gigantes del

pasado, sino también por los microvertebrados. Desde

estos sedimentos, se han organizado grandes colecciones

científicas sobre caviomorfos en los museos más

importantes del país, como así también Norteamérica y

Europa durante la primera mitad del siglo XX.

Bibliografía sugerida.

Aguirre, M. L. 1995. Cambios

ambientales en la región costera bonaerense durante el

cuaternario tardío, evidencias malacológicas. 4 jornadas

geológicas y geofísicas bonaerense. (Junín), actas 1:

35-45.

Candela, A., Cenizo, M.,

Tassara, D., Rasia, L., Robinet, C., Muñoz, N.,

Valenzuela, C. y Pardiñas, U. F. J. (2019).

A new echimyid genus (Rodentia,

Caviomorpha) in Central Argentina: uncovered diversity

of a Brazilian group of mammals in the Pleistocene.

Journal of Paleontology, 94 (1), 165-179.

Cenizo, M., Soibelzon, E. y Magnussen, M.

2015. Mammalian predator-prey relationships and

reoccupation of burrows in the Pliocene of the Pampean

Region (Argentina): new ichnological and taphonomic

evidence.

Historical Biology, 28 (8), 1026-1040.

Cione, A.L.; Tonni, E.P.

1995a. Bioestratigrafía y cronología del Cenozoico de la

región pampeana. In Evolución biológica y climática de

la región pampeana durante los últimos cinco millones de

años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo

occidental. Museo Nacional de Ciencias Naturales,

Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

Monografías, p. 47-74. Madrid.

De los Reyes, L.M; Cenizo,

M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.; Bogan, S.; Lucero, R.;

Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. & Scanferla, A. 2006a.

Aspectos paleofaunísticos y estratigráficos preliminares

de las sucesiones plio-pleistocénicas de la localidad

Centinela del Mar, provincia de Buenos Aires, Argentina.

90 Congreso Argentino de Paleontología y

Bioestratigrafía, 105.

Fidalgo, F. y Tonni, E.P.

1983. Geología y paleontología de los sedimentos

encausados del pleistoceno tardío y holoceno de Punta

Hermengo y arroyo Las Brusquitas (Partido de General

Alvarado y General Pueyrredon, Provincia de Buenos

Aires). Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.

Genise, J.F. 1989. Las

cuevas con Actenomys (Rodentia, Octodontidae) de la

Formación Chapadmalal (Plioceno Superior) de Mar del

Plata y Miramar (Provincia de Buenos Aires). Ameghiniana,

26: 33-42.

Magnussen Saffer, M. 2005.

La Gran Extinción del Pleistoceno. Boletín de

divulgación Científico Técnico. Museo Municipal de

Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov.

Buenos Aires, Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Novas Fernando 2006. Buenos

Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Oliva, C. Boh, D. Magnussen, M

& Favier Dubois, C. 2018. Contribución al conocimiento

de Porcellusignum conculcator, Angulo y Casamiquela (Vertebratichnia,

Mammalipedia) del Cenozoico Superior (Mioceno Tardío –

Pleistoceno) de la Provincia de Buenos Aires

(Argentina). Jornadas Regionales VI Arqueológicas y VII

Paleontológicas Miramar. Libro de Resúmenes. Pag 33;34.

Olivares AI y Verzi DH. 2014.

Sistemática, filogenia y patrón evolutivo del roedor

hystricognath Eumysops (Echimyidae) del Plio -

Pleistoceno del sur de América del Sur. Biología

histórica, 2014

Olivares, A. I., Bastida, R.

O., Loza, C. M., Rodríguez, A. C., Desojo, J. B.,

Soibelzon, L. H. y

Quintana, C. A. 2008. Los

fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra

región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia

Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Vucetich

MG, Verzi DH. 1996. A new Eumysopinae (Rodentia,

Echimyidae) de la 'Formacion' Irene (Chapadmalalense

inferior?) Y la diversidad de la subfamilia. Actas IV

Jornadas geologicas geofisicas bonaerenses; Buenos

Aires, Argentina.

Tonni,

E.P.; Fidalgo, F. 1979. Consideraciones sobre los

cambios climáticos durante el Pleistoceno

tardío-Reciente en la Provincia de Buenos Aires.

Aspectos Ecológicos y

Zoogeográficos Relacionados. Ameghiniana, Vol. 15, Nos.

1-2, p. 235-253.

Los

fósiles de Perisodáctilos, que fueron hallados en

Miramar.

Por

Mariano Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

. Ilustraciones Daniel Boh

Tomado de Magnussen,

Mariano. 2024. Los

fósiles de Perisodáctilos, en el Pleistoceno bonaerense.

Paleo Revista Argentina de Divulgación Paleontológica.

Boletín Paleontológico. Año XVII. 181: 57-60.

Son mamíferos ungulados que

se caracterizan por la posesión de extremidades con un

número impar de dedos terminados en una estructura

cornificada llamadas pezuñas, y con el dedo central, que

sirve de apoyo, mucho más desarrollado que los demás.

Los miembros de los

perisodáctilos se describen como mesaxónicos, es decir,

que su dedo central, en la mayoría de los casos el

tercero, el cual, se desarrolló mientras que los

restantes reducen su tamaño, hasta incluso desaparecer,

como los caballos.

|

Se cree que los

perisodáctilos emergieron poco después de la

extinción masiva del Cretácico-Terciario en la

cual se extinguieron los dinosaurios y

otros organismos. Algunos tempranos hallazgos

datan del Paleoceno superior, entre hace 65 a 55

millones de años atrás, y que, para los inicios

del Eoceno, hace 54 millones de años, ya se

encontraban ocupando diversos continentes.

Inicialmente habitaron Asia y África, luego

fueron extendiéndose para ocupar Europa y

América del Norte. |

Durante todo la Era

Terciaria evolucionaron en estos continentes, pero

recién, en el Plioceno tardío, hace unos 2,8 millones de

años ingresaron al continente sudamericano, durante el

intercambio faunístico al unirse ambos subcontinentes.

A diferencia de otros

ungulados, como por ejemplo los rumiantes, conservan los

incisivos de la mandíbula superior y los utilizan para

arrancar hierba. Los dientes premolares se encuentran

molarizados, así junto a los molares forman una amplia

superficie para triturar el alimento.

Los équidos y tapíridos, son

las especies más emblemáticas entre los perisodáctilos,

sobrevivieron y prosperaron hasta el final

del Pleistoceno, hace solo 10 000 años, soportando la

presión de los cazadores humanos y de un nuevo hábitat

cambiante.

Los equinos, son mamíferos

placentarios del orden Perissodactyla, que contiene solo

un género viviente, Equus, y poseen en sus patas

un dedo modificado que soportan todo el peso, apoyado

sobre sus pezuñas. Estaban representados en el

Pleistoceno sudamericano, por Hippidion principale,

un primitivo caballo, el cual se extinguió hace unos 8

mil años.

|

Era similar a las cebras de África, pero algo

más bajo y rechoncho, con extremidades cortas.

Su cráneo presenta unos huesos nasales algo

alargados y pronunciado que las formas

vivientes.

Por otro lado, es notable la conformación de las

extremidades, proporcionalmente cortas y anchas,

que le confieren al animal un aspecto macizo.

|

Su peso pudo ser de unos 400

kilos. Las características adaptativas de la parte

distal de las extremidades de Hippidion pueden

ser indicadores de distintos tipos de suelo y

vegetación. El hábitat de Hippidion debería

corresponder a un bosque o praderas húmedas y suelo

blando.

Los Équidos de América del

sur se han extinguido totalmente a principios del

Holoceno, y convivio con otra especie de caballo tardío,

el Amerhippus neogeus, un subgénero del género

Equus el cual agrupa a las cinco especies de dicho

género de la familia Equidae, que también se extinguió.

Recién, en el siglo XVI es

incorporado nuevamente el caballo a América, luego de la

colonización europea. En el museo se resguardan

distintos restos fósiles, y en exhibición se muestra un

cráneo muy completo con mandíbula de este extinto

animal.

Otro

perisodáctilo, el

Tapirus sp,

es un género de mamífero perisodáctilo extinto de la

familia de los tapíridos. El género Tapirus que

vivió en el Pleistoceno de América del Sur.

|

Tapirus dupuy,

es una especie fue descrita originalmente por

Carlos Ameghino en 1916, empleando como base

material, fragmentarios colectados en sedimentos

del Pleistoceno de la ciudad de Miramar,

provincia de Buenos Aires, cuya especie

homenajea a José María Dupuy, prefecto local y

coleccionista en ciencias naturales, que

colaboro con la búsqueda y entrega de material

paleontológico y biológico al entonces Museo

Nacional de Historia Natural de Buenos Aires y

Museo de La Plata. |

Las extremidades anteriores

poseen cuatro dedos y las posteriores tres. Sin embargo,

la principal característica del Tapirus es su

alargado hocico en forma de pequeña probóscide, que usa

principalmente para arrancar las hojas, hierbas y raíces

que constituyen su alimento.

Los registros más antiguos

del género Tapirus en Sudamérica corresponden al

Pleistoceno temprano de Argentina, y probablemente de

Perú y Bolivia. Mientras tanto, en la actualidad, el

Tapir (Tapirus terrestres), que incluye a varias

subespecies que aun habita en el nordeste de Argentina,

casi todo Brasil, Bolivia, Paraguay, este de Ecuador y

Perú, las Guayanas, Venezuela y Colombia, es

descendiente de estas formas fósiles, que alguna vez,

habitaron la región pampeana durante la última edad de

hielo.

Bibliografia sugerida.

Alberdi Alonso M, Prado JL,

Favier-Dubois C. 2006. Nuevo registro de Hippidion

principale (Mammalia, Perissodactyla)

del Pleistoceno de Mar del Sur. Revista española de

paleontología, ISSN 0213-6937, Vol. 21, Nº. 2, 2006, págs. 105-114

Alberdi, M.T.; Prado, J.L.

1995b. Los Équidos de América del Sur. In Evolución

climática y biológica de la región pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación

con el Mediterráneo occidental (Alberdi, M.T.; Leone,

G.; Tonni, E.P.; editores). Museo Nacional de Ciencias

Naturales, Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Monografías, p. 295-308. Madrid.

Alberdi, M.T. & Prado, J.L.

2004. Caballos fósiles de América del Sur. Una historia

de tres millones de a-os. Incuapa, serie monográfica 3,

269 pp.

Ameghino,

F. 1888a. Rápidas diagnosis de algunos mamíferos fósiles

nuevos de la República Argentina, Buenos Aires, 17 pp.

Alberdi, G. Leone y E.P.

Tonni (eds)- Evolución biológica y climática de la

región pampeana durante los últimos cinco millones de

años. Un ensayo de correlación con el mediterráneo

occidental. Monografía del Museo Nac. Cs. Nat. Consejo

superior de investigaciones científicas. Madrid. pp.

77-104.

Bussing

WA, Stehli FG y Webb SD 1985. El gran intercambio

biótico estadounidense. Patrones de distribución de la

ictiofauna centroamericana, 453–473.

Cabrera, A., 1957. Catálogo

de los mamíferos de América del Sur. I. Rev. Mus. Cs.

Nat. “B. Rivadavia”, Zool. 4(1); 1-307. Bs.As.

Cione,

A.L. & Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en

mamíferos del Cenozoico superior de la región pampeana.

In: Geología y Recursos Minerales de la Provincia de

Buenos Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé,

M.F. & Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico

Argentino, La Plata, Relatorio 11, 183-200.

Magnussen

Saffer, M. 2005. La Gran Extinción del Pleistoceno.

Boletín de divulgación Científico Técnico. Museo

Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de

Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina. Publicación 3:

pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Novas Fernando 2006. Buenos

Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Olivares, A. I., Bastida, R. O., Loza, C.

M., Rodríguez, A. C., Desojo, J. B., Soibelzon, L. H. y

López, H. L. 2016.

Catalogue

of marine mammals of the mammalogical collection of the

Museo de La Plata, Argentina. Revista

del Museo de La Plata, 1: 57-82.

Quintana, C. A. 2008. Los

fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra

región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia

Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Sánchez B., Prado JL Alberdi

y MT .2006. Alimentación, ecología y extinción antiguas

de caballos del Pleistoceno de la Región Pampeana,

Argentina. Ameghiniana 43: 427–436

Tonni EP, Cione AL y Figini

AJ 1999. Predominio de climas áridos indicados por

mamíferos en las pampas de Argentina durante el

Pleistoceno tardío y el Holoceno. Paleogeografía,

Paleoclimatología, Paleoecología 147: 257–281.

|