|

Un recorrido

paleontológico en busca de fósiles urbanos.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

Si bien, nuestra localidad

es muy conocida por sus fósiles de mamíferos

Cuaternarios o de la edad de hielo, recuperados desde

fines del siglo XIX a la actualidad, y que forman parte

de extensas bibliografías especializadas, también hay

otras sorpresas. Pero, aunque

parezca mentira, podemos encontrar fósiles en lugares

muy peculiares y cerca de nosotros.

|

Llamamos fósiles

urbanos, aquellos materiales de origen biológico

(cuerpos duros o trazas de actividad), que se

han preservado durante el tiempo geológico y

que, durante millones o en miles de años en una

menor medida, se han preservado y se pueden

encontrar en estado estratigráfico original,

dentro de los cascos urbanos o en las rocas que

los contienen.

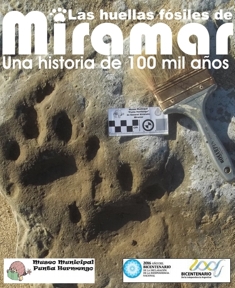

<<<Trazas

fósiles de grandes anélidos Paleozoicos. |

Muchas trazas fósiles o

también conocidas como marcas de actividad biológica

(huellas, madrigueras, etc) aparecen en rocas del

sistema de Tandilia. Estos mismos sedimentos arenosos

solidificados, son muy resistentes al tiempo y a la

erosión, por ello, se los utiliza desde hace más de un

siglo para la construcción o revestimientos de

viviendas, como así también, para la construcción de

espigones, escolleras y defensas costeras en general,

trasladándose millones de toneladas de rocas Paleozoicas

desde las canteras de las localidades de Batan y

Chapadmalal, con el fin de ser empleadas en distintos

rubros de la construcción en un amplio sector de la

provincia de Buenos Aires.

|

En algunas de estas

rocas, ubicadas en paredes de viviendas, suelos de

estacionamiento, veredas, paredones, murallas,

monumentos etc, se pueden hallar distintas

manifestaciones de origen paleontológico, de

primitivos organismos, que, aunque parezca

curioso, guardan mucha semejanza con las

especies vivientes de nuestras costas marítimas

sobre el océano atlántico.

<<<Roca con marcas

de gusanos marinos gigantes de 490 millones de

años, cerca del muelle de pesca de Miramar.

|

En el casco urbano de

Miramar y alrededores, estos sedimentos se encuentran

naturalmente a unos 180 metros de profundidad, pero hay

grandes cantidades dispersados en la ciudad y la costa,

por lo que, desde hace unos años, personal del

laboratorio paleontológico del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar, Fundación Azara y Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados,

viene realizando un censo esquemático de los distintos

icnofosiles que aparecen o divisan periódicamente, los

cuales son fotografiados con escala, filmados y en

algunos casos se toman moldes. Por ejemplo, en una roca

cuarcitica a metros del muelle de pescadores de la

ciudad de Miramar, se encontraron marcas de gusanos

marinos gigantes, de más de 1,5 metros de longitud, o

translacion y areas de reposo de Trilobites,

un

grupo fósil emblemático de los ecosistemas de la Era

Paleozoica que habitaron los mares hace unos 522

millones de años y hasta hace alrededor de 252 millones

de años.

Estos sedimentos, que

contienen una gran variedad de icnofolsiles regionales,

corresponden al Ordovícico de la Era Paleozoica, es

decir, 490 millones de años, cuya fauna está constituida

por invertebrados marinos, como moluscos, trilobites,

anélidos, entre otros, como así también, primeros peces,

que vivían en un mar de poca profundidad y agua fría.

Otro caso bien conocido, y

que están presente al menos en

gran parte de argentina, como fósiles urbanos, son las lajas

con ammonites (o, más precisamente, los amonoides), una

clase de moluscos cefalópodos marinos circulares, ya

extintos, típicos de los océanos Mesozoicos. Los

ammonites eran animales parecidos al calamar, con

tentáculos que se proyectaban desde la cabeza, pero que

vivían en una conchilla de forma espiral.

Superficialmente, eran muy similares a los actuales

nautilos. En la década de 1960 y desde entonces las

rocas que contienen estos organismos fosilizados, se las

distribuyeron comercialmente por gran parte del país.

|

Para los que

trabajamos en paleontología, es imposible no

mirar y explorar cada laja de arenisca en

paredes y pisos. Si bien, en casi toda su

totalidad se tratan de ammonites enteros o

parcialmente completos, cada tanto, alguna

sorpresa aparece, como restos óseos de reptiles

voladores o peces.

<<<Uno de los

Ammonites encontrados en pleno centro de la

ciudad de Miramar, en la fachada del edificio de

la Mutual Cultural Circulo Italiano "Joven Italia",

frente a la plaza central de juegos. |

Los ammonites aparecieron

hace unos 380 millones de años, y desaparecieron junto a

los dinosaurios al final del cretácico, hace 65 millones

de años, posiblemente debido a cambios ambientales

drásticos, como la caída de un meteorito.

En la ciudad de Miramar,

hemos encontrado decenas moldes del caparazón de estos

ammonites en el revestimiento de paredes, veredas, e

incluso, recientemente en la fachada

de la

Mutual Cultural Círculo Italiano "Joven Italia" de Miramar, frente a la

plaza central de juegos.

Estos cefalópodos vivieron

en un mar cálido, casi tropical. Estas aguas invadían lo

que hoy es la provincia de Neuquén, ya que las lajas

provienen de un yacimiento de la localidad de Zapala.

Cuando estas lajas de roca

eran arena fina en el Jurásico, hace 150 millones de

años, aún no existía la cordillera y por eso el Océano

Pacífico inundó una parte importante de la región

neuquina. Durante esa época los dinosaurios dominaban la

tierra, pero además existía toda una variedad de fauna

de reptiles marinos gigantes contemporáneos.

|

Los ammonites

eran muy diversos en forma, tamaño y

ornamentación de sus conchillas, lo que ha

permitido a los paleontólogos utilizarlos como

fósiles guía para datar rocas sedimentarias.

Algunos de ellos eran de pocos centímetros hasta

superar los 2 metros de diámetro.

<<<Aspecto en

vida, de los populares Ammonites del Jurasico.

Sus fósiles aparecen en rocas utilizadas en el

revestimiento de construcciones.

|

Los organismos que vivían en

esos medios terminaban siendo enterrados, pasando a

formar parte de los sedimentos y, si las circunstancias

son propicias, se conservan en el tiempo, dando lugar a

los fósiles.

¿Y cómo llegan los

restos a quedar inmortalizados en las piedras? Estas

rocas, se forman por la acumulación y consolidación de

sedimentos depositados en una superficie más o menos

extensa, como puede ser el fondo de un mar o de un lago,

conocida como “cuenca de sedimentación”. Los organismos

que vivían en esos medios terminaban siendo enterrados,

pasando a formar parte de los sedimentos, dando lugar a

los fósiles que hoy en día podemos identificar. En

tiempos más recientes, el humano, comenzó a utilizar

estas rocas naturales, cortándolas en láminas y con

distintas formas, dejando los fósiles de su interior a

la vista. Algunos albañiles, consideran a estas marcas

(los fósiles)

son fallas de las rocas, sacando la estética de la

construcción, volteando la roca al ser colocada, y

dejando escondidos los fósiles. .

Seguramente, luego de leer

sobre los fósiles urbanos, no podrás dejar de observar

paredes o veredas revestidas de rocas. Si aparece alguna

evidencia de las criaturas del pasado de nuestro

continente sudamericano, podes acercarte a nuestro

Museo, o enviarnos una fotografía del mismo, para que

estemos en conocimiento sobre la presencia de ellos y

generar conocimiento público, como científico.

Bibliografía sugerida.

Aceñolaza, F.G., 1978. El

Paleozoico Inferior de Argentina según sus trazas

fósiles. Ameghiniana 15(1-2), 15- 64. Buenos Aires.

Aceñolaza, F.G. and Ciguel,

H., 1987. Análisis comparativo entre las formaciones

Balcarce (Argentina) y Furnas (Brasil). 10º Congreso

Geológico Argentino, 1: 229-305. Tucumán.

Borrello, A. 1966b Trazas y

cuerpos problemáticos de la Formación La Tinta, sierras

Septentrionales de la provincia de Buenos

Aires. Publicación especial de la Comisión de

Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos

Aires, Fascículo 5, 1-42, 46 pl. La Plata.

Del Valle, A., 1987b. Nuevas

trazas fósiles de la Formación Balcarce, Paleozoico

Inferior de las Sierras Septentrionales. Su significado

cronológico y ambiental. Revista del Museo de La Plata,

Nueva Serie, Sección Paleontología, 9: 19-41. La Plata.

Fischer, J.C. 1994. Révision

critique de la Paléontologie Francaise d'Alcide

d'Orbigny. Volume I. Céphalopodes Jurassiques. Muséum

National d'Histoire Naturelle: 340 p. Paris.

Gulisano, C.A.; Gutiérrez

Pleimling, A.R.; Digregorio, R.E. 1984. Esquema

estratigráfico de la secuencia jurásica del oeste de la

provincia del Neuquén. In Congreso Geológico Argentino,

No. 9, Actas 1: 236-259. San Carlos de Bariloche.

Leanza, H.A. 1990.

Estratigrafía del Paleozoico y Mesozoico anterior a los

Movimientos Intermálmicos en la comarca del Cerro

Chachil, provincia del Neuquén, Argentina. Revista de la

Asociación Geológica Argentina 45 (3-4): 272-299. Buenos

Aires.

Magnussen Mariano (2022).

Los rastros fósiles más antiguos de la región pampeana

en rocas cuarciticas. Paleo, Revista Argentina de

Divulgación Paleontológica. Año XV. 158. 47-57.

Riccardi, A.C. 1984. Las

asociaciones de amonitas del Jurásico y Cretácico de la

Argentina. In Congreso Geológico Argentino, No. 9, Actas

4: 559-595.

Riccardi, Alberto C..

(2008). El Jurásico de la Argentina y sus amonites.

Revista de la Asociación Geológica Argentina, 63(4),

625-643. Recuperado en 24 de mayo de 2024,

Veiga, G.D.; Schwarz, E.;

Spalletti, L.A. 2011. Análisis estratigráfico de la

Formación Lotena (Calloviano superior-Oxfordiano

inferior) en la Cuenca Nequina Central, República

Argentina. Integración de información de afloramientos y

subsuelo. Andean Geology 38 (1): 171-197.

Tres fenómenos naturales

registrados en nuestra zona y que cambiaron para siempre

a Sudamérica y el mundo.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

Ilustración: Daniel Boh.

Durante mitad y final del

Plioceno, hace 3,5 millones de años atrás, ocurrieron

tres fenómenos naturales del tipo catastrófico, los

cuales decidieron la suerte del 80 % de las especies

endémicas y autóctonas, que habían evolucionado aislada

en América del Sur, y que están presentes en el registro

geológico y paleontológico de Miramar y alrededores.

Las escorias encontradas en

nuestras costas por los científicos suizos, publicadas

en 1865, fueron atribuidas a un posible origen

volcánico, y que, posteriormente Florentino Ameghino,

atribuyo a fogones e incendios realizados por los

primeros humanos en el Plioceno. Estos fueron estudiados

exhaustivamente, y se determinó en 1998, que se trataba

del impacto de un asteroide en la vecina localidad de

Chapadmalal y en la ciudad de Miramar. Científicos

argentinos y de la NASA, determinaron al menos el

impacto de dos asteroides en distintos tiempos

geológicos, cuyos efectos modificaron gradualmente el

ambiente, trayendo aparejadas algunas consecuencias para

los biomas sudamericanos.

|

La presencia de rastros geológicos abona esta

teoría de que, rocas modificadas por altas

temperatura llamadas escorias y la presencia de

vidrios producidos por calentamiento y

enfriamiento rápido de silicatos, parecen ser

restos de un impacto desde el espacio. Estas

escorias, en realidad, son impactitas, las

cuales contienen entre otros, pequeñas esferas

de vidrios con alto contenido de Níquel y Cromo.

|

Además, se detectó la

presencia de cristobalita, una variedad de sílice que

está sólo a temperaturas superiores a los 1300 grados,

como resultado del sedimento fundido por el choque de

una gran roca espacial sobre la superficie terrestre.

Dejando evidencias sobre ellos en un radio de 50

kilómetros.

Si bien el meteorito que se

estrelló en lo que hoy en día es la costa bonaerense,

fue de proporciones menores al que extinguió a los

dinosaurios, fue lo suficientemente fuerte para provocar

una cicatriz a la superficie terrestre y una eventual

modificación en la historia natural del hemisferio sur.

La cantidad de impactitas

distribuidas a lo largo de los sedimentos del Plioceno

miramarnse, y el alto contenido de sedimento quemado de

color ladrillo, demuestra lo catastrófico de aquel

evento. Los investigadores creen que el asteroide

impacto en un área que está sumergida en el océano

atlántico, el que provoco un cráter de gran tamaño,

arrojando miles de toneladas de sedimentos fundidos a la

atmosfera, oscureciendo toda la región pampeana durante

meses, con importantísimos incendios.

A su vez, formación del

istmo de Panamá, un puente natural terrestre que unió

ambas Américas, provoco en un principio, un intercambio

faunístico, el cual, seguramente también trajo

acompañado de intercambio parasitológico y

bacteriológico que afecto a las poblaciones animales y

vegetales. Además, este puente natural, trajo la

interrupción del intercambio genético entre el océano

pacifico y atlántico, sumado al cambio de las corrientes

oceánicas que normalmente controlan las temperaturas

sobre la superficie terrestre, genero el enfriamiento en

todo el planeta de una forma más acelerada. Algunos

científicos sugieren que la unión de américa del norte

con américa del sur, sumado al enfriamiento global por

el cambio en las corrientes oceánicas, genero el

comienzo de la edad del hielo.

|

Ha esto se le suma, hacia el final del Plioceno,

una estrella del grupo de estrellas O y B de la

Asociación estelar de Scorpius-Centaurus a unos

380 a 470 años luz de la Tierra, que explotó

como supernova, lo suficientemente cerca de la

Tierra como para provocar un gran deterioro en

la capa de ozono, lo que pudo haber sido la

causa de una extinción masiva en los océanos.

Para ello se basaron en las anomalías del

isótopo de esa época encontradas en los fondos

oceánicos. |

Como se observa, estos tres

hechos aislados, como fue el impacto del asteroide, la

unión de las américas y la explosión de una gran

estrella, trajeron marcados cambios ambientales y

faunísticos. Sin dudas, las evidencias geológicas y

biológicas en el área de Miramar y Chapadmalal brindaron

suficiente información para comprender los procesos

evolutivos de nuestro sub-continente y su relación con

el resto del mundo.

Los cambios abruptos en la

evidencia paleontológica, es la que ayuda a determinar

el comienzo y fin una edad, en este caso, el fin del

Plioceno y el principio del Pleistoceno. Estos fenómenos

abren las puertas a la aparición de nuevas formas de

vida.

A través de la evolución

biológica y la adaptación al medio, generan que nuevas

especies surjan a través de la especiación, es decir, el

proceso mediante el cual una población de una

determinada especie da lugar a otra u otras especies,

así como también otras especies se extinguen cuando ya

no son capaces de sobrevivir en condiciones cambiantes o

frente a otros competidores. Un ejemplo estrictamente

local, son las diferentes especies de gliptodontes

(armadillos grandes o gigantes de caparazón sin bandas

móviles) que se extinguen durante el final del Plioceno.

Ya durante el Pleistoceno, son reemplazados por otras

especies similares, pero no iguales, de mayor tamaño.

Para el Holoceno superior, todas las especies de

gliptodontes se han extinto para siempre.

Bibliografía sugerida.

Bussing

WA, Stehli FG y Webb SD 1985. El gran intercambio

biótico estadounidense. Patrones de distribución de la

ictiofauna centroamericana, 453–473.

Cione,

A.L.; Tonni, E.P. 1995a. Bioestratigrafía y cronología

del Cenozoico de la región pampeana. In Evolución

biológica y climática de la región pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación

con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de

Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Monografías, p. 47-74. Madrid.

Cione,

A.L. & Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en

mamíferos del Cenozoico superior de la región pampeana.

In: Geología y Recursos Minerales de la Provincia de

Buenos Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé,

M.F. & Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico

Argentino, La Plata, Relatorio 11, 183-200.

Prevosti,

F. & Scanferla, A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y

estratigráficos preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas

de la localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos

Aires, Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología

y Bioestratigrafía, 105.

Donadío,

O.E. 1982. Restos de anfisbénidos fósiles de Argentina (Squamata,

Amphisbaenidae) del Plioceno y Pleistoceno de la

provincia de Buenos Aires. Circ. Inf. Asoc. Paleont. Arg.

10: 10.

Frenguelli,

J. 1920. Los terrenos de la costa atlántica en los

alrededores de Miramar (prov. Bs.As.) y sus

correlaciones. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24:

325-385.

Kraglievich, J. y A Olazabal,

1959, Los procionidos extinguidos del genero

Chapadmalania Amegh. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. (Cien

Zool).

Novas Fernando 2006. Buenos

Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Quintana, C. A. 2008. Los

fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra

región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia

Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Tonni E. P., 2016. Los acantilados de la

costa atlántica bonaerense y su contribución al

conocimiento geológico y paleontológico. En: J. Athor y

C. E. Celsi (eds.): La costa atlántica de Buenos Aires.

Naturaleza y patrimonio cultural.

Fundación de Historia

Natural Félix de Azara - Vázquez Mazzini Editores, pp.

42-65, Buenos Aires.

P. H. Schultz, M. Zarate, W.

Hames, C. Camilion y J. King. A 3.3 – Ma Impact in

Argentina and Posible Consequences. 11 dicember 1998,

Volumen 282. pp. 2061 – 2063.

J.C Heusser and G. Claraz,

Neue Denk. (Nov. Mems) der Allgemeine Schweiz. Gessell.

XXI 27. Zurich (1865).

M. A. Zarate and J. L.

Fasano, Palaeogeogr. Palaeoclimatol. Palaeoecol. 72, 27

(1989).

M, Magnussen Saffer. Un

Impacto de Meteorito entre Mar del Plata y Miramar.

Boletín de divulgación Científica Técnica. Publicación

2: pp 3 - 8 Museo Municipal de Ciencias Naturales Punta

Hermengo de Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina.

M. Magnussen Saffer. 2005.

Naturaleza Pampeana, pasado y presente. Libro

Digitalizado. Museo Municipal de Ciencias Naturales

Punta Hermengo de Miramar, Prov. Buenos Aires,

Argentina.

Los

primeros emigrantes, saltadores de islas y balseros,

registrados en Miramar.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

Ilustración: Daniel Boh.

En la sala

de paleontología, también se exhiben en una vitrina,

algunos representantes de especies que ingresaron a

Sudamérica, cuando aún estaba aislada del resto del

mundo. Dos teorías muy aceptables, tanto por el registro

fosilífero como el genético, muestras que varios grupos

de mamíferos llegaron a América del Sur durante el

Oligoceno, Mioceno y Plioceno, entre ellos, algunos

mamíferos carnívoros, roedores y primates (este último,

no está registrado en la región, pero si en la Patagonia).

Se cree que,

en varias oportunidades, entre 35 a 8 millones de años,

antiguas balsas con sedimentos, plantas y animales

viajaron por el océano atlántico desde África, cuando

ambas estaban separadas por apenas 900 kilómetros,

mientras que, otros grupos de animales (los saltadores

de islas) emigraban de la misma forma, entre los

archipiélagos aislados de lo que hoy conforman el

caribe. Una vez llegados a estas tierras, se pudieron

adaptar y diversificar fácilmente, ocupando los nichos

ecológicos de muchos notoungulados y marsupiales,

generando una importante competencia y estrés ambiental.

|

Entre

algunos de los roedores histricomorfos, es decir,

mamíferos placentarios con dos

incisivos, de gran tamaño de crecimiento continuo,

situados en el maxilar inferior y superior, y que solo

están cubiertos de esmalte en la parte frontal, y

también, otros caracteres de los esqueletos,

como la separación de la tibia y la fíbula o peroné, y

la robustez del arco cigomático,

que observamos en el Plioceno de Miramar, se

exhiben restos mandibulares del gigantesco

Telicomys giganteus, del tamaño de una vaca, o

el Phugatherium novum, emparentado

con los actuales capibaras, pero de mayor tamaño y patas

largas adaptadas para correr y no de hábitos anfibios

como sus parientes actuales. |

También

había otros más pequeños, como el Lagostomus (Lagostomopsis)

antiquus, Actenomys latidens, por solo

nombrar algunos.

Entre los

nuevos emigrantes, se encontraban algunos representantes

del orden Carnívora, que, nada tiene que ver con la

dieta carnívora. Este orden solo agrupa a mamíferos con

ciertas características del cráneo y composición

dentaria (más allá de su alimentación). Los animales de

hábitos carniceros, estaban representados hasta ese

momento solo por las aves del terror y los marsupiales.

Cyonasua lutaria, fue un Procionido

extinto, emparentado con los actuales Coaties, Ositos

lavadores, de la selva misionera o los mapaches de

Norteamérica.

Cyonasua,

perteneciente

a la fauna aloctona cuya estirpe evoluciono en

Sudamérica desde el Mioceno, es decir, hace 10 millones

de años, siendo unos de los primeros carnívoros

placentarios que invadieron el continente. Fueron

hallados en sedimentos de las Provincias de Catamarca,

Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. A diferencia

de otros carnívoros, Cyonasua lutaria poseía

unos caninos muy desarrollados y robustos, y seguramente

se habrá alimentado de mamíferos pequeños como el Paedotherium o

de los antecesores de los actuales armadillos, pero

también aprovecharía frutos, huevos y larvas.

|

Sus primeros fósiles fueron clasificados en

Argentina en 1885, sin embargo, Cyonasua sp. vivió

entre los 3,6 y 2,5 millones de años, con grandes

mamíferos que habitaban América del Sur. Debió ser parte

importante del Gran Intercambio Biótico de las Américas,

en el que la fauna emigró de América del Norte a través

de Centroamérica hacia América del Sur y viceversa, como

resultado del surgimiento del Istmo de Panamá, o bien,

como “saltador de islas” o en “islotes flotantes”. De

este género se ha rescatado parte de un esqueleto en

Miramar y preservado en el Museo de Ciencias Naturales

de esta localidad. |

En las

colecciones científicas del Museo de Ciencias Naturales

de Miramar, se resguardan otros restos de estos grupos

de vertebrados, como así también otros organismos

contemporáneos a estos, que nos permite establecer como

eran esos ambientes y ecosistemas, que por espacio y por

contar didácticamente nuestro pasado biológico, no se

encuentran en exhibición, y se resguardan en las

colecciones científicas.

Bibliografia sugerida.

Agnolin, F.

L., Chimento, N. R., Campo, D. H., Magnussen, M., Boh,

D. y De Cianni, F. 2019. Large Carnivore

Footprints from the Late Pleistocene of Argentina.

Ichnos, 26 (2), 119-126.

Alberdi, G.

Leone y E.P. Tonni (eds)- Evolución biológica y

climática de la región pampeana durante los últimos

cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el

mediterráneo occidental. Monografía del Museo Nac. Cs.

Nat. Consejo superior de investigaciones científicas.

Madrid. pp. 77-104.

Bonaparte

José. 2014. El origen de los mamíferos. Fundación de

historia natural Felix Azara.. ISBN

978-987-29251-8-5.

Cenizo, M., Soibelzon, E. y

Magnussen, M. 2015. Mammalian predator-prey

relationships and reoccupation of burrows in the

Pliocene of the Pampean Region (Argentina): new

ichnological and taphonomic evidence.

Historical Biology, 28 (8), 1026-1040.

Cione, A.L.

& Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en mamíferos

del Cenozoico superior de la región pampeana. In:

Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos

Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. &

Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico Argentino,

La Plata, Relatorio 11, 183-200.

De los

Reyes, L.M; Cenizo, M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.;

Bogan, S.; Lucero, R.; Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. &

Scanferla, A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y

estratigráficos preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas

de la localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos

Aires, Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología

y Bioestratigrafía, 105.

Fariña RA,

Vizcaíno SF y Bargo MS 1998. Estimaciones de masa

corporal en megafauna de mamíferos de Lujania

(Pleistoceno tardío-Holoceno temprano de

Sudamérica). Mastozoología Neotropical 5: 87-108.

Leopoldo H.

Soibelzon., Eduardo P. Tonni. y Mariano Bond.

Arctotherium latidens (URSIDAE, TREMARCTINAE) en el

pleistoceno de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Comentarios sistemáticos y bioestratigraficos. XI

Congreso Latinoamericano de Geología y III Congreso

Uruguayo de Geología. Con referato. ACTAS (versión

electrónica sin paginación) 6 pp.

Magnussen

Saffer, M. 2005. La Gran Extinción del Pleistoceno.

Boletín de divulgación Científico Técnico. Museo

Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de

Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina. Publicación 3:

pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Magnussen

Saffer, Mariano. 2016. Mamíferos Marsupiales y

Carnívoros representativos del Plioceno de Argentina.

Paleo Revista Argentina de Paleontología. Boletín

Paleontológico. Año XIV. 137: 20-25.

Nicolás R.

Chimento; Federico L. Agnolin 2017. «The fossil

American lion (Panthera atrox) in South America:

Palaeobiogeographical implications».

Comptes Rendus Palevol 16 (8): 850-864

Novas

Fernando 2006. Buenos Aires hace un millón de años.

Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Quintana, C.

A. 2008. Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al

pasado de nuestra región. Buenos Aires, Argentina.

Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Tonni EP,

Cione AL y Figini AJ 1999. Predominio de climas áridos

indicados por mamíferos en las pampas de Argentina

durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Paleogeografía,

Paleoclimatología, Paleoecología 147: 257–281.

Los Mamíferos

Carnívoros que llegaron

a

Sudamérica durante el GIBA.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

Ilustración: Daniel Boh.

Como se ha

comentado reiteradamente, luego de la extinción de los

Dinosaurios, ya sobre el Paleoceno, hace 60 millones de

años atrás, América del Sur se convierte en una gran

isla, un continente aislado, así como lo es Oceanía en

la actualidad.

América del

sur durante el aislamiento geográfico, desarrollo una

rica y variada fauna de vertebrados, los cuales no se

repitieron en otros continentes. De esta manera,

Sudamérica tuvo animales de hábitos carniceros, como los

mamíferos marsupiales, o las famosas aves del terror,

que llegaron a ser los mayores depredadores que

evolucionaron en el aislamiento geográfico.

|

Pero en realidad, ninguno de

ellos, son mamíferos del orden Carnívora, ya que

no poseían las características propias del

orden.

El orden Carnívora, agrupa solo

a mamíferos placentarios que incluye alrededor

de 260 especies en la actualidad. Los carnívora,

no debe confundirse con “carnívoro”, término

utilizado en zoología para determinar una dieta

alimenticia de un organismo. |

Un ejemplo

podría ser un carancho (Caracara plancus),

un ave carnívora (obviamente, reiteramos en lo

alimenticio), pero el orden Carnívora, solo incluye a

mamíferos con ciertos caracteres dentarios, como,

caninos o colmillos muy desarrollados,

los molares y premolares por lo general tienen bordes

cortantes, tienen seis incisivos (salvo alguna ocasión)

y dos caninos en cada maxilar, entre otras

características.

Además, en

su mayoría son terrestres, la mayor parte

tiene garras afiladas y mínimo cuatro dedos en cada

extremidad. El orden Carnívora, incluye a los osos, que

alimenticiamente son omnívoros, pero sus mandíbulas

estas provistas del sistema dentario detallado

anteriormente.

En los

mamíferos carnívoros, el cráneo, la cresta sagital y los

arcos cigomáticos son fuertes para soportar los músculos

de las mandíbulas. La clavícula es reducida, el radio,

la ulna, tibia y fíbula son huesos separados de los

miembros, como el carpo, escafoide, lunar, los centrales

están usualmente fusionados y bulla auditiva osificada.

|

Una teoría da luz sobre la

llegada de los primeros mamíferos carnívoros a

Sudamérica, tanto por el registro fosilífero

como el genético. Mientras que, varios grupos de

mamíferos llegaron a América del Sur durante el

Oligoceno (roedores y primates) por medio de

balsas naturales desde África, que solo se

encontraba a unos 900 kilómetros de distancia,

otros ingresaron durante el Mioceno, que se

encontraban los “saltadores de islas”

(carnívoros prociónidos) y Plioceno –

Pleistoceno (otros mamíferos), entre ellos, y

algunos mamíferos carnívoros de variable tamaño. |

Estos

saltadores de islas, emigraban entre los archipiélagos

aislados de lo que hoy conforman el caribe, durante se

producían erupciones volcánicas. Una vez llegados a

estas tierras, durante el Mioceno, hace unos 8 millones

de años, se pudieron adaptar y diversificar fácilmente,

ocupando los nichos ecológicos de muchos mamíferos

notoungulados y marsupiales, generando una importante

competencia y estrés ambiental.

Cyonasua

lutaria, fue un Procionido extinto, emparentado con los

actuales Coaties, Ositos lavadores, de la selva

misionera o los mapaches de Norteamérica. Este se

encuentra en la lista de los primeros mamíferos

placentarios carnívoros que invadieron América del sur

de forma temprana.

Sus fósiles

fueron hallados en sedimentos de las Provincias de

Catamarca, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y La Pampa. A

diferencia de otros carnívoros, Cyonasua lutaria poseía

unos caninos muy desarrollados y robustos, y seguramente

se habrá alimentado de mamíferos pequeños como el Paedotherium o

de los antecesores de los actuales armadillos.

Otro

Prociónido que llego a América del sur a fines del

Mioceno, es decir, hace 6,8, es Chapalmalania

altaefrontis. Se adaptaron rápidamente a las nuevas

condiciones ambientales, diversificándose por todo el

continente. Chapalmalania debió parecerse a un mapache

gigante de 2 metros de longitud y 1,5 metro de altura, y

un peso de 160 kilogramos. Era tan grande que la primera

vez que se halló este animal, los paleontólogos creían

que se trataba de un oso prehistórico como aquellos que

vivieron durante el Pleistoceno.

Es muy

probable que su dieta fuera variada, como plantas,

huevos, peces, frutos, insectos y carroña. Su cráneo era

ancho y parecido a un lobo. La dentición era completa,

con incisivos curvados y anchos, caninos robustos y

cortos, y sus molares presentan una superficie

masticatoria para trituración de alimentos. Su similitud

con el panda gigante de oriente es otro ejemplo de

convergencia adaptativa o evolución paralela.

|

Posteriormente, luego de los

saltadores de islas, los mamíferos carnívoros,

comenzaron a ingresar durante el Gran

Intercambio Biótico Americano, cuando Sudamérica

dejo de ser una gran isla, y se unió por el

sistema volcánico de las inmediaciones del istmo

de Panamá, formando un puente terrestre con

Norteamérica, hace unos 3 millones de años. |

En el

Pleistoceno, también ingresan los mamíferos del Orden

Carnívora por este puente natural. Entre los

sorprendentes animales que se adaptaron a la región

pampeana, encontramos al enorme Arctotherium latidens,

un extinto de mamíferos de la familia Ursidae, conocidos

con el nombre común de oso sudamericano u oso de cara

corta. Estos osos eran formas de gran tamaño, con masas

que iban desde aproximadamente 800 a 1200 kilogramos de

peso, según la especie y el sexo de los individuos.

Si bien aún

no se ha podido determinar con precisión la dieta de

cada especie extinta, el estudio de la morfología

dentaria indica que probablemente predaban activamente

sobre la diversa fauna de megaherbívoros pleistocénicos.

Por otra parte, las lesiones observadas sobre los

dientes indican que también consumían los cadáveres.

El tigre

dientes de sable, fue uno de los grandes triunfos

evolutivos de los mamíferos depredadores. Smilodon significa

“dientes de sable”, característica que evidencia su

acentuada especialización en la cacería de presas

grandes, como el megaterio y el mastodonte.

El Smilodon populator,

en vida superaba el peso y tamaño que el león actual,

unos 450 kilogramos, sin embargo, sus proporciones

corporales diferían de las de cualquier félido moderno.

Las extremidades posteriores del Smilodon

populator eran más cortas y robustas, su cuello

proporcionalmente más largo, y el lomo más corto.

|

La extraordinaria peligrosidad

de este félido se debía al gran desarrollo de la

parte anterior de su cuerpo y al tamaño

asombroso de sus caninos superiores, que

llegaban a sobresalir más de 25 centímetros.

Todo su cuerpo tenía una estructura poderosa y

los músculos de los hombros y del cuello estaban

dispuestos de tal manera que su enorme cabeza

podía lanzarse hacia abajo con gran fuerza. Las

mandíbulas se abrían formando un ángulo de más

de 120 grados, permitiendo que el par de los

inmensos dientes de sable que tenía en el

maxilar superior se pudiera clavar en sus

víctimas. |

En el año

2015, personal del Museo de Ciencias Naturales de

Miramar y Fundación Azara, descubrió un sitio

paleoicnologico en esa ciudad. Se identificaron las

huellas de un gran tigre dientes de sable de gran

tamaño, las cuales fueron recuperadas junto otros

mamíferos y aves.

Posteriormente, en 2018, junto al Laboratorio de

Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados y

científicos del Conicet, se presentó esta nueva

icnoespecie como Felipeda miramarensis, en honor a

nuestra ciudad, siendo las únicas huellas del mundo

atribuidas a un tigre dientes de sable.

También

ingresaron de esta forma, muchos otros mamíferos que

tienen representantes en la actualidad y otros se han

extinguido, entre ellos los canidos, constituidos por

grandes Lobos y Zorros (Theriodictis, Canis, Lycalopex,

Dusicyon, Chrysocyon, etc) felinos como Pumas y

Yaguaretés (Puma, Panthera, Lynchailurus, Leopardus,

Felis, etc), además de Hurones, Zorrinos (Conepatus, Galictis, etc), entre otros.

A pesar del

importante ingreso de mamíferos carnívoros invasores,

que se originaron tempranamente en otros continentes,

porcentualmente, son muy pocos los integrantes del Orden

Carnívora a comparación den otros grupos de mamíferos,

sobre todos aquellos de dieta herbívora.

Bibliografía

sugerida.

Agnolin, F.

L., Chimento, N. R., Campo, D. H., Magnussen, M., Boh,

D. y De Cianni, F. 2019. Large Carnivore

Footprints from the Late Pleistocene of Argentina.

Ichnos, 26 (2), 119-126.

Alberdi, G.

Leone y E.P. Tonni (eds)- Evolución biológica y

climática de la región pampeana durante los últimos

cinco millones de años. Un ensayo de correlación con el

mediterráneo occidental. Monografía del Museo Nac. Cs.

Nat. Consejo superior de investigaciones científicas.

Madrid. pp. 77-104.

Bonaparte

José. 2014. El origen de los mamíferos. Fundación de

historia natural Felix Azara.. ISBN

978-987-29251-8-5.

Cenizo, M., Soibelzon, E. y

Magnussen, M. 2015. Mammalian predator-prey

relationships and reoccupation of burrows in the

Pliocene of the Pampean Region (Argentina): new

ichnological and taphonomic evidence.

Historical Biology, 28 (8), 1026-1040.

Cione, A.L.

& Tonni, E.P. 2005. Bioestratigrafía basada en mamíferos

del Cenozoico superior de la región pampeana. In:

Geología y Recursos Minerales de la Provincia de Buenos

Aires (de Barrio, R.; Etcheverry, R.O.; Caballé, M.F. &

Llambías, E., eds.). XVI Congreso Geológico Argentino,

La Plata, Relatorio 11, 183-200.

De los

Reyes, L.M; Cenizo, M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.;

Bogan, S.; Lucero, R.; Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. &

Scanferla, A. 2006a. Aspectos paleofaunísticos y

estratigráficos preliminares de las sucesiones plio-pleistocénicas

de la localidad Centinela del Mar, provincia de Buenos

Aires, Argentina. 90 Congreso Argentino de Paleontología

y Bioestratigrafía, 105.

Fariña RA,

Vizcaíno SF y Bargo MS 1998. Estimaciones de masa

corporal en megafauna de mamíferos de Lujania

(Pleistoceno tardío-Holoceno temprano de

Sudamérica). Mastozoología Neotropical 5: 87-108.

Leopoldo H.

Soibelzon., Eduardo P. Tonni. y Mariano Bond.

Arctotherium latidens (URSIDAE, TREMARCTINAE) en el

pleistoceno de la provincia de Buenos Aires, Argentina.

Comentarios sistemáticos y bioestratigraficos. XI

Congreso Latinoamericano de Geología y III Congreso

Uruguayo de Geología. Con referato. ACTAS (versión

electrónica sin paginación) 6 pp.

Magnussen

Saffer, M. 2005. La Gran Extinción del Pleistoceno.

Boletín de divulgación Científico Técnico. Museo

Municipal de Ciencias Naturales Punta Hermengo de

Miramar, Prov. Buenos Aires, Argentina. Publicación 3:

pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Magnussen

Saffer, Mariano. 2016. Mamíferos Marsupiales y

Carnívoros representativos del Plioceno de Argentina.

Paleo Revista Argentina de Paleontología. Boletín

Paleontológico. Año XIV. 137: 20-25.

Nicolás R.

Chimento; Federico L. Agnolin 2017. «The fossil

American lion (Panthera atrox) in South America:

Palaeobiogeographical implications».

Comptes Rendus Palevol 16 (8): 850-864

Novas

Fernando 2006. Buenos Aires hace un millón de años.

Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Quintana, C.

A. 2008. Los fósiles de Mar del Plata. Un viaje al

pasado de nuestra región. Buenos Aires, Argentina.

Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Tonni EP,

Cione AL y Figini AJ 1999. Predominio de climas áridos

indicados por mamíferos en las pampas de Argentina

durante el Pleistoceno tardío y el Holoceno. Paleogeografía,

Paleoclimatología, Paleoecología 147: 257–281.

Los

artiodáctilos prehistóricos que vivieron

en la

región pampeana.

Por

Mariano Magnussen. Laboratorio Paleontológico del Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara.

Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

. Ilustraciones Daniel Boh

Son

mamíferos placentarios que se caracterizan porque en sus

extremidades poseen un número par de dedos, que pueden

ser dos dedos como el camello, o cuatro dedos como el

hipopótamo, y al menos dos se encuentran apoyados en el

suelo.

El registro

fósil más antiguo de los artiodáctilos procede del

Eoceno inferior, hace unos 56 millones de años, en

Eurasia y Norteamérica. Los primeros ejemplares tenían

un aspecto similar al ciervo ratón que tiene un tamaño

pequeño, patas cortas y un estómago con cuatro partes.

Durante el

Eoceno comenzaron a aparecer los pastos y posteriormente

se expandieron. Si bien eran muy difíciles de digerir,

estos animales estaban mejor adaptados a esta dieta de

alimentos duros y de pocos de nutrientes

|

Los artiodáctilos que ingresaron

a Sudamérica durante el Gran Intercambio

Faunístico Americano, ocurrido al final del

Plioceno, hace unos 2,8 millones de años antes

del presente, pertenecían a las familias de los

tayasuidos, camélidos y cérvidos, y generando

una importante expansión durante el Pleistoceno,

hace 1 millón de años. |

Esta

invasión genero además un estrés nutricional y ambiental

en las especies autóctonas, que tenían un largo linaje

evolutivo en el aislamiento continental de Sudamérica.

Algunas especies eran muy parecidas a las que hoy viven

en nuestro continente, pero con formas y tamaños

variables.

Entre los

artiodáctilos que invadieron Sudamérica fácilmente,

fueron los tayasúidos o pecaríes fósiles, que están

representados por Platygonus, un género

extinto, que fue un endémico de Norteamérica,

conquistando ambientes abiertos y de pastizales. Era un

animal gregario y, como los modernos pecaríes,

posiblemente se movía en grupos, y cuerpo de un metro de

longitud corporal, y poseía largas patas, permitiéndole

correr rápidamente. También tenía un hocico similar al

de un cerdo y largos colmillos rectos que probablemente

usaba para defenderse de los depredadores.

En la

actualidad, la familia Tayassuidae está representada en

América del Sur por dos géneros vivientes, Catagonus,

el pecarí de collar y Tayassu, pecarí

labiado, que reemplazaron totalmente a Platygonus

cuando comenzó a cambiar el ambiente.

|

Durante el Pleistoceno, encontramos los

camélidos, que estaban representados por

animales de gran tamaño, con cuello alargado,

patas delgadas y cabeza considerablemente más

pequeña que el resto de su cuerpo, y poseían

dedos pares terminados en pezuñas.

Entre las formas más grandes,

encontramos a Hemiauchenia paradoxa,

a una Llama o Guanaco, pero su altura superaba

la de un Camello viviente de Asia y África, con

unos 2,5 metros aproximadamente de altura y un

peso cercano a una tonelada. Se alimentaba

principalmente del pastoreo. |

En los

tiempos prehistóricos, las llamas y los guanacos no

estaban restringidos a su presente distribución

andino-patagónica, y eran habitantes frecuentes de

nuestras praderas. Posteriormente a la extinción de este

y otros camélidos gigantes, fueron reemplazados por

Lama guanicoe, de menor tamaño, y que

sobrevivió naturalmente en la zona de la costa

bonaerense, hasta el siglo XVII, aborígenes y criollos,

seguramente contribuyeron a su desplazamiento.

Otros

artiodáctilos invasores, fueron los ciervos.

Morenelaphus brachiceros, al igual que otros

cérvidos del Pleistoceno, llegaron a tener gran tamaño.

Este grupo sufrió una rápida radiación durante el

Pleistoceno, aumentando su diversidad hace 1 millón de

años, situación que se manifiesta en la presencia de

diversos géneros, tanto actuales como extintos.

|

Morenelaphus tenía

cuernos muy robustos, cilíndricos y achatados,

longitudinalmente arqueados y en forma de "s"

terminado en tres puntas muy filosas, ideales

para la defensa. Su alimentación y

comportamiento no habrá sido muy diferente a los

ejemplares actuales. Los descubrimientos de

estos mamíferos se realizaron en abundancia en

la localidad fosilífera de Centinela del Mar a

unos 30 kilómetros de la ciudad de Miramar,

donde se halla un enorme médano "fósil" o

solidificado, con una antigüedad estimada de 200

mil años antes del presente. |

En el

Pleistoceno, también se conocen otros dos géneros de

ciervos fósiles de gran tamaño, de los cuales hemos

encontrado restos, como Antifer y

Epieuryceros, pero con diferencias notables en

la conformación de sus astas, utilizadas generalmente

para una rápida identificación. También se registró el

género Paraceros, de menor tamaño a los

anteriores.

Luego de la

extinción de estos cérvidos gigantes durante el final

del Pleistoceno, hace unos 10 mil años atrás, estos

fueron reemplazados por el Venado de las Pampas y el

Ciervo de los Pantanos, los cuales, actualmente se

encuentran en retroceso poblacional y son especies

amenazadas.

Bibliografía

sugerida.

Aguirre, M. L. 1995. Cambios

ambientales en la región costera bonaerense durante el

cuaternario tardío, evidencias malacológicas. 4 jornadas

geológicas y geofísicas bonaerense. (Junín), actas 1:

35-45.

Alberdi, G. Leone y E.P.

Tonni (eds)- Evolución biológica y climática de la

región pampeana durante los últimos cinco millones de

años. Un ensayo de correlación con el mediterráneo

occidental. Monografía del Museo Nac. Cs. Nat. Consejo

superior de investigaciones científicas. Madrid. pp.

77-104.

Bonomo, M. y Scabuzzo C.

(2016). Cazadores-recolectores prehispánicos del sudeste

del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y C. Celsi (eds.),

La costa atlántica de Buenos Aires, naturaleza y

patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos Aires,

Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.

Bussing WA, Stehli FG y Webb

SD 1985. El gran intercambio biótico

estadounidense. Patrones de distribución de la

ictiofauna centroamericana, 453–473.

Cabrera, A., 1957. Catálogo

de los mamíferos de América del Sur. I. Rev. Mus. Cs.

Nat. “B. Rivadavia”, Zool. 4(1); 1-307. Bs.As.

Cabrera, A. 1929. Sobre los

ciervos fósiles sudamericanos llamados Paraceros y

Morelenaphus. Memorias de la Real Sociedad Española de

Historia Natural, Vol. 15, No. 1, p. 53-64. Madrid.

Carette, E. 1922. Cérvidos

actuales y fósiles de Sud América. Revisión de las

formas extinguidas pampeanas. Revista del Museo de La

Plata, Vol. 26, p. 393-472.

De los Reyes, L.M; Cenizo,

M.M.; Agnolin, F.; Lucero, S.; Bogan, S.; Lucero, R.;

Pardiñas, U.F.J.; Prevosti, F. & Scanferla, A. 2006a.

Aspectos paleofaunísticos y estratigráficos preliminares

de las sucesiones plio-pleistocénicas de la localidad

Centinela del Mar, provincia de Buenos Aires, Argentina.

90 Congreso Argentino de Paleontología y

Bioestratigrafía, 105.

Fariña RA, Vizcaíno SF y

Bargo MS 1998. Estimaciones de masa corporal en

megafauna de mamíferos de Lujania (Pleistoceno

tardío-Holoceno temprano de Sudamérica). Mastozoología

Neotropical 5: 87-108.

Magnussen Saffer, M. 2005.

La Gran Extinción del Pleistoceno. Boletín de

divulgación Científico Técnico. Museo Municipal de

Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar, Prov.

Buenos Aires, Argentina. Publicación 3: pp 3 – 10 (Sec.Pal).

Menegaz, A.N.; Ortíz

Jaureguizar, E. 1995. Los Artiodáctilos. In Evolución

biológica y climática de la región Pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación

con el Mediterráneo occidental (Alberdi, M.T.; Leone,

G.; Tonni, E.P.; editores). Museo Nacional de Ciencias

Naturales. Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Monografías, p. 311-337. Madrid.

Novas Fernando 2006. Buenos

Aires hace un millón de años. Editorial Siglo XXI,

Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Palanca, F. Y Politis, G.

1979. Los cazadores de fauna extinguida de la provincia

de Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense, pp. 71-91,

Olavaria.

Quintana, C. A. 2008. Los

fósiles de Mar del Plata. Un viaje al pasado de nuestra

región. Buenos Aires, Argentina. Fundación de Historia

Natural “Félix de Azara”. 242 pp.

Tonni, E.P.; Fidalgo, F.

1979. Consideraciones sobre los cambios climáticos

durante el Pleistoceno tardío-Reciente en la Provincia

de Buenos Aires. Aspectos Ecológicos y Zoogeográficos

Relacionados. Ameghiniana, Vol. 15, Nos. 1-2, p.

235-253.

Tonni EP y Fidalgo F. 1982.

Geología y Paleontología de los sedimentos del

Pleistoceno en el área de Punta Hermengo (Miramar, Prov.

De Buenos Aires, Rep. Argentina): Aspectos

Paleoclimáticos. Ameghiniana, 19: 79-108.

|