|

Cuando Miramar fue la cuna mundial del origen del

hombre.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

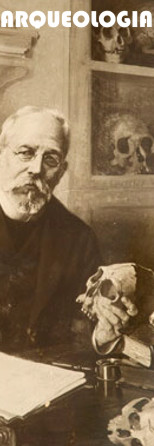

Luego de

que, se publicara “El Origen de las Especies” de Charles

Darwin, el 24 de noviembre de 1859, el cual, fue

considerado uno de los trabajos precursores de la

literatura científica y el fundamento de la teoría de la

biología evolutiva, y que el joven anatomista holandés

Eugene Dubois descubriera al Hombre de Java (Pithecanthropus

erectus) en 1891, se intensifico en todo el

mundo la búsqueda de fósiles ancestrales del ser humano

moderno.

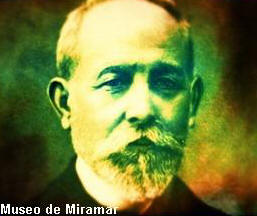

Esta fiebre

llego a la Argentina, para entonces una potencia

mundial. Un astuto investigador, llamado Florentino

Ameghino, presento una serie de teorías, donde ponía

como origen de la humanidad a las pampas argentinas,

mostrando como evidencia, varios hallazgos científicos

realizados en Miramar y General Alvarado desde 1890 en

adelante. Este naturalista autodidacta, teórico de las

eras geológicas y estudioso de los huesos fósiles,

desato acalorados debates científicos en ambos lados del

Océano Atlántico.

|

El ser humano prehistórico no se

habría originado en la Europa de los

Neandertales, sino en Sudamérica y especialmente

en la Argentina, puntualmente en la región

pampeana de Buenos Aires, y la prueba más

contundente de este postulado es "El hombre

fósil de Miramar", hallado en 1888 por el

recolector de huesos Andrés Canesa en el arroyo

La Tigra, en la localidad vecina de Mar del Sud. |

Además,

Florentino, identifico miles de escorias y tierras

cocidas que procedían de la zona norte de Miramar, y las

atribuyo, a restos de fogones realizados pos homínidos

primitivos del Plioceno, y que, en 1860, habían sido

atribuidos a restos volcánicos por su parecido. En

realidad, hoy en día, sabemos que estas muestras, que

Florentino Ameghino colecto y resguardo en el Museo

porteño, en realidad se trataba de retos de un impacto

de un asteroide hace 3,3 millones de años.

A partir de

estos restos, los cuales Florentino Ameghino mal

interpreto su antigüedad, ya que, aseguro que se trataba

de un homínido del Plioceno, con una antigüedad mayor a

los 3 millones de años, fomento una teoría que estaba

sustentada por que, el mismo Ameghino, tiempo antes,

había descriptos restos de monos fósiles que provenían

del Oligoceno y Mioceno de la Patagonia Argentina,

cuando esta era aún una selva tropical, con grandes

lagartos, serpientes gigantes, perezosos arborícolas,

entre otros.

|

Ameghino ideo una interesante teoría, donde

sostenía que, “si en Patagonia había primates de

30 a 15 millones de años, en las pampas

argentinas, estaba el origen de la humanidad

durante fines del Terciario”. A los restos del

esqueleto conocido como “El cráneo fósil de

Miramar”, se sumó decenas de evidencias que

acompañaban esta teoría, no solo de varios

lugares de Miramar, sino, de distintos puntos de

la Provincia de Buenos Aires. Así publico toda

una genealogía de homínidos Terciarios, donde

podemos destacar el Homo pampeus,

Homo sinemento, Diprothomo

platensis, entre otros.

|

Florentino,

viajo especialmente a Miramar en 1908, para ver los

contextos de los hallazgos denunciado en el área, tanto

por reconocidos buscadores de fósiles, como baqueanos.

Es un hecho muy particular, ya que, muy rara vez

Florentino viajaba por el interior del país. Las

exploraciones y recolecciones de material fósil estaban

a cargo de su hermano Carlos Ameghino. Florentino era

una persona más bien de gabinete, de laboratorio, y solo

se dedicaba principalmente al estudio de los materiales

y su publicación.

Si bien hoy

en día, sabemos que la humanidad se originó en África,

sus ingeniosas hipótesis son ampliamente reconocidas en

el ámbito académico. Más allá de este grotesco error y

sus correcciones, Florentino dejo una obra de treinta

mil páginas y seis mil especies nuevas que, aun en día,

siguen siendo válidas.

|

Después del fallecimiento de

Florentino en 1911, su hermano Carlos, se

encargó de seguir con su trabajo y teorías. En

1916, se encuentra en Miramar el famoso “fémur

de Toxodonte flechado”, hallado en la zona de

las Brusquitas, que genero muchas polémicas, ya

que, a principios del siglo XX se creía que el

hombre y la megafauna no habían coexistido.

Estudios recientes,

determinaron que esta evidencia, el fémur

flechado, fue un fraude de la época, por parte

algunos baqueanos locales, que apoyaban las

ideas ameghinianas y tenían intereses económicos

personales. |

El cráneo y

restos del esqueleto del arroyo La Tigra de Mar del Sud,

que Florentino Ameghino asigno a la especie Homo

pampaeus, corresponde en realidad a nuestra

misma especie, el Homo sapiens. Si bien

resultó ser mucho más moderno de lo que suponía

Florentino Ameghino, dataciones recientes indican que

tiene una antigüedad superior a los 7.000 años.

Igualmente, los restos humanos del arroyo La Tigra y del

arroyo El Chocori (Partido de General Alvarado), siguen

siendo los restos humanos más antiguos encontrados en la

costa bonaerense.

No menos llamativos, y

preocupante a la vez, fueron los hallazgos de “Los

molares humanos fósiles de Miramar”, un conjunto de

hallazgos que parecerían incuestionables, a comparación

de todos los anteriores, encontrados en sedimentos del

Plioceno entre 1921 y 1923, por prestigiosos

científicos, al cual llamaron Homo chapadmalensis

en 1927. Posteriormente, se resuelve el enigma. Los

molares pertenecían a un antiguo representante de la

familia Tayassuidae, es decir, antiguos pecaríes, cuyos

molares omnívoros son fáciles de confundir con molares

humanos debido a su morfología.

Así mismo,

se habían registrados otros sitios Terciarios y

Cuaternarios, con restos de instrumental lítico y óseo,

en zonas como el ingreso al bosque del Vivero y lo que

hoy es la zona de playas céntricas. Miramar, brindo

numerosas evidencias para comprender el origen pampeano

de la humanidad.

|

Por

suerte, se conservan numerosas fotografías de

las comisiones científicas que viajaban a

Miramar para evaluar los hallazgos, documentos,

correspondencia y los diarios de la época que

apoyaban o atacaban las ideas ameghinianas en

las primeras décadas del siglo XX.

Si

bien, las teorías fueron corregidas, o

descartadas, por nuevas evidencias en otras

partes del mundo, especialmente África, otras

ideas de Florentino Ameghino sobre a la

coexistencia de nuestra especie con la megafauna

extinta en América del Sur, han sido

corroboradas en tiempos recientes.

|

Especialistas en Ciencias Naturales y antropológicas de

todo el mundo, reconocen sus ingeniosas teorías como

vigentes e ineludibles, aun cuando el "Hombre fósil de

Miramar" y el cráneo hallado en el arroyo La Tigra, no

hayan sido ni tan originales ni tan antiguos como él

pensaba. Su legado aún es fundamental a nivel académico

mundial.

Bibliografía

sugerida

Ameghino C.,

1915. El fémur de Miramar. Una prueba más de la

presencia del hombre en el terciario de la República

Argentina. Nota preliminar. Anales del Museo Nacional de

Historia Natural de Buenos Aires, 26: 433-450.

Ameghino, C.

1919. Nuevos objetos del hombre pampeano: los anzuelos

fósiles de Miramar y Necochea. Physis, 4, 562-563.

Ameghino C.,

1918. Los yacimientos arqueolíticos y osteolíticos de

Miramar. Las recientes investigaciones y resultados

referentes al hombre fósil. Physis, 4: 17-27.

Ameghino, F.

(1880-1881). La antigüedad del hombre en el Plata.

París.

Ameghino, F.

1889. Contribución al conocimiento de los mamíferos

fósiles de la República Argentina. Academia Nacional de

Ciencias, 1-1027.

Ameghino, F.

1909. Le Diprothomo platensis: un precurseur de l'homme

du Pliocene inférieur de Buenos Aires. Anales de Museo

Nacional de Historia Natural de Buenos Aires, 19:

107-209.

Ameghino F.,

1910a. Descubrimiento de dos esqueletos humanos fósiles

en el pampeano inferior del Moro. Separata del XVII

Congreso Científico Internacional Americano (Buenos

Aires): 1-6.

Blanco J. M.,

1921. ¿Las bolas de Parodi serán bolas...? Estudios,

Tomo XX, 1: 31-35. Buenos Aires.

Bonomo, M.

2002. El hombre fósil de Miramar. Intersecciones en

Antropología, 3, 69-85.

Bonomo, M.

2005. Costeando las llanuras. Arqueología del litoral

marítimo pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad

Argentina de Antropología.

Bonomo, M. y

Scabuzzo C. (2016). Cazadores-recolectores prehispánicos

del sudeste del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y

C. Celsi (eds.), La costa atlántica de Buenos Aires,

naturaleza y patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos

Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix

de Azara”.

Borrero L.

2009. La evidencia evasiva: el registro arqueológico de

la megafauna extinta sudamericana. En: Haynes G. (Ed.),

Extinciones megafaunales americanas al final del

pleistoceno: 145–68. Springer Science, Dordrecht.

Daino, L.

1979. Exégesis histórica de los hallazgos arqueológicos

de la costa atlántica bonaerense. Prehistoria

Bonaerense, 95-195.

Fidalgo, F. y

Tonni, E.P. 1983. Geología y paleontología de los

sedimentos encausados del pleistoceno tardío y holoceno

de Punta Hermengo y arroyo Las Brusquitas (Partido de

General Alvarado y General Pueyrredon, Provincia de

Buenos Aires). Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.

Frenguelli, J. 1920. Los terrenos de la

costa atlántica en los alrededores de Miramar (prov.

Bs.As.) y sus correlaciones.

Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24:

325-385.

Frenguelli J.

y Outes F., 1924. Posición estratigráfica y antigüedad

relativa de los restos de industria humana hallados en

Miramar. Physis, VII: 277-398.

Kraglievich J.

L., 1959. Rectificación acerca de los supuestos “molares

humanos fósiles” de Miramar (provincia de Buenos Aires).

Revista del Instituto de Antropología de Rosario, 1:

223-236.

Magnussen

Saffer, Mariano. 2015. Supuestos humanos del Plioceno de

la República Argentina. Paleo Revista Argentina de

Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XIII. 135:

25-31.

Mazzanti, D. y

C. Quintana. 2001 Cueva Tixi: Cazadores y Recolectores

de las Sierras de Tandilia Oriental. Geología,

Paleontología y Zooarqueología. Laboratorio de

Arqueología, Facultad de Humanidades, Universidad

Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Mazzanti, D.;

Martínez, G. y C. Quintana. 2015 Asentamientos del

Holoceno medio en Tandilia oriental. Relaciones de la

Sociedad Argentina de Antropología XL(1): 209-231.

Novas Fernando

2006. Buenos Aires hace un millón de años. Editorial

Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

Palanca, F. Y

Politis, G. 1979. Los cazadores de fauna extinguida de

la provincia de Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense,

pp. 71-91, Olavaria.

Parodi, L.J. &

Parodi Bustos, R. (952. Apuntes para geología de la

costa atlántica de la Provincia de Buenos Aires, con

descripción de la Formación de Malacara. Anales de la

Sociedad Científica Argentina, 153: 139-156.

Podgorny, I. y

Politis, G. 1990. ¿Qué sucedió en la historia? Los

esqueletos araucanos del Museo de La Plata y la

Conquista del Desierto. Arqueología Contemporánea, 3,

73-79.

Politis, G.

1989. ¿Quién mató al Megaterio? Ciencia Hoy, 1 (2),

26-35.

Politis, G.

2011. Nuevos datos sobre el “hombre fósil” de Ameghino. Publicación

Electrónica de la Asociación Paleontológica

Argentina, 12 (1): 101-119.

Tonni E. P.,

2016. Los acantilados de la costa atlántica bonaerense y

su contribución al conocimiento geológico y

paleontológico. En: J. Athor y C. E. Celsi (eds.): La

costa atlántica de Buenos Aires. Naturaleza y patrimonio

cultural. Fundación de Historia Natural Félix de Azara -

Vázquez Mazzini Editores, pp. 42-65, Buenos Aires.

Tonni E.

R., Pasquali R. y Bond M., 2001.

Ciencia y fraude: el hombre de Miramar.

Ciencia Hoy, 11 (62): 58-62.

Tonni E. P. y

Zampatti L., 2011. El “hombre fósil” de Miramar.

Comentarios sobre la correspondencia de Carlos Ameghino

a Lorenzo Parodi. Revista de la Asociación Geológica

Argentina, 68 (3): 436-444.

Vignati M. A.,

1922. Nota preliminar sobre el hombre fósil de Miramar.

Physis, VI: 215-223.

Vignati M. A.,

1941. Descripción de los molares humanos fósiles de

Miramar (provincia de Buenos Aires). Revista del Museo

de La Plata (nueva serie), 1 (8): 271-349 y láminas.

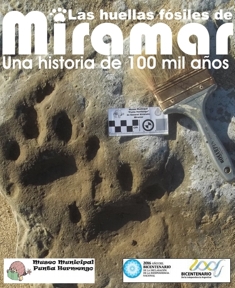

Investigaciones en el Sitio

Arqueológico

"Nutria

Mansa 1", Partido de General

Alvarado..

La localidad

arqueológica Nutria Mansa está ubicada en ambas márgenes

del arroyo homonimo, a 3,5 kilómetros en línea recta al

norte de la costa atlántica, en los partidos de General

Alvarado (margen izquierda) y de Lobería (margen

derecha).

En el sitio

arqueológico Nutria Mansa I se encontraron materiales

líticos y faunísticos en estratigrafía, pigmentos

minerales, infinidad de restos óseos de guanacos,

dientes de tiburón blanco usados como pendientes,

dientes de yaguareté y huesos de aguara guazú. La

presencia de estas especies en esta zona hace 3.000 años

estaría relacionada con momentos de mayor temperatura

|

La tendencia

general del conjunto lítico (instrumentos realizados en

piedra), indica que la reducción de las materias primas

estuvo orientada a la producción de lascas para la

elaboración de instrumentos.

Las poblaciones

humanas que ocuparon este sitio procesaron carcasas de

guanaco para la obtención de carne, grasa, cuero, medula

etc.

|

La diversidad de

partes esqueletarías representadas, podría ser explicada

en función de que la mayoría de guanaco hayan sido

cazados en cercanía del sitio y que no haya sido

necesario su trozamiento previo al trasporte.

Un grupo

de investigadores del Conicet, Departamento Científico de Arqueología de la

Facultad de Ciencias Naturales y Museo de La Plata y de Inculpa, integrado por

Mariano Bonomo, Maria José Cigorraga, Catriel León, Agustina Massigoge,

Alejandra Matarrese entre otros, presentaron los resultados actuales en la

investigación del Sitio Arqueológico “Nutria Mansa 1” en el Partido de General

Alvarado.

A

continuación, desarrollaremos algunos datos en un breve resumen del trabajo

realizado por los investigadores.

El

Sitio Arqueológico.

En el

trabajo se presentan los resultados obtenidos del análisis de materiales líticos

y óseos del componente inferior del Sitio Arqueológico Nutria Mansa 1, en la

parte sur del Partido de General Alvarado, cuya ciudad cabecera es Miramar, en

la Provincia de Buenos Aires.

|

|

El Sitio se ubica

detrás de la línea de medanos que circunda la zona, sobre el margen

izquierda del arroyo homónimo. El componente inferior abarca distintas

unidades estratigráficas.

Esta constituidos por distintos artefactos

líticos, especimenes óseos de distintas especies, fragmentos de pigmento

mineral con rastros de utilización y ecofactos (en su mayoría, por

rodados costeros sin modificación antropica). |

Se

efectuaron tres dataciones radiocarbonicas AMS sobre el material dentario de

Lama guanicoe (guanaco) y permitió vincularlo al holoceno tardío.

El

Análisis lítico.

En el

Sitio fueron explotadas diversas materias primas de distintas procedencias,

predominando las rocas del interior -88,5% (principalmente cuarcita), sobre los

rodados costeros que llegaban a 11,5 %.

Los

artefactos más abundantes son los desechos de talla, seguidos por los

instrumentos. En estros últimos se observan una importante riqueza tipologica, y

el empleo de diversas técnicas de producción.

|

|

Entre los artefactos manufacturados mediante lascados se han recuperado

filos bisel asimétrico, raederas, raspadores, artefactos de

formatizacion sumaria, fragmentos no diferenciados de artefactos

formalizados, cuchillos entre otros.

Así mismo, entre los confeccionados por medio del picado, abrasión, y/o

pulido, se han hallado bolas de baleadora, manos y molinos, junto con

elementos modificados por uso, como percutores, yunques y sobadores.

|

Los núcleos poseen

muy baja proporción en el conjunto tratándose sobre todo de rodados

costeros tallados mediante la técnica bipolar. La

tendencia general del conjunto lítico, indica que la reducción de las materias

primas estuvo orientada a la producción de lascas para la elaboración de

instrumentos.

El

Análisis Faunistico.

Del total

del material óseo y faunistico hallado, se analizo el 78,1 %.

La especie

más abundante es Lama guanicoe (guanaco), considerado por mandíbulas y dientes.

Este taxón se encuentra representado por amplio espectro de partes

esqueletarías, como el cráneo, columna vertebral, cinturas y extremidades,

siendo los huesos del esqueleto pendicular mas numerosos que el axial. Entre los

restos de esta especie, se destaca el hallazgo de un instrumento óseo sobre el

metatarso.

|

|

Además

fueron recuperados restos óseos de distintos mamíferos, provenientes de

distintos dominios climáticos, tales como el venado de las pampas

(Ozotocerus

dezoceticus), zorro

pampeano

(Lycalopex griseu), zorro extinguido

(Ducysion avus), yaguareté

(Panthera onca), peludo

(Chaetophractus villosus), piche

(Zaedyus

pichiy),

mulita

(Dasipus septemcinctus), vizcacha

(Lagostomus maximus), nutria

(Myocastor coipus), cuis

(Cavia

aparera), lobo marino

(Arctocephalus australis)

y otros. |

Se destaca

el hallazgo sin precedentes para la región pampeana de dos dientes de Tiburón

Blanco (Carcharodon carcharias), con los cuales se han confeccionado dos

pendientes, así como restos de Aguara guazú (Chrysocyon brachyuru),

constituyendo este ultimo el primer registro concreto de esta especie al sur del

Rió Salado durante el Holoceno.

Consideraciones finales.

Las

poblaciones humanas que ocuparon este sitio procesaron carcasas de guanaco para

la obtención de carne, grasa, cuero, medula etc.

La

diversidad de partes esqueletarías representadas, podría ser explicada en

función de que la mayoría de guanaco hallan sido cazados en cercanía del sitio y

que no halla sido necesario su trozamiento previo al trasporte.

La mayor presencia

de materia prima del interior estará indicando que la distancia que

separaba al sitio de los lugares de abastecimiento de rocas no habría un

determinante exclusivo de un grado de explotación.

|

|

Otros factores, como la

calidad para la talla, y el tamaño en que se presentan las materias

primas, sin dudas han jugado un rol significativo. Los resultados del

análisis tecno-morfológico del conjunto lítico señalan el desarrollo de

numerosas operaciones de producción artefactural, involucrando tareas

como la reducción inicial de núcleos para obtención de formas base,

formalización de instrumentos, retoque y mantenimiento de filos. |

La gran

variedad de restos faunisticos y de artefactos líticos que representan distintas

etapas de producción, hallados en asociación contextual con pigmentos

minerales, instrumental de molienda y pendientes sugieren la realización de

múltiples actividades en este ambiente ribereño durante el holoceno tardío del

Partido de General Alvarado.

Fuente:

Investigaciones en el Sitio

Arqueológico "La Nutria Mansa 1", Partido de General Alvarado. Gentileza del Dr

Mariano Bonomo, de la división de Arqueología del Museo de La Plata.

Bonomo, M.

2005. Costeando las llanuras. Arqueología del litoral

marítimo pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad

Argentina de Antropología.

Bonomo, M. y

Scabuzzo C. (2016). Cazadores-recolectores prehispánicos

del sudeste del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y

C. Celsi (eds.), La costa atlántica de Buenos Aires,

naturaleza y patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos

Aires, Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix

de Azara”.

Las herramientas que

usaban los aborígenes para cazar.

Por Mariano

Magnussen. Laboratorio Paleontológico. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. Fundación Azara. Laboratorio

de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados.

marianomagnussen@yahoo.com.ar .

Nuestros paleoamericanos y

posteriores las culturas originarias, usaban artefactos

confeccionados sobre rocas cuarciticas obtenidas en los

distantes afloramientos de las sierras de Tandilia y

sobre rocas de origen volcánico, disponibles en los

rodados costeros.

Los aborígenes de la región

pampeana tenían un gran conocimiento sobre el trabajo de

la piedra y utilizaban técnicas especializadas para

fabricar sus instrumentos con precisión y eficacia.

Los arqueólogos denominan

Paleoindios o Paleoamericanos a estas primeras

sociedades, para indicar que fueron los colonizadores

más antiguos de la pampa, que llegaron a fines del

Pleistoceno y principios del Holoceno, entre 12 y 8 mil

años antes del presente. Estos primeros habitantes,

tallaron unas puntas de lanza, llamadas puntas “cola de

pescado”, por la forma de la base que se inserta en el

astil. Estos instrumentos se hallaron en varios

yacimientos sudamericanos y en las pampas orientales

argentinas y solo se elaboraron dentro de un rango

temporal entre los 11.000 y 9.000 años, antes del

presente, el cual, se convierte en un instrumento lítico

guía antes de realizar una datación, porque ya nos da

una perspectiva de la antigüedad del sitio.

|

Para su fabricación,

en el caso de los rodados de la playa, como son

muy pequeños, debieron aplicar la técnica

bipolar que consiste en apoyar uno de los

extremos del rodado a tallar sobre un yunque,

para luego golpear el otro extremo con un

percutor de piedra o martillo. Entre los

instrumentos líticos que se encuentran en

nuestra zona, encontramos una gran cantidad de

materiales líticos, desde morteros con sus

yunques, percutores, puntas de proyectil,

flecha, martillos, raederas, raspadores,

boleadoras lisas o con surco, etc. |

Los aborígenes de la región

pampeana fabricaban sus instrumentos de piedra,

utilizando técnicas de tallado y pulido. Para fabricar

herramientas como cuchillos, puntas de flecha,

raspadores y hachas, utilizaban piedras duras como el

cuarzo, la sílex o la obsidiana.

Primero seleccionaban una

piedra adecuada y luego la golpeaban con otra piedra más

dura para darle forma. Utilizaban técnicas de percusión

para fracturar la piedra y crear bordes afilados. Luego

pulían las superficies con piedras más suaves o con

arena para afinar los bordes y hacerlos más cortantes.

Las boleadoras, tal vez, son

las armas de caza e instrumentos de piedras más

conocidos por el público en general. Utilizaban

materiales naturales como piedras, huesos, madera y

cuero. Primero seleccionaban tres piedras del mismo

tamaño, cuyo núcleo original era desbastado por

percusión y abrasión, hasta conseguir una forma

perfectamente redondeada en el caso de las bolas

esféricas. Posteriormente se labraba el surco perimetral

con alguna lasca o buril, del cual, se aplicaban

determinadas técnicas de acabado. En algunos casos, se

las pintaba de rojo para recuperarlas en el campo.

|

No

son pocos los documentos y relatos históricos de

viajeros que, de paso por la región entre los

siglos XVII y XX, registraron sus observaciones

sobre la construcción y modos de uso de las

boleadoras. Sus testimonios nos permiten conocer

la pericia con que los aborígenes fabricaban y

manejaban estos implementos, ajustando la

estructura, dimensiones, materialidad y técnica

de caza a la naturaleza de la presa.

|

Una vez, trabajada la roca,

las envolvían en cuero o tiras de cuero trenzadas de un

metro de largo aproximadamente, para formar una especie

de bola. Luego unían las tres bolas con una cuerda o

tiras de cuero más largas, dejando un espacio entre cada

bola para que al lanzarlas se abrieran y se enredaran

alrededor de la presa. Una vez armadas, las boleadoras

eran utilizadas para cazar animales arrojándolas con

precisión para atrapar a la presa por las patas o el

cuello. En este sentido, constituyo una herramienta

privilegiada de control, aproximación y conocimiento de

la fauna..

Para fabricar instrumentos

como morteros y manos de moler, utilizaban piedras más

grandes que tallaban en forma de cuencos o recipientes.

Estos eran utilizados para moler semillas, granos o

hierbas.

|

Gracias a las

dataciones realizadas con el método de carbono

14, se sabe, que la costa bonaerense, y

principalmente la de Miramar y alrededores, es

un espacio habitado por los seres humanos desde

hace unos 8 mil años, mientras que, el sistema

rocoso de Tandilla, había grupos humanos hace

unos 12 mil años antes del presente, siendo la

ocupación más intensa y activa entre los 3000 y

500 año atrás. |

Bibliografía sugerida.

Bonomo, M. 2005.

Costeando las llanuras. Arqueología del litoral marítimo

pampeano (1-334). Buenos Aires, Sociedad Argentina de

Antropología.

Bonomo, M. y Scabuzzo C.

(2016). Cazadores-recolectores prehispánicos del sudeste

del litoral marítimo pampeano. En J. Athor y C. Celsi (eds.),

La costa atlántica de Buenos Aires, naturaleza y

patrimonio cultural (pp. 66-86). Buenos Aires,

Argentina. Fundación de Historia Natural “Félix de Azara”.

Bórmida, M. y Siffredi,

A. (1970). Mitología de los tehuelches meridionales.

RUNA, Archivo para las Ciencias del Hombre, 12(1-2)

Claraz, J., Casamiquela,

R. M. y Hux, M. (1988). Diario de viaje de exploración

al Chubut, 1865-1866. Buenos Aires: Ediciones Marymar.

Daino, L. 1979. Exégesis

histórica de los hallazgos arqueológicos de la costa

atlántica bonaerense. Prehistoria Bonaerense, 95-195.

González, A. (1953). La

boleadora. Sus áreas de dispersión y tipos. Revista del

Museo de La Plata, 4(21), 133-292

Mason, O. (1899).

Aboriginal american zoötechny. American Anthropologist,

1(1), 45-81.

Mazzanti, D. y C.

Quintana. 2001. Cueva Tixi: Cazadores y Recolectores de

las Sierras de Tandilia Oriental. Geología,

Paleontología y Zooarqueología. Laboratorio de

Arqueología, Facultad de Humanidades, Universidad

Nacional de Mar del Plata, Mar del Plata.

Mazzanti, D.; Martínez,

G. y C. Quintana. 2015. Asentamientos del Holoceno medio

en Tandilia oriental. Relaciones de la Sociedad

Argentina de Antropología XL(1): 209-231.

Mazzanti,D; Bonnat, G;

Quintana, C; Puente, V; Porto López, J; Vera, J; Soria,

J; Seal, G; Brichetti, I. Historias Milenarias Pampeanas

– Arqueología de las Sierras de Tandilia. ISBN

978-987-33-4710-8

Mazzanti, D. L. &

Quintana C. A. 1997. Asociación cultural con fauna

extinguida en el sitio arqueológico Cueva Tixi,

provincia de Buenos Aires, Argentina. Revista Española

de Antropología Americana 27:11-21, España.

Mazzanti D. Y Quintana

C. (EDITORES). 2001. Cueva Tixi: cazadores y

recolectores de las sierras de Tandilia oriental. I.

Geología, Paleontología y Zooarqueología. Publicación

Especial 1. ARBO-UNMDP. ISBN 987-544-015-9.

Moreno, J., Castro, A. y

Pepe, F. (2000). El rompecráneo: Un artefacto

probablemente destinado para la caza de pinnípedos, en

la costa de Patagonia continental. En Desde el país de

los gigantes. Perspectivas Arqueológicas en Patagonia

(pp. 563–572).

Ortiz-Troncoso, O.

(1972). Material lítico de Patagonia Austral: Seis

yacimientos de superficie. Anales del Instituto de la

Patagonia, 3(1-2), 49-82.

|