|

Smilodon populator, el gran tigre dientes de sable de las pampas.

Por Mariano

Magnussen Saffer, Integrante del Museo Municipal

Punta Hermengo de Miramar, Provincia de Buenos

Aires, Republica Argentina. Publicado en Paleo -

Revista Argentina de Paleontología. Ilustraciones de Daniel

Boh.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

El tigre dientes de sable fue

uno de los grandes triunfos evolutivos de los mamíferos depredadores.

Smilodon significa “dientes de sable”, característica que evidencia su

acentuada especialización en la cacería de presas grandes, como el megaterio y

el mastodonte, enormes mamíferos hoy desaparecidos.

Los dientes de sable se suelen

asociar con los felinos macairodontinos, pero esta característica ha aparecido

en forma independiente (evolución convergente) como mínimo en cuatro tipos

diferentes de mamíferos; los macairodontinos, los nimrávidos, los creodontos, y

los borhiénidos. Dentro de los grupos mencionados, Smilodon poseía

los dientes de sable más largos; en el caso de Smilodon populator llegaban

a medir hasta veinte centímetros.

|

El primer hallazgo de un

smilodonte en nuestro país fue realizado por el naturalista Francisco

Javier Muñiz en 1844, en la barranca del Río Luján, lo bautizo como

Muñisfelis bonaerense, pero fue desestimado ya que dos anos

antes y sin saberlo ya se había descubierto la especie. En

realidad fue en 1842, el paleontólogo danés, Peter Lund, halló fósiles

en unas cavernas del sur brasileño.

<<<Cráneo y mandíbula de Smilodon

populator. Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Estos grandes felinos habitaron

en varios continentes y se originaron en África en el Mioceno, o sea unos 20

millones de años y en América del Norte a finales del Plioceno, hace 3 millones

de años y se extinguió en América del Sur durante el Gran intercambio biótico

americano, cuando ambas américas se volvieron a unir por medio del istmo de

Panana, lo que genero el intercambio faunístico entre ambos continentes.

El Smilodonte vivía en las

grandes planicies que existían tanto en Norteamérica (Smilodon fatalis

de menor tamaño) como en Sudamérica (Smilodon populator, de

mayor tamaño). La abundancia y la calidad de los alimentos vegetales permitía

que prosperaran especies de mamíferos grandes como elefantes y perezosos

gigantes entre otros; la flora del Pleistoceno era especialmente nutritiva.

El Smilodon

superaba el peso y tamaño que el león actual; sin embargo, sus proporciones

corporales diferían de las de cualquier félido moderno. Las extremidades

posteriores del Smilodon populator (“populator” significa algo así

como “el que asola los campos”), eran más cortas y robustas, su cuello

proporcionalmente más largo, y el lomo más corto. La extraordinaria peligrosidad

de este félido se debía al gran desarrollo de la parte anterior de su cuerpo y

al tamaño asombroso de sus caninos superiores, que llegaban a sobresalir más de

veinte centímetros.

|

|

Esqueletos de

Smilodon populator, saltando sobre un Gliptodonte

para atacar a un perezoso gigante. Montaje con la colaboración.

Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

|

Smilodon

populator, fue la mayor de todas las

especies de tigres dientes de sable, y que vivió en nuestro territorio.

Podría haber pesado hasta 300 kilogramos, rivalizando de este modo con

el tigre moderno por el título de mayor félido de todos los tiempos |

A diferencia de la mayoría de

los félidos, tenía un rabo corto, como el lince o el gato montés actual. Todo su

cuerpo tenía una estructura poderosa y los músculos de los hombros y del cuello

estaban dispuestos de tal manera que su enorme cabeza podía lanzarse hacia abajo

con gran fuerza.

Las mandíbulas se abrían

formando un ángulo de más de 120 grados, permitiendo que el par de los inmensos

dientes de sable que tenía en el maxilar superior se pudiera clavar en sus

víctimas. Los dientes de sable eran ovales en sentido transversal, lo que

aseguraba una mínima resistencia cuando se hundían en su presa. También estaban

aserrados por el extremo posterior, permitiendo atravesar la carne de la víctima

con mayor facilidad.

Su método de caza posiblemente

difería de los actuales tigres y leones, puesto que estos persiguen a su presa y

saltan sobre ella, buscando asfixiar y romper el cuello de la víctima con sus

potentes mandíbulas. En cambio se supone que el Smilodon esperaba

y emboscaba a los gigantes. En este caso se cree que cortaba arterias para

desangrar a su presa y ahí estaba la utilidad de sus largos colmillos.

|

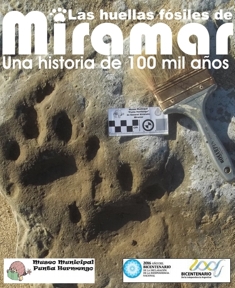

Sus extremidades eran muy potentes; las

anteriores estaban dotadas de músculos, lo que le resultaba

especialmente útil si se tiene en cuenta la dificultad que le

representaría sostener a sus grandes presas acostadas sobre el suelo

mientras las sometía. Como en la mayoría de felinos, sus garras eran

retráctiles, lo que se vio en las huellas encontradas en la ciudad de

Miramar y conservadas en el museo local. <<<

Mariano Mgnussen y Daniel Boh, con las huellas de Felipeda miramarensis. |

Además de que por un fenómeno

de convergencia evolutiva también existieron otros mamíferos carnívoros de

dientes de sable, que no estaban en absoluto relacionados con los

macairodontinos, como por ejemplo el género marsupial Thylacosmilus,

que también fue encontrado en esta zona. Pero en realidad se trataba de un

mamífero marsupial, cuya hembra daba a luz a embriones apenas desarrollados que

terminaban su gestación en una bolsa externa, como el canguro australiano o la

zarigüeya sudamericana. El Thylacosmilus abría desarrollados

dientes semejantes a los de Smilodon, debido a que ambos ocuparían

los mismos nichos ecológicos o ambientes similares a pesar del aislamiento

geográfico.

Cuando Smilodon

llego a Sudamérica en el Gran Intercambio Biótico Americano, el

Thylacosmilus ya se había extinto cientos de miles de años antes, por lo

cual, ni siquiera coexistieron.

En septiembre de 2015, Mariano

Magnussen, encontró las primeras huellas del mundo de un gran tigre dientes de

sable, y fueron extraídos en conjunto con Daniel Boh, ambos del Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. En 2018, se realizan estudios sobre las mismas

por un grupo interdisciplinario conformado por investigadores de la Fundación

Azara, Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos Aires, Conicet y Museo de

Ciencias Naturales de Miramar, y asignaron a la nueva icnoespecie como

Felipeda miramarensis, en honor a la ciudad.

|

Las especies del género Smilodon se

extinguieron con probabilidad a raíz de las extinciones masivas de

megafauna que tuvieron lugar a finales del Pleistoceno y la consecuente

modificación radical de los ecosistemas que ocasionaron estas

extinciones. Se considera hoy en día que la causa más probable de estas

extinciones sea la llegada de los humanos a continentes a los que nunca

antes habían tenido acceso.

<<<Smilodon atacando a un

perezoso gigante. Por Daniel Boh. |

Efectivamente, estos fenómenos

de extinción masiva de especies de relativamente de gran tamaño coinciden casi

invariablemente con la aparición de la especie humana en Europa, Asia

Septentrional, Oceanía, y las Américas del Norte y del Sur

Así vivió el Smilodonte desde

hace algo más de un millón de años, hasta que la llegada del hombre y la

desaparición de las grandes presas provocó a su vez la extinción del tigre

dientes de sable hace apenas entre 10 y 8 mil años.

Bibliografía sugerida.

Agnolin Federico

L., Chimento Nicolás R., Campo Denise H., Magnussen Mariano, Boh Daniel & De

Cianni Francisco (2018) Large

Carnivore Footprints from the Late Pleistocene of Argentina, Ichnos,

AMEGHINO, F. 1888. Rápidas

diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la República Argentina. Buenos Aires,

Obras Completas, 5:471-480.

AMEGHINO, F. 1889. Contribución

al conocimiento de los mamíferos fósiles de la República Argentina. Actas de la

Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, 6:1-1027.

BERTON, Michael. (1992).

Dinosaurios y otros animales prehistóricos. Ediciones Lrousse Argentina S.AI.C.

BERMAN, W.D. 1994. Los

carnívoros continentales (Mammalia, Carnivora) del Cenozoico de la Provincia de

Buenos Aires. Tesis Doctoral inédita, Facultad de Ciencias Naturales y Museo,

Universidad Nacional de La Plata, La Plata, Argentina.

CIONE, A.L. &

TONNI, E.P. 1995a. Bioestratigrafía y cronología del Cenozoico superior de la

región pampeana. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P. (Eds.), Evolución

climática y biológica de la región Pampeana durante los últimos cinco millones

de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional

de Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

Monografías, 12:47-74.

MAGNUSSEN MARIANO &

BOH DANIEL. (2016).

Huellas de un tigre dientes de sable en el Pleistoceno tardío de Miramar,

provincia de Buenos Aires, República Argentina. XXX

Jornadas Argentinas de Paleontología de Vertebrados. Buenos Aires. Mayo de

2016. Libro de Resúmenes. Pag. 33.

NORIEGA, J.I.; CARLINI, A.A. &

TONNI, E.P. 2001. Vertebrados del Pleistoceno tardío de la cuenca del arroyo

Ensenada (Departamento Diamante, provincia de Entre Ríos, Argentina).

Bioestratigrafía y paleobiogeografía. Ameghiniana, 38(4), Resúmenes: 38R.

NOVAS, F. 2006. Buenos Aires

hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra. Serie Mayor.

SOIBELZON,

L.H.; ZURITA A.E.; MORGAN, C.C.; RODRÍGUEZ, S.; GASPARINI, G.M.; SOIBELZON, E.;

SCHUBERT, B.W. & MIÑO-BOILINI, A.R. 2010. Primer registro fósil de Procyon

cancrivorus (G. Cuvier, 1798) (Carnivora, Procyonidae) en la Argentina. Revista

Mexicana de Ciencias Geológicas, 27(2):313-319

TONNI, E.P. & FIDALGO, F. 1978.

Consideraciones sobre los cambios climáticos durante el Pleistoceno

tardío-Reciente en la provincia de Buenos Aires. Aspectos ecológicos y

zoogeográficos relacionados. Ameghiniana, 15(1-2):235-253

TONNI, E. P. Y FIDALGO, F. 1982.

Geología y Paleontología de los sedimentos del Pleistoceno en el área de Punta

Hermengo (Miramar, prov.

Bs. As, Repub.

Argentina);

Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2): 79-108.

El patrimonio histórico

y natural de la región esta

protegido desde 1988 por una Ordenanza Municipal.

En 1988 el Honorable

Consejo Deliberante de General Alvarado dispuso, mediante la

Ordenanza 248/88, que la Municipalidad sea la responsable y

protectora de los bienes

históricos, culturales y de las reservas naturales, públicas o

privadas, existentes en el partido.La ordenanza determina las siguientes categorías:

a) Monumentos

históricos, museos, sitios y conjuntos arquitectónicos o de otra

especie, lugares históricos, yacimientos arqueológicos,

antropológicos y

paleontológicos.

b) Reservas naturales, paisajes, flora y fauna autóctona,

reservas minerales.

c)

Bienes culturales debido al genio individual y colectivo,

referidos a las bellas artes,

literatura, música, ciencia, tecnología, arquitectura y cualquier

otra expresión cultural

representativa del presente o pasado de esta comunidad.

La política de

conservación y difusión del patrimonio que se engloba en alguna de

las citadas categorías está a cargo del Museo Municipal y de su

Asociación Amigos, contando con el apoyo y asesoramiento de la

Secretaría de Obras Públicas y de la Dirección de Asuntos Legales, y

con el control efectivo de la Policía local.

|

Que debo hacer

cuando encuentro un fósil? |

|

GUÍA RÁPIDA DE LA LEY

NACIONAL 25.743 PARA

PROFESIONALES Y PUBLICO EN GENERAL. |

|

En el año 2003, se

promulgo la nueva ley del Patrimonio Paleontológico y Arqueológico de la

Republica Argentina, que limita e impide la extracción, la colección, la

venta o destrucción de sitios y objetos de interés patrimonial. |

|

|

1-

Es objeto de la presente ley

25.743,

la preservación, protección y tutela del Patrimonio

Arqueológico y Paleontológico.

La

presente ley será de aplicación en todo el

territorio de la Nación Argentina. |

|

2- Debe tener en cuenta que cualquier resto

fósil que encuentre, halle u obtenga por regalo o

donación, es

parte integrante del Patrimonio Cultural de la

Nación y el aprovechamiento científico y cultural

del mismo. Por lo cual, un resto fósil, no es un

objeto personal ni privado, es de cada ciudadano de

nuestro país. |

|

3-

Las personas que por cualquier motivo descubran

materiales paleontológicos en forma casual en la

superficie o seno de la tierra o en superficies

acuosas, deberán denunciarlos y entregarlos de

inmediato al organismo competente, al museo,

facultad, o institución competente de su región.

|

|

4-

La omisión del deber de denuncia y ocultamiento hará

pasibles a sus autores de un apercibimiento y, si

mediare reincidencia, de una multa. En todos los

casos procederá el decomiso de los materiales

reunidos por parte del organismo oficial. |

|

5-

Las personas que realicen por sí, u ordenaren

realizar a terceros, tareas de prospección, remoción

o excavación en yacimientos paleontológicos sin

solicitar la correspondiente autorización ante la

autoridad competente, serán pasibles de multa,

aunque aleguen adquisición de buena fe. |

|

6-

Las personas que, con posterioridad a la

promulgación de la presente ley, se apropien y/o

comercialicen objetos paleontológicos y aquellos que

los recibieren, aunque aleguen buena fe, serán

pasibles de una multa y el decomiso de los bienes. |

|

7- Es necesario, en lo posible, que la persona

particular u aficionado a la paleontología, que

encuentre un resto fósil, denuncie inmediatamente su

ubicación y naturaleza, a un organismo local, como

un museo, facultad u otra institución similar que se

encuentre en su localidad o en la región. |

|

8- En todos los casos, siempre es bueno que el

material sea retirado in-situ por el personal a

cargo de una institución oficial en donde usted

realizo la denuncia del material. Aconsejamos, que

usted no retire el material del sedimento, su falta

de conocimiento durante la extracción pudiera

destruir evidencias.

|

|

9- También es real, que en la mayoría de los

casos, los restos fósiles que se encuentran

en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas

jurisdiccionales, se hallan en alto peligro de

destrucción ambiental o depredadora. Si usted

encuentra un fósil suelto en la superficie, o semi-expuestos

en el subsuelo (bordes de barrancos a punto de

perderse, sobre calles de tierra en el yacimientos,

o material que ha sido extraído y abandonados por

terceros), debe ser, en lo posible, registrado

fotográficamente, y trasladado a la institución

competente mas cercana a su domicilio. También

denuncie a terceros que extraigan fósiles en forma

depredadora. |

|

10- Aconsejamos en todos los casos, el

seguimiento del material encontrado y denunciado.

Verificar si el organismo local y nacional se

preocuparon en el rescate del resto fósil en

cuestión, de ser así, usted tiene el derecho de

saber si mismo sufrió daños irreparables para su

estudio, su estado de conservación durante el

procesamiento de laboratorio, siglas y numero de

inventario, y todo aquello que garantice su

preservación perpetua. En el caso, en que los

organismos oficiales no hallan cumplido o al menos

intervenido luego de que usted los allá advertido,

debe denunciarlo en todas las instancias que crea

necesario, como organismos estatales, provinciales,

municipales y en los medios de prensa, en caso de

ser necesario, incluyendo en la Web. Usted

también es responsable de nuestro patrimonio!!! |

|

|

|

La

Lechuza Meteorológica.

Por Ricardo

Pasquali.

Huellas del tiempo: años

atrás hubo descubrimientos

en la ciudad de Miramar de

un investigador de la

Universidad Nacional de La

Plata que permiten inferir

cómo eran las condiciones

climáticas bonaerenses hace

cientos de miles de años.

En los alrededores de Punta

Hermengo, cerca del muelle

de pesca de Miramar, el

doctor Eduardo Tonni

(profesor de paleontología)

de vertebrados en la

Facultad de Ciencias

Naturales y Museo de la

Universidad Nacional de La

Plata) realizó un inusual

descubrimiento que permitió

conocer las condiciones

climáticas que existieron en

el lugar hace varios

centenares de miles de años.

Lo que halló Tonni fueron

los restos de la comida de

una lechuza ancestral, que

consistían en varias

agrupaciones de pequeños

huesos de roedores,

comadrejas y aves contenidos

dentro del sedimento que

rellenaba una antigua cueva.

|

Las lechuzas, búhos

y otras aves rapaces

muchas veces devoran

sus presas enteras.

Los pelos, plumas,

huesos, dientes,

cutículas de

insectos y piel que

no son digeridas se

apelmazan, formando

masas compactas

esféricas u

ovoidales conocidas

como bolos de

regurgitación,

regurgitados o

egagrópilas. Estos

bolos son expelidos

al exterior por vía

oral en el nido o

cerca de algún

posadero.

|

El estudio de los

restos óseos

contenidos en los

regurgitados de

lechuzas y búhos

permite hacer un

relevamiento de la

fauna de la cual se

alimentan. Fue

justamente lo que

quedó de varios

bolos de

regurgitación de una

milenaria ave de

rapiña, de tamaño

similar a la lechuza

de los campanarios o

al lechuzón

campestre, lo que

descubrió Tonni en

Miramar.

Los sedimentos en los que

Tonni hizo tan singular

hallazgo constituían el

relleno de una cueva que

tenía un diámetro máximo de

1,20 metros y que fue

habitada hace algunos

centenares de milenios por

un armadillo de gran tamaño,

similar a los actuales tatú

carreta. En esta paleocueva,

el investigador encontró

cinco bolos fósiles que

contenían 59 restos

craneanos en total y gran

cantidad de otros restos de

esqueletos. Más de la mitad

de estos cráneos

correspondían a tucu-tucos,

un género de pequeños

roedores que en la

actualidad comprende más de

sesenta especies. Un tercio

de los restos craneanos

encontrados pertenecen a la

familia de los roedores

cricétidos, que incluye

lauchas y ratones que hoy

constituyen una plaga

agropecuaria, además de ser

portadores de la fiebre

hemorrágica argentina o mal

de los rastrojos. El

investigador también

identificó restos de un cuis

chico y de un ave

emparentada con los

chingolos y jilgueros,

además de seis restos de

cráneo de una comadrejita

patagónica.

|

Las investigaciones

que realizó Tonni

junto con sus

colaboradores, Diego

Verzi, Susana Bargo

y Ulyses Pardiñas,

permiten inferir

cuáles eran las

condiciones

climáticas en la

zona de Miramar en

la época en que

vivían estos

animales, de los

cuales se

alimentaban las

lechuzas y los

búhos. En efecto, la

presencia de la

comadrejita

patagónica, de una

pequeña laucha de

campo y de un cuis

chico, así como la

abundancia de tucu-tucos,

sugieren ambientes

más áridos que los

presentes. |

Actualmente, la comadrejita

patagónica (Lestodelphis

halli) vive en Santa

Cruz, mientras que la laucha

baya, un pariente cercano de

la laucha de campo del

género Eligmodóntia

que formaba parte de

la alimentación de la

lechuza de Punta Hermengo,

hoy es habitante común del

Parque Nacional Nahuel

Huapi. El cuis chico (Microcavia

australis), un

roedor estrechamente

emparentado con el descripto

por Tonni, Verzi, Bargo y

Pardiñas, está distribuido

en nuestros días en las

zonas áridas del país. En

cuanto a los tucu-tucos,

poseen una amplia

distribución en América del

Sur, pero en general

prefieren los suelos

arenosos y secos, ya que el

agua constituye uno de sus

peores enemigos.

La distribución actual de la

fauna de la cual se

alimentaba la lechuza

ancestral fue la clava que

posibilitó a los

paleontólogos del Museo de

La Plata inferir que, en la

zona de Miramar, hace

centenares de miles de años

había condiciones climáticas

áridas y frías, posiblemente

similares a las que hay en

la Patagonia actual. Esta

conclusión también es

confirmada por las

características geológicas

de los sedimentos en los que

se encontraron los bolos de

regurgitación.

Fuente: La Nación.

|