Hippidion y Amerhippus,

los verdaderos caballos americanos extintos y sus fósiles.

Articulo

divulgativo; Por Mariano Magnussen Saffer, Laboratorio

Paleontológico del Museo de Ciencias Naturales de Miramar.

Función Azara. Grupo Paleo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Tomado de: Magnussen, Mariano (2022). Hippidion y Amerhippus,

los verdaderos caballos americanos extintos y sus fósiles. Paleo,

Revista Argentina de Divulgación Paleontológica. Año XV. Número

153. 29-33.

Mucho antes de que los conquistadores

introdujeran el caballo, existió el caballo americano, que llego

a Sudamérica hace algo más de 2 millones de años, y se extinguió

hace apenas 8 mil años antes del presente. parecido, pero no

igual.

Es bien conocida la historia de la llegada

de caballos a nuestro continente por medio de los primeros

conquistadores en el siglo XVI. Pero mucho antes, existieron dos

géneros de caballos americanos, hoy totalmente extintos, el Hippidion y

el Equus (Amerhippus), cuyos restos fósiles son

frecuentes en distintas partes de América, sobre todo, en las

pampas argentinas.

El 23 de mayo de 1493 comenzó la historia

del caballo (moderno) en América con un escrito de los Reyes

Católicos, quienes ordenaban el envío al Nuevo Mundo de

20 caballos y cinco yeguas escogidos en el reino de Granada.

Estos caballos llegaron a América gracias a Cristóbal Colón

quien, en su segundo viaje, los llevo con él. En la región del

Río de la Plata fueron introducidos por Pedro de Mendoza en

1535. Los mismos eran según los testigos 42 ó 72, los cuales

lograron reproducirse con gran rapidez debido a los escasos

predadores de gran tamaño que quedaban. Estos

caballos europeos se convirtieron en cimarrones, es decir, de

domésticos pasaron a formar grupos salvajes.

También en 1541 Alvar Nuñez

Cabeza de Vaca, llevó caballos a Asunción del Paraguay.

Asimismo, otros llevaron caballadas hasta Tucumán desde el Perú.

Ya en 1580, Juan de Garay da cuenta de la gran cantidad de estos

animales en las praderas pampeanas. En esos tiempos los grandes

beneficiados con la introducción de caballos fueron las tribus

nómades americanas que recorrían el territorio a pie. El uso de

los equinos cambió y mejoró sus vidas de un modo notable.

|

Posiblemente el caballo europeo desplazo

de su nicho ecológico al guanaco (Lama guanicoe), que

hasta el siglo XVI era muy común en la región pampeana.

El primer registro de un caballo fósil sudamericano fue

el molar superior descubierto por Charles Darwin cerca

de Bahía Blanca (Provincia d Buenos Aires), al que

Richard Owen identifico en 1840, y lo denomino Equus

caballus (la especie actual), y más tarde lo

denomino Equus curvidens.

<<<Hippidion. Por

Daniel Boh. |

Pero en realidad, los verdaderos caballos

americanos vivieron en América el Sur desde el Gran Intercambio

Biológico Americano, hace algo más de 2 millones de años, y se

extinguieron según las dataciones radiocarbonicas hace unos 8

mil años antes del presente, siendo los equinos, uno de los

primeros mamíferos ungulados que invadieron estas tierras.

Este fenómeno geológico y

biológico ocurrido en lo que hoy conocemos como istmo de Panamá,

que conecto ambas américas, lo que produjo un importante flujo

de migraciones faunísticas.

Uno de los tantos invasores

fue Hippidion (que significa 'caballito').

Fue un género extinto de caballo endémico de América del Sur, es

decir, que sus antepasados eran del hemisferio norte y en

Sudamérica desarrollo características distintas y propias.

Todas las especies del género Hippidion, tenían

el tamaño aproximado de un burro actual. Además de

proporcionalmente la cabeza más grande, y la particularidad de

poseer una protuberancia en su frente, reforzada por el hueso

nasal. Además, los cráneos contienen sendos huecos delante de

los ojos, siendo posible que alojaran glándulas de algún tipo,

tales como tienen algunos ciervos para frotarse en los árboles y

marcar su territorio.

|

Los restos más antiguos conocidos

corresponden a Hippidion proceden del

Plioceno tardío de Uquía (Jujuy, Argentina).

El anterior genero paralelo y

contemporáneo a este, era Onohippidium. En

realidad, se trataba de ejemplares machos de la misma

especie. Hasta hace unos años se los clasificaba como

otro género, hasta que se llegó a esa conclusión de su

dimorfismo sexual.

<<< Esqueleto de

Hippidion

en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos

Aires. |

Este género es muy conocido desde el norte

de Colombia hasta el sur de la provincia de Buenos Aires y zonas

más australes (Patagonia Argentina y Chile). De

acuerdo a las recientes teorías de algunos paleontólogos, este

género estaría emparentado con Pliohippus y Dinohippus del

Plioceno de América del norte.

Hippidion principale es

además la especie tipo del género Hippidion y la

más grande. La especie fue descrita originalmente por Peter

W. Lund en el año 1845. Lo hace bajo el nombre de Equus

principalis, mediante un molar superior derecho que

provenía de las cavernas de Lagoa Santa, en el estado de Minas

Gerais, Brasil. El tipo estaba depositado en el

Zoologisk Museum de Dinamarca, aunque hoy en día está perdido.

Medía 1,4 metros de altura

hasta los hombros. Su longitud era de 2 metros y pesaba

en alrededor de los 250 kilogramos. Su aspecto general era

similar al de una cebra, es decir, era más robusto y pequeño que

los caballos domésticos.

Evidencias morfológicas, como la delicada

estructura de los huesos nasales y diferencias anatómicas de las

extremidades, sugiere que Hippidion evolucionó

aislado de otras especies de caballos de América del Norte, y

que pertenece a un tipo de caballos distinto a los actuales, lo

cual, luego de varios debates sobre la valides del género, y por

medio de los estudios del genoma mitondrial, se lo considera un

género valido.

Caracteres craneales y anatómicos sugieren

que este género no prefería tanto las llanuras abiertas como su

pariente Equus (Amerhippus), al parecer Hippidion estaba

mejor adaptado a ambientes cerrados, como bosques y estepas

arboladas, donde se alimentaba de vegetales tiernos, favorecidos

por un clima más frío y húmedo. Probablemente fue depredado por

grandes carnívoros placentarios como félidos dientes de sable (Smilodon)

y cánidos sudamericanos como Protocyon y Theriodictis,

o por el oso de cara corta Arctotherium.

|

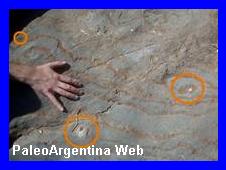

Evidencias arqueológicas

recolectadas en la región patagónica de Chile y

Argentina, en localidades como la Cueva del Milodón y la

provincia de Santa Cruz, demuestran que Hippidion

saldiasi sobrevivió en dicho territorio hace

alrededor de 13.000 a 8.500 años, siendo este uno de sus

últimos refugios. En cambio, Amerhippus, es otro de los

géneros válidos para equinos sudamericanos. Se

caracteriza por presentar una mandíbula robusta, y sus

miembros monodáctilos macizos y cortos. El cráneo exhibe

una cresta supraoccipital ancha, y una flexión craneal

destacada. |

Equus (Amerhippus) se

distingue principalmente de Equus (Equus) por la

ausencia completa de la cavidad en forma de cono comprimido

—llamado cartucho externo o cornete— situada en el extremo libre

de los incisivos inferiores. Esto sería el resultado de una

evolución regresiva, y trae como resultado la pérdida de esmalte

en la superficie que aplica masticación.

El cúbito es más fuerte en Amerhippus que

en otros subgéneros de Equus.

Otros autores encontraron adecuado separar en un subgénero

propio a los Equus sudamericanos pues todas sus especies poseen

unas características extremidades más cortas y robustas, un

cráneo más grande (en relación a las proporciones corporales), y

la misma morfología dentaria.

El ambiente inferido para el género, abarca

áreas abiertas de la región pampeana y brasileñas, que

indicarían ambientes de pastizales xerofilos y suelos más

compactados. En este sentido, los registros en Chile están

limitados a la parte central y sólo a nivel genérico, por lo que

las inferencias paleoambientales que se pueden obtener resultan

poco precisas. Este animal pesaría unos 400 kilogramos y

pastoreaba en la antigua región pampeana.

Es un subgénero del género Equus el

cual agrupa a las cinco especies de dicho género de la familia

Equidae, que vivieron en el Pleistoceno medio al Holoceno

temprano de América del Sur, todas ellas se han extinguido.

Bibliografía sugerida.

ALBERDI, M.T.; CARTELLE, C.

& PRADO, J.L. 2003. El registro Pleistoceno de Equus (Amerhippus)

e Hippidion (Mammalia, Perissodactyla) de Brasil.

Consideraciones paleoecológicas y biosgeográficas. Ameghiniana,

40:173-196.

ALBERDI, M.T..; MIOTTI,

Laura; PRADO, José L. (2001). "Hippidion saldiasi Roth, 1899 (Equidae,

Perissodactyla), at the Piedra Museo Site (Santa Cruz,

Argentina): Its Implication for the Regional Economy and

Environmental Reconstruction". Journal of Archaeological Science

28 (4): 411-419.

ALBERDI, M.T..; PRADO, J.L.

1995b. Los Équidos de América del Sur. In Evolución climática y

biológica de la región pampeana durante los últimos cinco

millones de años. Un ensayo de correlación con el Mediterráneo

occidental (Alberdi, M.T.; Leone, G.; Tonni, E.P.; editores).

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Monografías, p. 295-308. Madrid.

ALBERDI, M.T., PRADO JL,

FAVIER-DUBOIS C (2006) Nuevo registro de Hippidion principale (Mammalia, Perissodactyla)

del Pleistoceno de Mar del Sur. Revista española de

paleontología, ISSN 0213-6937, Vol. 21, Nº. 2, 2006, págs. 105-114

AMEGHINO, F. 1888. Rápidas

diagnosis de mamíferos fósiles nuevos de la República Argentina.

Buenos Aires, Obras Completas, 5:471-480.

AMEGHINO, F. 1889.

Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles de la

República Argentina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias

de Córdoba, 6:1-1027.

ATON, Michael. (1992).

Dinosaurios y otros animales prehistóricos. Ediciones Lrousse

Argentina S.AI.C.

CIONE, A.L. & TONNI, E.P.

1995a. Bioestratigrafía y cronología del Cenozoico superior de

la región pampeana. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P.

(Eds.), Evolución climática y biológica de la región Pampeana

durante los últimos cinco millones de años. Un ensayo de

correlación con el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de

Ciencias Naturales, Consejo Superior de Investigaciones

Científicas, Monografías, 12:47-74.

FIDALGO, F. y TONNI, E.P.

1983. Geología y paleontología de los sedimentos encausados del

pleistoceno tardío y holoceno de Punta Hermengo y arroyo Las

Brusquitas (Partido de General Alvarado y General Pueyrredon,

Provincia de Buenos Aires). Ameghiniana 20 (3-4): 281-296.

FIDALGO, F; MEO GUZMAN, L;

POLITIS, G; SALEMME, M. y TONNI E. 1986. Investigaciones

arqueológicas en el sitio 2 de Arroyo Seco (Partido de Tres

Arroyos, provincia de Buenos Aires, República Argentina). New

Evidence for the Pleistocene Peopling of the Americas. Center

for the Study Of Early Man. Alan Bryan Ed. Orono Maine.

FRENGUELLI, J. 1920. Los

terrenos de la costa atlántica en los alrededores de Miramar (prov.

Bs.As.) y sus correlaciones. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cordoba 24:

325-385.

NORIEGA, J.I.; CARLINI, A.A.

& TONNI, E.P. 2001. Vertebrados del Pleistoceno tardío de la

cuenca del arroyo Ensenada (Departamento Diamante, provincia de

Entre Ríos, Argentina). Bioestratigrafía y paleobiogeografía.

Ameghiniana, 38(4), Resúmenes: 38R.

PALANCA, F. Y POLITIS, G.

1979. Los cazadores de fauna extinguida de la provincia de

Buenos Aires. Prehistoria Bonaerense, pp. 71-91, Olavaria.

NOVAS, F. 2006. Buenos Aires

hace un millón de años. Editorial Siglo XXI, Ciencia que Ladra.

Serie Mayor.

TONNI, E.P. & FIDALGO, F.

1978. Consideraciones sobre los cambios climáticos durante el

Pleistoceno tardío-Reciente en la provincia de Buenos Aires.

Aspectos ecológicos y zoogeográficos relacionados. Ameghiniana,

15(1-2):235-253

TONNI, E. P. Y FIDALGO, F.

1982. Geología y Paleontología de los sedimentos del Pleistoceno

en el área de Punta Hermengo (Miramar, prov. Bs. As, Repub. Argentina);

Aspectos paleoclimaticos. Ameghiniana 19 (1-2): 79-108.

Revelan de detalles de una madriguera del Plioceno de

Miramar.

Marcos Cenizo,

Esteban Soibelzon y Mariano Magnussen Saffer.

Nota divulgativa de

prensa.

Se dio a conocer el

hallazgo y estudio de una antigua madriguera de 2,5 millones de años

antes del presente, donde se recuperaron numerosos restos fósiles de

animales, algunos ya extintos. El hallazgo fue realizado tiempo

atrás en la ciudad bonaerense de Miramar.

Las

investigaciones realizadas por Marcos Cenizo de la Fundación Azara,

Universidad Nacional de La Pampa y Universidad Maimónides, junto a

Esteban Soibelzon del Museo de La Plata, y Mariano Magnussen Saffer

del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar, dieron a conocer un

conjunto de fósiles inusuales encontrados dentro de una madriguera

de finales del Plioceno en la ciudad de Miramar, Provincia de Buenos

Aires, y publicada días atrás en la prestigiosa revista científica

Historical Biology, An International Journal of Paleobiology

|

Los

investigadores describen en un extenso estudio (en ingles)

cuatro tipos de tamaño en general para madrigueras

prehistóricas que se encuentran en el Plioceno al Holoceno

(últimos 4 millones de años) de Argentina y Brasil, de las

cuales la más grande está relacionada a un armadillo gigante

extinto, identificado como Ringueletia simpsoni. |

Este hallazgo

realizado en la ciudad balnearia, contiene la mayor diversidad de

vertebrados recuperados dentro de una

madriguera de este tipo, incluyendo restos óseos de armadillos (Ringueletia

simpsoni), zarigüeyas extintas (Thylophorops

chapadmalensis), prociónidos (Cyonasua

lutaria), anuros de hábitos

depredadores (Ceratophrys) y roedores (Microcavia y

Lagostomopsis), como así también, sorprendió la presencia de

coprolitos (materia fecal fósil) y residuos escatológico

desagregados.

Los

investigadores de las instituciones participantes, sostienen por

medio de estas evidencias descubiertas, que hace 2,5 millones de

años, había “reocupación” de madrigueras es un comportamiento común

en los mamíferos carnívoros pequeños, al menos desde principios del

Plioceno.

Además, se

sugiere una relación depredador-presa entre los carnívoros

estudiados y los más abundantes pequeños mamíferos excavadores de la

prehistoria en la región pampeana, época, en que la actual provincia

de Buenos Aires y ciudad de Miramar ubicada a orillas del océano

atlántico, se encontraba en el centro continental a cientos de

kilómetros de la costa marina de entonces.

Este y otros

hallazgos, confirman una vez mas, el potencial paleontológico y

científico de la región, cuyos estudios comenzaron en el siglo XIX y

potenciados mundialmente por Florentino Ameghino.

Fuente fundamental.

Marcos Cenizo, Esteban Soibelzon & Mariano Magnussen Saffer

(2015): Mammalian predator–prey relationships and

reoccupation of burrows in the Pliocene of the Pampean

Region (Argentina): new ichnological and taphonomic

evidence, Historical Biology, DOI:

10.1080/08912963.2015.1089868.

Flores fósiles de Patagonia al mundo.

Por Ari

Iglesias y Mauro Passalia. Paleontólogos del INIBIOMA (CONICET-UNCO)

Muchas fueron las flores encontradas en los últimos años, las cuales

dieron mucho que hablar.

Las

flores son órganos vegetales especializados para la reproducción

sexual. Como poseen una vida corta, sus pétalos, estambres y

consisten en estructuras delicadas, ya no requieren tener tejidos

duraderos. Por esta razón, es muy difícil que las flores se

preservan como fósiles.

De

hecho, es mucho más frecuente el hallazgo de leños, semillas con

cubiertas duras e incluso hojas en el registro fósil. No obstante,

bajo ciertas circunstancias, las flores también pueden preservarse

como fósiles. Por ser órganos muy especializados, el estudio de las

flores constituye una herramienta fundamental para la clasificación

de las plantas tanto actuales como fósiles.

En

los últimos años se han hallado nuevas flores en estado fósil en

rocas de diferentes edades en Patagonia que han dado que hablar en

muchos sentidos. Un hallazgo de estas características permite

identificar con mayor certeza a un fósil vegetal y correlacionar la

forma de vida de una planta con el ambiente pasado de una región.

Flor

del tomatillo.

El

tomate, la berenjena, la papa, el morrón, el tabaco y la “dama de

noche” se agrupan en una familia de plantas que se denomina

Solanáceas.

Desde

hace tiempo se sabía que el origen de esta familia de plantas habría

sido en América, pero se pensaba que había ocurrido en alguna región

tropical, hacía no tanto tiempo. Sin embargo, un grupo de

paleobotánicos de Argentina y Estados Unidos, este año (2017) dio a

conocer el reciente hallazgo de la flor fósil de un tomatillo

(científicamente conocido como Physallis) obtenida en el

noroeste de la provincia de Chubut. El tomatillo, similar a un

tomate pequeño pero envuelto en unas brácteas verdosas, se cultiva

desde el período de los Incas en el Perú. Actualmente también se

utiliza en algunas comidas de Colombia y América Central.

|

El

nuevo tomatillo fósil se halló en una región actualmente de estepa

árida de Patagonia, en rocas de un yacimiento de unos 50 millones de

años de antigüedad; cuando Patagonia respondía a climas tropicales

tan húmedos como hoy ocurre en la provincia de Misiones. Esto cambia

mucho la historia de este grupo vegetal: las solanáceas se habrían

originado mucho antes de lo que hasta ahora habían determinado

científicos en base a relojes moleculares (estudios genéticos), pero

en lugares tan inhóspitos y raros como en una Patagonia cálida y

húmeda. |

Este

estudio no deja lugar a dudas que la familia del tomate es bien

Sudamericana, con un desarrollo de más de 50 millones de años en el

continente. También indica que el registro fósil es una de las

mejores pruebas para entender la evolución de un grupo vegetal.

Careciendo de esas valiosas herramientas, los estudios de la

biología no tienen certezas sobre el pasado remoto en la Tierra.

La

margarita quiere a Patagonia hace mucho…

La

margarita, el girasol, y la mutisia entre muchas otras, se

encuentran reunidas todas en una misma familia de plantas denominada

Asteráceas. Este nombre, deriva precisamente de su forma de sol o

estrella (astro). Si observamos con detalle, cuando vemos una

margarita, debemos tener en cuenta que no se trata de una única flor

sino de una inflorescencia compuesta por un gran número de diminutas

flores dispuestas todas juntas. Por esta característica este grupo

de plantas es conocido también como Compuestas.

|

Las

Asteráceas son el grupo de plantas con flor más diverso en la

actualidad, con varios miles de especies distribuidas por todos los

continentes (con excepción de Antártida). Incluye numerosas especies

de importancia económica para la industria alimenticia (aceite de

girasol, té de manzanilla, lechuga) y también como ornamental.

<<<Fósil de Raiguenrayun cura,

en el Museo Paleontológico de la Ciudad de Bariloche, Provincia

Rió Negro. |

Hace

pocos años un grupo de paleobotánicos argentinos del CONICET,

describieron la inflorescencia fósil de una Asterácea, con casi 50

millones de años de antigüedad, procedente de rocas de la zona de

Pichileufu (Río Negro). Este fósil fue bautizado con el nombre de

Raiguenrayun cura (“flor de piedra” en la lengua Aónikenk). Al

momento de su hallazgo, este fósil constituía la evidencia más

antigua conocida de este grupo de plantas. Hasta este hallazgo no

había registros fósiles suficientes de que el origen de las

Asteráceas (del ancestro de todas las margaritas) había tenido lugar

en Patagonia. El hallazgo sorprendió a los investigadores del mundo

entero, ya que en base a análisis de los genes de plantas actuales

(vivientes), se consideraba que el origen de las Asteráceas era

mucho más reciente.

La

flor fósil de Patagonia se asoció al grupo basal de las plantas de

las mutisias y los cardos, evidenciando que estas flores tan bonitas

se podían encontrar en Patagonia hace más de 50 millones de años.

Hace

un par de años, se descubrió polen fósil de Asteráceas contenido en

rocas de algo más de 70 millones de años de antigüedad y procedentes

del extremo norte de la Península Antártica. Este nuevo registro dio

cuenta que este grupo era aún más antiguo de lo que se sugería. Por

otro lado, reforzó la idea de que el origen del grupo tuvo lugar en

un área de alta latitud en la Tierra, comprendida entre Península

Antártica y Patagonia, para ese entonces aún conectadas.

Posiblemente desde allí, los primeros representantes de esta familia

se desarrollaron en Sudamérica y migraron primero hacia África y

Australia y luego hacia el resto del mundo.

Una

extraña flor para la estepa…

Esta

semana se ha publicado el hallazgo de una nueva flor fósil para

Patagonia, por parte de paleontólogos estadounidenses y argentinos

(de CONICET). De hecho, se han encontrado varios ejemplares de

flores de la misma planta, confirmando su abundancia en la región.

Fueron halladas en rocas de 64 millones de años de antigüedad, cerca

de la ciudad de Sarmiento (centro-sur de Chubut). El estudio indicó

que se trata de una nueva especie dentro de la familia de plantas de

las Rhamnáceas, que consiste en arbustos y árboles que hoy viven en

todo el mundo.

De

este grupo de plantas, en el centro-norte de Argentina crece el

Mistol, pequeño árbol nativo de esa región. En Patagonia hay cerca

de una decena de especies; entre ellas el Chacay, arbolito que crece

cerca de cursos de agua en la zona cordillerana y la Mata Negra (o

Manca Caballo), arbusto que habita en ambientes más áridos. Una

planta ornamental originaria de Asia y muy conocida es la llamada

“palito dulce”, cuyos frutos tienen azúcares y son muy codiciados

por los pájaros.

|

Las

nuevas flores fósiles de Patagonia poseen sus estambres y pétalos

bien preservados y su forma tan bien preservada permitió concluir

que se trataba de una nueva especie relacionada con un grupo de

plantas que hoy viven en regiones tropicales de Brasil y Oceanía

(corroborando una muy antigua conexión a través de los continentes).

El nuevo hallazgo fósil constituye uno de los registros más antiguos

conocidos para las Rhamnáceas.

<<<Fósil de

Rhamnaceae, hallado

en la Formación Salamanca, Chubut. |

La

edad de esta flor es muy antigua (65 millones de años) y se remonta

a un periodo de tiempo inmediatamente posterior a la gran extinción

masiva que eliminó más del 70 % de la biota del planeta. De esta

forma este grupo de plantas sobrevivió al cataclismo global que

ocurrió en la extinción masiva. Muchos otros grupos de plantas y

animales no lograron sobrevivirlo, pero esta nueva evidencia fósil

de Patagonia es muy importante para conocer los acontecimientos que

ocurrieron inmediatamente después de ello.

Una

flor en forma de hélice.

Todos

conocemos a los famosos “helicópteros” (sámaras) que se desprenden

de algunos árboles y vuelan con el viento dispersando sus semillas.

Recientemente (año 2017) acaba de darse a conocer los resultados de

un estudio realizado por paleobotánicas de Argentina y Estados

Unidos, sobre el fósil de una flor madura (en realidad un fruto

seco) que, con sus cinco tépalos leñosos a modo de hélice, habría

tenido una estrategia similar para dispersar sus semillas. Estos

fósiles tienen una antigüedad de 50 millones de años, y fueron

hallados en el noroeste de Chubut.

El

fósil corresponde a la familia de las Cunoniáceas, cuya distribución

actual incluye Sudamérica y otras regiones distantes del Hemisferio

Sur. Algunos representantes actuales de esta familia en Patagonia

incluyen la Tiaca y el Tineo que crecen en zonas muy húmedas a ambos

lados de la Cordillera de los Andes.

El

estudio reveló que el fósil corresponde a un grupo de Cunoniáceas

que actualmente crece solo en Oceanía denominado Ceratopetallum

(por tener flores con pétalos en forma de astas de ciervo). Este

nuevo hallazgo corresponde al registro más antiguo para este grupo y

al único registro fósil del mismo fuera de Oceanía. A su vez, es un

nuevo aporte a la evidencia de la conexión terrestre entre Patagonia

y Oceanía, a través de la península Antártica, para ese momento de

tiempo.

|

El

hallazgo de fósiles de flores es una ocurrencia muy fortuita. En

Patagonia, las nuevas investigaciones están evidenciando que hay

mucho más por descubrir y estudiar. Cada vez que los paleontólogos

salimos de trabajo de campo en Patagonia, realizamos nuevos

hallazgos que iluminan un poco más nuestro conocimiento del pasado

en esta región tan particular.

Ceratopetallum edgardoromeroi, del Eoceno

de Chubut. Prensa. |

Del

ensamble de toda esta información fue posible deducir que entre 50

a 60 millones de años atrás la Patagonia gozó de climas tropicales y

húmedos. Posteriormente tuvo lugar la desconexión terrestre entre

Patagonia y Península Antártica lo cual permitió establecer una

nueva corriente marina que rodea el continente antártico (incluso

hasta nuestros días) y cuyo accionar generó el aislamiento de las

temperaturas entre el polo y el ecuador.

Los

polos comenzaron a enfriarse y cubrirse de hielo, ayudando al

enfriamiento de todo el planeta Tierra. A causa de este proceso, los

bosques templados que crecían en Antártida comenzaron a migrar al

norte poblando la Patagonia; y aquellas plantas adaptadas a climas

cálidos y que previamente crecían en estas tierras (como algunas de

las flores de esta nota) migraron hacia los trópicos o directamente

se extinguieron en Sudamérica (y hoy solo viven en Oceanía). Es muy

interesante saber y tener pruebas de que la Tierra no es tan fija

como la vemos y en millones de años los paisajes y conexiones pueden

cambiar tan drásticamente.

Arrhinolemur scalabrinii,

el lémur sin nariz

duerme con los peces.

Por Martin Cagliani.

mcagliani@gmail.com.

La Nación. Publicado

en

Paleo.

Año XII. Numero 100. Marzo de 2014.

En 1898, el gran

científico argentino Florentino Ameghino describió al Arrhinolemur

scalabrinii, un cráneo fósil descubierto cerca de la ciudad de

Paraná, como un antiguo primate. Hoy resulta que se trataba de un

pez.

Arrhinolemur

scalabrinii descansa ya con los peces. No estamos haciendo alusión a

la famosa frase de El padrino, metáfora válida para indicar que esta

especie animal fue asesinada y arrojada al río. Sino que estamos

ante un claro ejemplo de cómo funciona la ciencia, no existen las

verdades incuestionables, todo puede y debe ponerse en duda, por más

que haya sido dicho por la más grande eminencia de la ciencia. El A.

scalabrinii comenzó siendo un primate y 114 años después terminó

siendo un pez

Para seguir con

esta historia, situémonos en tiempo y lugar. La fecha es 1898; el

lugar, Argentina. Por esa época, la paleontología, la ciencia de los

fósiles, estaba apenas en sus inicios. Recién habían pasado 40 años

desde la publicación de El origen de las especies, de Charles

Darwin, que había revolucionado la biología y el pensamiento

científico en general, al presentar pruebas de que la evolución era

un hecho comprobado y comprobable. Así fue que los fósiles pasaron a

tener un protagonismo sin igual, porque podían explicar el pasado

evolutivo de especies actuales.

|

Fue en

ese año que el paleontólogo argentino Florentino Ameghino

describió por primera vez el A. scalabrinii. Para ello sólo

contaba con un pequeño fragmento de cráneo descubierto cerca

de la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. El nombre específico

fue en honor al descubridor, Pedro Scalabrini, un

coleccionista de fósiles de la vecina ciudad de Corrientes.

Estudiar

la evolución de los vertebrados, es decir, los animales con

columna vertebral, es un trabajo detectivesco, ya que

generalmente los restos fósiles que se descubren son

sumamente incompletos, lo que suele complicar la

interpretación de a qué especie, género y grupo pertenece el

fósil descubierto. Hoy en día existe un registro fósil

amplio y, gracias a Internet y a las comunicaciones, se

puede recurrir a la comparación con especies vivas y fósiles

con relativa facilidad. |

En tiempos de

Ameghino, uno de los más grandes paleontólogos argentinos, esta

ciencia era mucho más complicada. El amigo Florentino notó que el

fósil era muy extraño e inusual, y decidió asignarlo a la familia

primate de los lemúridos, basándose en un examen superficial del

fósil, que permaneció durante mucho tiempo sin ser limpiado. Los

fósiles generalmente se recuperan cubiertos de sedimentos, en el

campo, para poder limpiarlos y dejar sólo el hueso petrificado a la

vista en el laboratorio.

Recientemente,

Sergio Bogan y colegas publicaron un estudio en el que describen un

nuevo análisis del fósil, y concluyen que no es ni primate ni

tampoco pertenece a los mamíferos. Es nada menos que un pez.

Bogan es

paleontólogo de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y

del Departamento de Ciencias Naturales y Antropología de la

Universidad Maimónides. Conversando con él, le preguntamos qué los

llevó a revisar ese fósil en particular. “Era todo un desafío –nos

dijo–, mi amigo Federico Agnolin (co-autor del artículo) hace años

se cruzó con ese curioso espécimen en las colecciones del Museo de

Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, de Buenos Aires, y me dijo:

tenés que verlo, tiene dientes, ¿qué será?”

Antes que Bogan,

en el año 1945, los paleontólogos Simpson y Mones ya habían

comentado que ese cráneo debía ser de un pez y no de un lémur. “Nos

movilizaba la duda de qué pez podía ser. Primero revisamos

cuidadosamente las publicaciones de Ameghino y nos dimos cuenta de

que tenía que ser un pez, y lo primero que se nos ocurrió es que

podía ser un pacú (un pez frugívoro que tiene fuertes dientes y que

está cercanamente emparentado con las pirañas)”, dice Bogan.

|

Así fue

que se puso en campaña para estudiar el fósil en persona.

“Apenas lo saqué de la pequeña cajita que lo contiene, me di

cuenta de lo que era realmente, se trataba de un pez de la

familia de las actuales bogas (Anostomidae). No tenía

ninguna duda, la conformación de las fauces, el tipo de

dientes, todo era coherente con ello. Me sentí sumamente

emocionado, yo sabía que no se conocían fósiles tan

completos de peces de esta familia. Para colmo, ese fósil

tenía algo distinto a todas las bogas que conocía, parecía

no tener una fontanela (espacio que separa los huesos del

cráneo) entre los huesos frontales.” Las bogas son uno de

los peces más comunes y abundantes del Río de la Plata, el

Paraná y el Uruguay. |

¿Por qué es que

un paleontólogo tan reputado como Ameghino se equivocó de semejante

manera? Bogan nos comenta que “todo hay que verlo desde su contexto

histórico: Ameghino era un paleontólogo de primera línea, él fundó

las bases de gran parte de la paleontología de nuestro país, en una

época fuertemente positivista y donde todo estaba por ser

descubierto. Como gran teórico, Florentino desarrolló en miles de

páginas sus ideas sobre la evolución de la fauna americana y pensaba

fervorosamente en el posible origen sudamericano de muchos grupos de

estos mamíferos, incluyendo el mismísimo ser humano”.

“En 1898 –sigue

Bogan–, cuando llega a sus manos el fósil en cuestión, Ameghino dice

claramente que el ejemplar está muy recubierto de roca y que se

puede apreciar muy poco del él, pero por el tipo de dientes que

tiene, tiene que ser un primate muy primitivo. No le fue posible

distinguir fosas nasales en el fósil, algo que lo llevó a pensar que

ciertamente éste era un lémur de lo más raro.

” Un año más

tarde, Ameghino logra extraer gran parte del fósil de la matriz

rocosa que lo mantenía atrapado y publica nuevamente un artículo

científico ampliando la descripción del fósil, pero considerándolo

un mamífero bizarro y dejando entrever que ya él mismo ha

descubierto que este fósil era raro y que tal vez no fuera en

realidad un fósil de lémur.

|

“A mi

entender, Ameghino confundió el fósil de este pez con el de

un lémur porque su carga teórica en ese entonces estaba

centrada en el estudio de mamíferos y, si usted apreciara la

morfología de los dientes de las bogas, se daría cuenta de

que son sumamente parecidos a los dientes de algunos

mamíferos.

La

morfología de los dientes de los anostómidos es incisiforme,

similar a los incisivos de un primate. Por ello, el error no

es tan descabellado en principio.” |

Así fue que un

fósil pasó de ser un primate a un pez del que se conocía muy poco.

Terminaron cambiándole el nombre. Para que se adecuara más al grupo

al que pertenece realmente, lo llamaron Leporimus scalabrinii. En

palabras de Bogan, “es el fósil más completo que se conoce de un pez

anostómido, representa la única forma extinta conocida en el mundo

de esta familia. Creemos que representa un pequeño paso adelante

para construir la fragmentaria historia evolutiva de los peces

sudamericanos”.

Los Ungulados de Sudamérica.

Por

Daniel Boh. Titular del Museo Municipal Punta Hermengo de Miramar.

museomiramar@gmail.com.

Para los que no lo sepan, los Ungulados son todos los animales con

pezuñas, tales como las vacas, caballos, rinocerontes, ciervos, etc.

En el continente sudamericano existieron también ungulados muy

particulares que se desarrollaron independientemente del resto el

mundo durante casi 50 millones de años. Para diferenciarlos se los

denomina Notoungulados, siendo “Noto” la palabra usada para definir

a animales que viven o vivieron en el sur de un continente.

COMO HIPOPÓTAMOS

Tal

como ocurre con muchas especies, la adaptación al medio hace que

ciertos animales se parezcan aunque no tengan parentesco entre sí.

Esto pasaba con el Toxodonte (Toxodon platensis) , un

gran herbívoro parecido al rinoceronte pero con hábitos acuáticos.

Su nombre significa “Diente en forma de arco, del Plata” y era un

gigantesco habitante de las lagunas y bañados prehistóricos de la

llanura pampeana. Tenía casi 5 metros de largo y más de 2 toneladas

de peso, soportadas por cortas patas en forma de columna.

El

primer hallazgo de Toxodon fue realizado en 1833 por

el naturalista inglés Charles Darwin en Colonia del Sacramento,

Uruguay. Se lo compró a unos vecinos que lo habían hallado y que lo

usaban para tiro al blanco. De este cráneo y de una mandíbula

hallada en Bahía Blanca, se basó su compatriota, el sabio Richard

Owen, para ponerle nombre.

|

Sobre estos grandes animales aún se discute si eran de

hábitos acuáticos, ya que tienen características como

exclusivamente terrestres y también acuáticas.

El tema principal es la posición de la cabeza, la cual, al

armar el esqueleto, aparece por debajo de la altura del lomo

pero, sus ojos, narices y fosas nasales están en una

posición bastante alta. |

Algunos investigadores proponen, luego de estudios de biomecánica,

que la cabeza debería estar más alta, lo que terminaría por afirmar

sus hábitos acuáticos. Por nuestra parte debemos decir que la

mayoría de los restos de Toxodon del Museo Municipal Punta Hermengo

de nuestra ciudad, han sido hallados en sitios con fuertes

evidencias de presencia de agua.

Otra particularidad era la existencia de grandes espinas en sus

vértebras a la altura de las paletas, cuya función probablemente era

la de sostener una joroba, tal como los actuales camellos, y así

acumular grasa para ser usada en los períodos de escasez. Esta es

una característica observada en varias especies extinguidas de

nuestra zona.

También fueron encontrados restos de estos gigantes con indicios de

haber sido cazados por los primeros habitantes de la región, además

que su extinción fue bastante “reciente”, o sea unos 8 mil años. En

el museo también es posible observar un gran cráneo de este animal,

hallado unos kilómetros al sur de Mar del Sud en los años 90.

Otro Notoungulado hallable en nuestra zona es el Mesoterio, un

animal del tamaño de una oveja, con dientes similares a roedores y

del que el museo sólo posee algunos fragmentos de cráneo.

LOS

LIPTOPTERNOS

Estos eran parientes lejanos de los anteriores cuyo nombre significa

“tobillos simples” . En la última parte de su evolución existían dos

representantes: el Proteroterio, un pequeño animalito similar al

caballo, cuyos restos aún no han sido hallados en la provincia de

Buenos Aires; y la Macrauquenia (Macrauchenia patachonica),

cuyo nombre significa “cuello grande de la Patagonia”. Este último

era un animal muy extraño, parte elefante, parte jirafa, parte

llama; de gran tamaño y poseedor, según se cree, de una trompa. El

primer resto también fue encontrado por Darwin en Puerto San Julián,

Santa Cruz, en 1840. El nombre se debe también al mismo científico,

Owen, cuyo repertorio de nombres era notable, ya que fue el que creó

el término “dinosaurio”, entre otros.

TENÍA TROMPA?

Tal

como es de suponer, las partes blandas de un ser vivo se desintegran

al morir éste, siendo el esqueleto el único medio para reconstruir

su forma en vida, a menos que se encuentre algún indicio, como

marcas o impresiones; algo muy raro de preservarse.

|

Los animales actuales que poseen trompa, tienen las fosas

nasales muy altas ( a la altura de los ojos ) y aparecen

rugosidades en los huesos, que indican la presencia de

fuertes músculos.

En la Macrauchenia es posible observar esto bastante

claramente, aunque es posible también que poseyera una

especie de “joroba” en su cabeza para mejorar su capacidad

olfativa u otra cualidad necesaria en esos tiempos. Ésta

característica es también posible observar en animales tan

diversos como los antiguos caballos americanos o cierta

especie de Gliptodonte, cuya función podría ser la de

protegerse del ambiente polvoriento en los períodos secos.

De todas maneras la trompa aparece como la más probable. Es

posible que estos grandes cuadrúpedos se alimentaran con las

hojas y frutos de los antiguos algarrobales de nuestra

región, en forma similar a las jirafas actuales. |

En

el Museo hay algunos restos interesantes de este animal, hallados al

sur de Mar del Sud y al norte de Miramar. Tal como podrán apreciar,

nuestra región posee una gran riqueza natural, la cual puede ser

apreciada en parte, en las salas de nuestro museo. Cuya colección es

también consultada por científicos de nuestro país y del extranjero.

Bibliografía recomendada.

Buenos Aires, un millón de años atrás.

Fernando Novas, editorial Siglo XXI, colección Ciencia que ladra…

2006.

Los

mamíferos fósiles de Buenos Aires.

Ricardo Pasquiali, Eduardo Tonni,

Universitas, 2004.

Archivo Museo Municipal Punta Hermengo,

www.museodemiramar.com.ar

Las Glaciaciones.

Por

Ricardo Pasquali. Universidad CAECE. Departamento de

Biología. Universidad Tecnológica Nacional. Facultad

Regional Haedo. Departamento de Materias Básicas.

Publicado en Paleolatina (www.paleolatina.com.ar)

Un glaciar es una gran

masa de hielo, formada sobre los continentes, que se

desplaza por acción de la gravedad. El movimiento de

los glaciares generalmente no se evidencia en cortos

períodos de tiempo. Sin embargo, a pesar de su lento

movimiento, van modificando el paisaje por erosión

de los valles. Los glaciares de Alaska y Suiza son

de montaña y están confinados en valles que

generalmente poseen pendientes pronunciadas. Estos

glaciares se llaman alpinos o de montaña. Pero no

todos los glaciares están contenidos en valles;

algunos consisten de enormes mantos de hielo sobre

grandes extensiones continentales, como ocurre en

Groenlandia. Estos glaciares se mueven mucho más

lentamente que los alpinos. Un glaciar alpino puede

avanzar más de 5 metros por día, mientras que los

continentales se mueven apenas 2 ó 3 centímetros

diarios. Ocasionalmente, un glaciar alpino

desarrolla un rápido movimiento, del orden del metro

por hora, durante unos meses, produciendo un avance

de varios kilómetros en el año.

Los

glaciares de montaña se clasifican de la siguiente

manera:

-

Glaciares de circo u

olla. Ocupan la depresión, en forma de olla, de

un circo de montaña. El circo es una depresión

de forma semicircular y pendientes pronunciadas.

- Glaciares de valle.

Ocupan un valle previamente existente, formado

normalmente por la acción de un río, que es

modificado significativamente por el glaciar.

- Glaciares de pie de

monte. Ser forman por la unión de varios glaciares

de valle que desembocan al pie de la montaña.

Los mantos de hielo,

como los de Groenlandia y Antártida, cubren enormes

extensiones. El de Groenlandia tienen un área de más

de 1,7 millones de kilómetros cuadrados y un espesor

máximo del hielo de 3000 metros. El manto de hielo

de la Antártida cubre unos 13,5 millones de

kilómetros cuadrados, con un espesor máximo de 4000

metros en la zona conocida como Polo de la

Inaccesibilidad.

Formación de

glaciares

A elevadas latitudes

o a grandes alturas, la precipitación se realiza en

forma de nieve, debido a las bajas temperaturas, que

se recoge en los neveros por encima de la línea o

nivel de nieves perpetuas. En el ecuador el nivel de

nieves perpetuas se encuentra a 5500 metros sobre el

nivel del mar, mientras que a una latitud de 20

grados sur o norte alcanza su máxima altura a 6000

metros sobre el nivel del mar aproximadamente y

luego va descendiendo hacia los polos. Dependiendo

de las condiciones meteorológicas locales, la línea

de las nieves perpetuas puede alcanzar el nivel del

mar a las latitudes de 60 grados sur o norte (para

tener una referencia, los círculos polares antártico

y ártico se encuentran a latitudes de 66,5 grados

sur y norte respectivamente).

Con adecuadas nevadas

y bajas temperaturas veraniegas, los neveros crecen

gradualmente en espesor y la nieve experimenta una

serie de cambios. La nieve cae en forma de copos,

que cambia gradualmente a un agregado de hielo

granular redondeado. El tamaño de estos granos es de

aproximadamente 1 milímetro y tanto el tamaño como

la densidad aumentan con la profundidad en el

glaciar. El agua, proporcionada por los cambios

diarios de temperatura y por la fusión debida a la

presión de la masa de nieve situada encima, se cuela

y cristaliza, cementando los granos.

El espesor de esta

capa, donde se forma el hielo granular, es de unos

30 metros. Por debajo de ese nivel la masa se

transforma, por compactación y recristalización, en

hielo glaciar, que es compacto y de color azul

grisáceo.

A medida que la nieve

se acumula en el nevero, su peso comienza a empujar

hacia el exterior al hielo en exceso. En las

regiones montañosas este excedente se desplaza hacia

abajo, a lo largo de los valles formando glaciares

en forma de lengua, que avanzan hasta que el aporte

de hielo se iguala a las pérdidas por fusión. En las

latitudes altas, el hielo puede llegar hasta el mar,

llegando a desprenderse icebergs que siguen flotando

a la deriva.

Erosión de

los glaciares de valle

A medida que la

lengua de hielo se desplaza hacia el valle se

produce la erosión. Entre la base del glaciar y la

roca subyacente existe material pétreo formado por

granos relativamente pequeños que ejerce una acción

abrasiva sobre la roca subyacente, quedando ésta

arañada o pulida. A estos arañazos se los conoce

como estrías glaciales. Estas estrías permiten

conocer la dirección de desplazamiento de glaciares

en el pasado.

Ciertas rocas de baja

dureza, como las calizas, pueden recibir un

pulimento muy fino por la acción abrasiva de los

glaciares, con estrías muy nítidas sobre la

superficie pulida. Por posterior erosión, estas

estrías pueden desaparecer. En cambio en las rocas

duras, como las vetas de cuarzo, se conservan las

estrías.

La primitiva forma de

"V" del valle abierto por el río, queda modificada

por acción del glacial y toma la forma de "U", con

el fondo ancho, típico de los valles erosionados por

los costados del glacial.

La roca quebrantada

por el glacial es removida durante su

desplazamiento, formándose cuencas pétreas que en

ocasiones son ocupadas por lagos, como sucede en la

Patagonia.

Glaciares del

pasado

Desde hace unos 700 000

años o más, el clima mundial está determinado

principalmente por ciclos glaciales. Durante los

períodos glaciales el clima fue particularmente riguroso

y durante los períodos interglaciales las condiciones

fueron más cálidas que en la actualidad.

Durante la parte final

del último ciclo glacial, hace unos 20 000 años, los

hielos cubrían una tercera parte de la superficie de los

continentes, alcanzando un espesor de varios kilómetros

en gran parte de América del Norte y de Europa. Además,

el nivel de nieves eternas descendió notablemente en

cadenas montañosas tales como los Alpes y los Andes. Fue

tan grande la transformación de agua en hielo que el

nivel del mar bajó más de 100 metros con respecto al

actual.

La sucesión de épocas

glaciales e interglaciales aparentemente seguiría

desarrollándose en el futuro y, por lo tanto, en este

momento nos encontraríamos en una época interglacial que

se inició hace más de 10 000 años.

Existen evidencias,

principalmente geológicas, de glaciaciones a principios

del Proterozoico (unos 2200 millones de años atrás en lo

que hoy es Canadá) y a fines del mismo, unos 700 a 800

millones antes del presente, que afectó a varios

continentes. Hay pruebas en Sudamérica glaciaciones que

ocurrieron a fines del Devónico y durante el

Carbonífero, períodos de la Era Paleozoica que se

extendieron desde hace 410 a 355 millones de años y

desde 355 a 290 millones de años respectivamente.

Las causas de

los ciclos glaciales

La existencia de las

glaciaciones fue deducida por primera vez en 1837 por el

biólogo suizo-norteamericano Louis Agassiz, quien

descubrió que las glaciaciones de los Alpes se habían

expandido en otros tiempos sobre las tierras bajas de

los alrededores. Esto lo llevó a sugerir que en un

tiempo geológico no muy lejano el clima fue mucho más

riguroso que hoy, hipótesis que se vio reforzada por sus

estudios en Escocia y los Estados Unidos.

Durante la década de 1860

el escocés James Croll, un científico autodidacto que se

desempeñaba como conserje del Andersonian College and

Museum de Glasgow, presentó una novedosa teoría para

explicar las glaciaciones. Croll resumió el trabajo de

toda esa década en su libro El clima y las épocas,

y se basó en los cálculos que había realizado el

astrónomo francés Urbain Leverrier para predecir las

variaciones de la excentricidad de la órbita terrestre.

De acuerdo a Croll, las

complicadas interacciones de las fuerzas gravitacionales

en el Sistema Solar hacen que la forma de la órbita

terrestre cambie en forma regular y previsible, pasando

de una forma casi circular a una elipse algo estirada.

Para este científico, la órbita circular corresponde a

las condiciones cálidas de un período interglacial,

mientras que la órbita a un período glacial. Sostenía

que si los inviernos eran fríos, la nieve puede

acumularse con mayor facilidad y de este modo reflejará

la radiación solar incidente y mantendrá a la Tierra

fría. Croll pensaba que si durante los inviernos del

hemisferio norte la Tierra estaba lejos del Sol –lo que

sucede cuando la órbita tiene forma alargada- debería

producirse una glaciación.

Entre las décadas de 1920

y 1930, el astrónomo yugoslavo Milutin Milankovitch

calculó laboriosamente las variaciones de insolación

resultantes de cambios en los movimientos de traslación

y de rotación de la Tierra y propuso un mecanismo

astronómico para explicar los ciclos glaciales que

constaba de tres factores.

El primer factor es la

inclinación del eje de rotación terrestre. Actualmente

está desviado unos 23,44 grados respecto a la vertical y

fluctúa desde 21,5 grados hasta 24,5 grados con un

período de 41 000 años. Al aumentar la inclinación

resultan más extremas las estaciones en ambos

hemisferios, los veranos se hacen más cálidos y los

inviernos más duros.

Un segundo factor que

acentúa las variaciones estacionales, aunque con

menor intensidad, es la forma de la órbita

terrestre. Con un período de aproximadamente 100 000

años, la órbita se elonga y acorta, provocando que

su elipse sea más excéntrica y luego retorne a una

forma más circular. La excentricidad de la órbita

terrestre varía desde el 0,5 %, correspondiente a

una órbita prácticamente circular, al 6 % en su

máxima elongación. Cuando la elipse alcanza su

excentricidad máxima se intensifican las estaciones

en un hemisferio y se moderan en el otro.

La tercera fluctuación

astronómica es la precesión o bamboleo del eje de

rotación de la Tierra, que describe una

circunferencia completa aproximadamente cada 23 000

años. La precesión determina si el verano en un

hemisferio dado cae en un punto de la órbita cercano

o lejano al Sol. El efecto que produce es un

refuerzo de las estaciones cuando la máxima

inclinación del eje terrestre coincide con la máxima

distancia al Sol. Cuando esos dos factores se apoyan

entre sí en un hemisferio se contraponen en el

hemisferio opuesto.

La variación de la

excentricidad de la órbita terrestre ejerce un

efecto mucho más débil sobre la intensidad de

radiación solar que incide en la superficie del

planeta que los ciclos cortos, ya que se estima que

su contribución directa al cambio de irradiación

sobre la Tierra es menor que el 0,1 %, pero sin

embargo parecería establecer la frecuencia de las

últimas glaciaciones, que es cercana a 100 000 años.

Los ciclos más cortos

generalmente se manifiestan en menores oscilaciones

de la temperatura, aunque el registro de

paleotemperaturas del último millón de años obtenido

por Cesare Emiliani sugiere que estos ciclos

pudieron modular las glaciaciones en ciertos

momentos del Cuaternario.

La contribución clave

de Milankovitch fue incorporar una idea del

climatólogo alemán Wladimir Köppen en la teoría

astronómica, que sugería que lo que conduce a una

glaciación es una reducción de la insolación en

verano, y no una sucesión de inviernos rigurosos

como pensaba Croll, ya que una baja insolación en

verano reduciría la fusión de los hielos formados en

el invierno.

Los ciclos predichos

por la teoría de Milankovitch fueron confirmados

experimentalmente en la década de 1960 por Cesare

Emiliani, quien estimó paleotemperaturas a partir de

la composición isotópica del oxígeno presente en el

caparazón de microfósiles del fondo oceánico, en

forma de carbonato de calcio.

El método usado por

Emiliani se basa en la dependencia de la composición

isotópica del oxígeno con la temperatura. El oxígeno

se presenta en la naturaleza como una mezcla de tres

isótopos, llamados oxígeno 16 (99,762 %), oxígeno 17

(0,038 %) y oxígeno 18 (0,200 %).

El hidrógeno y el

carbono naturales también son mezclas de isótopos.

El hidrógeno está formado por hidrógeno 1 (99,985 %)

e hidrógeno 2 ó deuterio (0,015 %). Un tercer

isótopo, el hidrógeno 3 ó tritio, es radiactivo y

está presente en una proporción extremadamente baja.

Por su parte, el carbono está constituido

principalmente por carbono 12 (98,90 %) y carbono 13

(1,10 %). El carbono 14 es radiactivo y su

proporción es despreciable, sobre todo en muestras

muy antiguas.

La molécula de agua

está formada por un átomo de oxígeno y dos de

hidrógeno. Como los átomos de los distintos isótopos

de un mismo elemento químico tienen diferentes

masas, habrá distintos tipos de moléculas de agua;

la más liviana estará formada por un átomo de

oxígeno 16 y dos átomos de hidrógeno 1, mientras que

la más pesada tendrá un átomo de oxígeno 18 y dos

átomos de hidrógeno 2. Las moléculas más livianas

son las más veloces para una cierta temperatura y

son las que más fácilmente escaparán del líquido

para formar parte del vapor. Por lo tanto, cuando se

evapora el agua de mar, por ejemplo, el vapor se

enriquece en los isótopos de oxígeno y de hidrógeno

más livianos, mientras que el líquido lo hace con

los isótopos más pesados. Algo similar sucede con el

dióxido de carbono, cuya molécula contiene un átomo

de carbono y dos de oxígeno.

Si aumenta la

temperatura aumenta la evaporación y por lo tanto se

incrementa la proporción de los isótopos más pesados

en el agua líquida. Debido a que los átomos de

oxígeno pueden pasar del agua al dióxido de carbono

y a los bicarbonatos disueltos, estos últimos

también se enriquecerán en los isótopos más pesados

a medida que se incrementa la temperatura. Por lo

tanto, si se determina la composición isotópica del

oxígeno en muestras originadas en el pasado, se

puede conocer la temperatura existente en el momento

de su formación. Esto se logra empleando una técnica

llamada espectrometría de masa. Emiliani determinó

la composición isotópica del oxígeno presente en el

carbonato de calcio del caparazón de microfósiles

planctónicos y por lo tanto, pudo conocer la

temperatura del agua de mar hasta unos 400 mil años

atrás.

Hace unos años, un

grupo franco-ruso pudo identificar la composición

atmosférica durante los períodos de expansión y

retroceso de los glaciales en un testigo de hielo

antártico en las cercanías de la base Vostok. Este

testigo, que medía unos 2000 metros de largo, brindó

información que se remonta a los últimos 160 000

años. Investigaciones similares se realizaron en

Groenlandia.

Los primeros resultados

indican fluctuaciones de temperaturas de hasta 10

grados. En 1997, el equipo de investigadores anunció

los nuevos resultados obtenidos al estudiar los

testigos de hielo de la base Vostok, que extendieron

la información paleoclimática a más de 400 000 años

atrás. En el gráfico publicado por estos científicos

se observan claramente los ciclos de 23 000, 41 000

y 100 000 años, que corresponden a cuatro ciclos

glaciales.

Ciclos de

actividad solar

Las manchas solares son

zonas oscuras sobre la superficie del Sol, cuyos

tamaños pueden superar varias veces al de la Tierra.

En 1843 Heinrich

Schwabe, un aficionado a la astronomía, publicó un

informe sobre sus observaciones de las manchas

solares entre 1826 y 1843. Schwabe advirtió que el

número de manchas registradas no era, ni siquiera en

promedio, constante a lo largo del tiempo, sino que

aumentaba y disminuía de una manera cíclica, siendo

máximo aproximadamente cada once años.

En dos publicaciones

aparecidas en 1887 y 1889, el astrónomo alemán

Gustav Spoerer llamó la atención sobre un período de

70 años, que finalizó aproximadamente en 1716, en el

cual hubo una interrupción de los ciclos de manchas

solares.

En 1894, Walter Maunder,

superintendente de la División Solar del

Observatorio Real de Greenwich, realizó una paciente

búsqueda de antiguos registros astronómicos que le

permitieron confirmar la conclusión a la que había

llegado Spoerer. En reconocimiento al esfuerzo que

realizó Maunder durante toda su vida por establecer

la realidad del período de déficit de manchas

solares, a éste se lo conoce actualmente como el

Mínimo de Maunder. Se estima que durante este

período, conocido también como la Pequeña Edad de

Hielo, las temperaturas eran unos 0,5 grados menores

que el promedio en los últimos tres siglos.

Este, y otros estudios

más recientes, indican que la energía irradiada por

el Sol, y por lo tanto la temperatura de la

superficie terrestre, se intensifica en los períodos

de máxima actividad, manifestada por la aparición de

una mayor cantidad de mancas solares.

Factores no

astronómicos

Las variaciones

climáticas están determinadas, además de los

factores astronómicos, por fluctuaciones de la

concentración en el aire de gases responsables del

efecto invernadero, la actividad volcánica, cambios

en las corrientes oceánicas y en la configuración de

los continentes.

Estos cambios de los

climas produjeron modificaciones en las poblaciones

animales y vegetales, a través de la extinción,

adaptación y migración de especies. En el estudio de

estas modificaciones se basan los métodos biológicos

de estimación de las condiciones climáticas y

ambientales del pasado.

LECTURAS SUGERIDAS

H. J. DE BLIJ AND PETER

O. MULLER. Physical Geography of the Global

Environment. John Wiley and Sons, Inc, 1993, páginas

442 a 471.

Wallace Broecker y

George Denton. ¿Qué mecanismos gobierna los ciclos

glaciales? Investigación y Ciencia, número 162,

marzo de 1990, páginas 49 a 57.

Curt Covey. Órbita

terrestre y períodos glaciales. Investigación y

Ciencia, número 91, abril de 1984, páginas 30 a 39.

John Eddy. The Maunder

Minimum. Science, volumen 192, número 4245, 18 de

junio de 1976, páginas 1189 a 1202.

Peter Foukal. The

Variable Sun. Scientific American, volumen 262,

número 2, febrero de 1990, páginas 26 a 33.

Richard Houghton y

George Woodwell. Cambio climático global.

Investigación y Ciencia, número 153, junio de 1989,

páginas 8 a 17.

H. H. Read y Janet

Watson. Introducción a la Geología. Editorial

Alhambra, 1973, España.

Humberto Ricciardi.

Cambio Global. Academia Nacional de Geografía.

Publicación especial Nº 10. Buenos Aires, 1995.

George Woodwell. La

cuestión del dióxido de carbono. Investigación y

Ciencia, número 18, marzo de 1978, páginas 16 a 26.

De donde Venían estos

Animales.

Autor:

Ricardo Pasquali. Universidad CAECE. Publicado en

Paleolatina (www.paleolatina.com.ar).

Imágenes ilustrativas del archivo de PaleoArgentina Web.

En la

década de 1950, el paleontólogo norteamericano George

Gaylord Simpson fue el primero en señalar que la

historia de los mamíferos sudamericanos mostraba

episodios más claros que los otros continentes.

Simpson

reconoció que estos episodios eran comparativamente

pocos, pero claramente diferenciados. En todos los casos

estos episodios fueron marcados por la inmigración de

grupos que influenciaron muy trascendentalmente su

historia.

Para este

investigador hubo tres acontecimientos inmigratorios

fácilmente reconocibles que denominó estratos

faunísticos. Los tres estratos faunísticos fueron

denominados por Simpson el de los viejos inmigrantes, el

de los viejos saltadores de islas y finalmente el de los

últimos saltadores de islas y últimos inmigrantes.

Simpson

postulaba que a la llegada de los viejos inmigrantes,

durante el Paleoceno temprano, el continente

sudamericano estaba desprovisto de mamíferos. Sin

embargo, el hallazgo de mamíferos cretácicos demostró

que ese postulado no era correcto. Sudamérica tuvo

representantes nativos derivados de grupos pangeicos,

con algunos sobrevivientes en el Paleoceno más temprano.

Entre esos raros sobrevivientes se encuentra un grupo de

monotremas emparentados con los ornitorrincos, que es

originario e inmigrante de Australia, y un mamífero

primitivo perteneciente a un grupo, el de los

gondwanaterios, que sería hermano de los

multituberculados que vivieron en el supercontinente de

Laurasia.

|

Los viejos inmigrantes llegaron a América del

Sur a comienzos del Paleoceno, momento en que

quedó convertida en un continente isla y se

inició su más severo aislamiento. A pesar de

este aislamiento, hay evidencias que sugieren

que hasta hace unos 35 millones de años había

cierta conexión archipielágica con Antártida. |

Entre los

viejos inmigrantes provenientes de Laurasia estaban los

marsupiales. Estos mamíferos no placentarios

posiblemente pasaron de América del Norte a Sudamérica a

través de una cadena transitoria de islas que apareció

en el Caribe a fines del Cretácico. A través de la

Antártida, los marsupiales habrían llegado a Australia

donde adquirieron una extraordinaria diversidad.

Otros

grupos de viejos inmigrantes laurásicos eran los

condilartros, unos ungulados primitivos cercanos a los

ancestros de todos los demás ungulados; los leptícidos,

un primitivo grupo de mamíferos parecidos a las

musarañas; y los pantodontos, ungulados de clasificación

no del todo clara.

Los

edentados, representados actualmente por los armadillos,

los osos hormiguero y mielero y los perezosos, también

formaban parte de los viejos inmigrantes y su lugar de

origen parece haber sido una de las masas continentales

de Gondwana distinta a la que formaría Sudamérica.

El

segundo estrato faunístico a que hacía referencia

Simpson es el de los viejos saltadores de islas, que

termina con el mayor aislamiento del continente

sudamericano. Estaba integrado por roedores y primates

provenientes de África a través de una ruta de azar.

Estos inmigrantes llegaron a Sudamérica a fines del

Eoceno y principios del Oligoceno, pasando de isla en

isla en balsas naturales, como camalotes, ramas y

troncos de árboles arrastrados por las corrientes

marinas a través del Atlántico Sur.

|

La conexión archipielágica con el Caribe que se

estableció hace unos 18 millones de años,

durante el Mioceno temprano, quedó evidenciada

por el hallazgo de un perezoso terrestre en

Cuba. Este animal provenía de América del Sur y

pertenecía al grupo de los edentados

megaloníquidos.

La presencia de una nueva conexión

archipielágica dio comienzo diez millones de

años más tarde a un intercambio faunístico

americano, cuyos protagonistas fueron los

integrantes del tercer estrato faunístico de

Simpson, los nuevos saltadores de islas. A

Sudamérica ingresaron mapaches norteamericanos

–los primeros carnívoros placentarios que tuvo

Sudamérica– y emigraron perezosos terrestres.

|

Muy

lentamente y por acción de la deriva continental, la

distancia entre ambas Américas se acortaba algunos

centímetros cada año. Finalmente, en el Plioceno se

producía la unión de esas dos masas continentales a

través del istmo de Panamá, dando origen a América como

un continente único y al llamado Gran Intercambio

Faunístico Americano.

Los

registros de mamíferos más antiguos del Gran Intercambio

Faunístico Americano provienen de sedimentos depositados

hace unos tres millones de años. A Sudamérica ingresaron

en forma masiva mamíferos, como mastodontes y caballos,

que no dejaron descendencia, y pecaríes, tapires,

camélidos, ciervos, conejos, ratones, ardillas, cánidos

y félidos emparentados con formas actuales. Para América

del Norte emigraron principalmente edentados.

Fue el

sabio argentino Florentino Ameghino quien realizó la

primera descripción con detalles este proceso de

intercambio faunístico, en su sinopsis de 1910 de

Geología, Paleogeografía, Paleontología, Antropología de

la República Argentina.

Ciencia y Fraude: El Hombre

de Miramar.

Por Eduardo

Tonni, Ricardo Pasquali y Mariano Bond. Facultad de

Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de

La Plata - Universidad Tecnológica Nacional. Fragmento

del articulo publicado en la revista Ciencia Hoy, Mayo

2001. Imágenes

ilustrativas del archivo de PaleoArgentina Web.

No mucho

tiempo después que se comenzaran las investigaciones

paleontropologicas en África, se comenzaron a encontrar

antiguos restos humanos en los alrededores de Miramar,

en el sur de la provincia de Buenos Aires. El autor de

esos hallazgos era un inmigrante genovés radicado en

Necochea llamado Lorenzo Parodi. En septiembre de 1912,

las autoridades de la universidad de La Plata

preguntaron a Luis María Torres, profesor de esa casa,

si durante las vacaciones convenía realizar tareas de

campo. Este contestó afirmativamente e indicó que, por

la posibilidad de lograr ricas y numerosas colecciones

antropológicas y observaciones estratigráficas, sería

oportuno hacerlo en Miramar, Monte Hermoso y Valcheta.

Con Torres colaboraba el jefe de paleontología del Museo

Nacional de Buenos Aires (actual Museo Argentino de

Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia), Carlos

Ameghino, hermano de Florentino e interesado en

continuar los trabajos de este sobre la antigüedad del

hombre en la Argentina.

Las

labores de campo tuvieron lugar en Miramar en el verano

de 1912-1913. Contaron con el apoyo de Ángel Gallardo,

desde hacía poco director del Museo Nacional. Gallardo y

Ameghino contrataron a Parodi para que reiniciara

trabajos de exploración de la costa atlántica, que ya

había realizado para F. Ameghino y que habían arrojado

varios descubrimientos. Le ofrecieron un sueldo mensual

de 200 pesos moneda nacional, el 70% del de los

encargados de las colecciones de entomología, botánica y

arqueología del museo de Buenos Aires. En 1914, por

invitación de Torres y C. Ameghino, una comisión

científica viajó a Miramar para inspeccionar los sitios

donde Parodi había hecho sus descubrimientos. La

integraban Santiago Roth, jefe de paleontología del

museo de La Plata y director de geología y minas de la

provincia; Lutz Witte, geólogo de la dirección de

geología y minas; Walter Schiller, jefe de mineralogía

de dicho museo, y colaborador de la dirección nacional

de minas y geología, y Moisés Kantor, jefe de geología

del mismo museo.

La

comisión debía ocuparse de dos cuestiones: (a)

determinar si los objetos encontrados lo fueron en

posición de yacimiento primario, es decir, si habían

sido cubiertos en el tiempo en que se depositaron las

respectivas capas, o si existía alguna razón para pensar

que hubiesen sido enterrados en tiempos posteriores a la

formación de los depósitos; (b) establecer la posición

estratigráfica de las capas en las que se hallaron los

objetos. El primer sitio que inspeccionó se encontraba a

unos 5km al nordeste de Miramar, en dirección a Mar del

Plata, en la barranca costera; allí halló varios

artefactos líticos, entre ellos una bola de boleadora y

un cuchillo de sílex. Las piezas indicaron que el hombre

habitaba el sur de la provincia de Buenos Aires desde,

por lo menos, dos millones de años atrás. Los expertos

concluyeron que no había motivo para suponer que [los

objetos hallados] hubiesen sido enterrados [...] en

tiempo posterior a la formación de la capa; que se

encontraban en posición primaria y que por lo tanto

deben considerarse como objetos de la industria humana,

contemporáneos al piso geológico en que se hallaron

depositados.

En 1918

C. Ameghino publicó un artículo en la revista Physis en

el que planteó algunas dudas. Expresó que Parodi había

descubierto los yacimientos y asimismo hallado todas las

piezas. Se refirió a un nuevo yacimiento encontrado en

1917, en las proximidades de punta Hermengo, con una

antigüedad de entre quinientos mil y algo más de 1,8

millones de años. Los materiales que contenía estaban en

sus estratos superiores, de hace entre 8000 y 130.000

años. Entre los objetos, en su mayoría de hueso, había

bolas de boleadora muy toscas pero semejantes a más

recientes de piedra, con un surco medio para sujetarles

tientos. También había unos “cuchillos” (raederas) de

piedra cuarcita semejantes a los pampeanos de hace unos

1400 años, sumamente frecuentes en yacimientos de

superficie en los médanos de la costa atlántica. En un

área que luego se conocería en la literatura como

barranca Parodi, un sector de los acantilados costeros

ubicado unos 4,5km al norte de la desembocadura del

arroyo Durazno, en el éjido urbano de Miramar, se

encontró un famoso fémur de mamífero extinto (de un

toxodonte) con un proyectil de piedra incrustado.

Varios

detalles condujeron a la sospecha de fraude. Milcíades

Vignati, en “Descripción de los molares humanos fósiles

de Miramar”, artículo publicado en 1941 en la revista

del museo de La Plata (nueva serie, 1, 8:271-358)

señaló: En general no se han encontrado esquirlas

provenientes de talla, ni tampoco núcleos [...] Sin

embargo ha sido relativamente frecuente hallar

percutores. Se podría pensar que alguien se tomó la

precaución de enterrar, no todos los restos de un

taller, tan frecuentes en superficie, sino solo piezas

que, por su volumen, podían ser fácilmente encontradas.

Vignati también observó que junto a piezas monofaciales

de cuarcita se encontraron objetos (como bolas de

boleadoras) trabajados a la martellina hasta llegar a

[estar] finamente pulidos. Tales bolas de boleadoras,

acotó, no se diferencian de las que usaron los indígenas

y gauchos de las llanuras argentinas. Los instrumentos

de hueso hallados en el lugar consistían en fragmentos

con un extremo pulido. A pesar de ello, Vignati sostuvo

que los testimonios de los hombres de ciencia que

presenciaron la extracción de los objetos excluyen toda

duda.

Sin

embargo, el geólogo Guido Bonarelli, que también visitó

el área, dijo que esos objetos no están en posición

primaria, como además de otras razones lo prueba la

igualdad de esa industria con la que se encuentra en los

paraderos superficiales de la misma región (Physis,

4:339, 1918). Agregó que piezas extraídas en su

presencia acusaban con la mayor evidencia, haber sido

incrustados en dicho terreno, forzándolas en agujeros

previamente preparados (Physis, 7:277-398, 1924). Uno de

los mayores críticos de las teorías de F. Ameghino sobre

la antigüedad del hombre en la Argentina y, por lo

tanto, también de la difusión de estas ideas que

realizaba su hermano Carlos, fue el sacerdote José María

Blanco. En un artículo publicado en Estudios (“Las bolas

de Parodi, ¿serán bolas?”, 22:31-35, 1921), calificó a

los hallazgos de farsa y mistificación, y exigió que la

comunidad científica tomara posición en el asunto. Al

poco tiempo, el arqueólogo sueco Eric Boman, encargado

de la colección de arqueología en el Museo Nacional,

publicó en la Revista Chilena de Historia y Geografía el

trabajo “Los vestigios de industria humana encontrados

en Miramar y atribuidos a la época terciaria”

(39:330-352, 1921), en el que criticó los hallazgos de

industria humana realizados a partir de 1913 en los

estratos terciarios de Miramar. Boman relató un episodio

que le había contado Bonarelli, sucedido cuando este

examinaba las barrancas de Miramar acompañado por

Parodi. Habían encontrado un sílex cuyo extremo

posterior afloraba en la pared de la barranca. Bonarelli

se puso a excavar la pieza con las manos y advirtió que

estaba rota por el medio, con la fractura completamente

fresca. Poco tiempo después viajó Parodi a Buenos Aires

y Boman lo interrogó sobre el asunto delante de C.

Ameghino. Explicó que, en efecto, había encontrado el

sílex muy saliente de la barranca y que lo hizo entrar

más, con un golpe, pues temía que alguna marejada fuerte

lo desprendiera del lugar donde estaba incrustado. Otro

geólogo, Moisés Kantor, firmante del acta que convalidó

los hallazgos, cambió de parecer y manifestó hoy tengo

mis dudas al respecto.

|

En la nota

publicada en Chile, Boman escribió: No tengo ningún motivo

personal para dudar de la honestidad de Parodi pero,

generalmente hablando, la intervención en descubrimientos de

esta clase de una persona de sus condiciones, a la que es

imposible que guíen intereses científicos, sino solamente

los intereses pecuniarios y la conservación del empleo, no

puede sino infundir sospechas de una superchería posible. En

cuanto a la cuestión de dónde se podía conseguir los objetos

[...], es este un problema de fácil solución: a una legua de

los hallazgos existe un “paradero” de indios, superficial y

a toda vista relativamente moderno –tal vez de cuatro o

cinco siglos de edad– donde abundan objetos idénticos a los

encontrados.

|

Sin

embargo, ciertos estudiosos, como Joaquín Frenguelli,

aceptaron desde los comienzos la veracidad de los

hallazgos, aun reconociendo determinados hechos que

parecían apuntar en el sentido contrario, como las bolas

de boleadoras pulidas y con surco ecuatorial, que

parecían haber sido talladas mediante un recurso que, en

Europa, recién aplicaron más ampliamente los neolíticos.

En el

acta de constatación que levantó y firmó la mencionada

comisión constituida por Kantor, Roth, Witte y Schiller

–invitada al sitio de Miramar por C. Ameghino y Torres–,

también se pueden encontrar algunas pistas. Sobre el