|

Fósiles del Paleoceno

de Argentina:

Este

Periodo/Epoca comprende entre 65 a 56 millones de años atrás, el cual se

encuentra dividido en cuatro edades (reconocido por los Paleontólogos

como Edad Mamífero).

Vista general del sitio Punta

Peligro en Chubut. rico en material paleontológico del Paleoceno.

|

|

La

edad "Tiupampense" abarca un lapso entre 64,5 a 63

millones de años. La edad "Peligrense" tendría una antigüedad

estimada entre 62,5 a 61,1 millones de años, cuyos sedimentos se

encuentran principalmente en el Golfo de San Jorge en la Provincia

de Chubut, Argentina. La edad "Itaboreiense" tiene una

antigüedad de 59 a 57,5 millones de años. Por ultimo se reconoce

la edad "Riochiquense", cuyos sedimentos fueron

depositados entre 57 y 55,5 millones de años atrás y se reconocen

en Rió Chico en la Provincia patagonica de de Chubut, donde se

descubrieron numerosas especies de mamíferos, sobre todo del tipo

ungulado. Un fenómeno geológico muy

importante durante este periodo fue el aislamiento del

continente Sudamericano, el mismo estaría separado del resto

de las masas continentales durante 55 millones de años, lo

que provoco la evolución de formas únicas entre los

vertebrados, los cuales no son registrados en otras partes

del mundo, convirtiéndose en formas únicas. Durante el

Paleoceno las condiciones ambientales habrían sido muy

favorables, con un clima cálido y abundantes

precipitaciones, pero con una ligera estacionalidad

climática.

Hay

evidencias deque la vegetación era abundante, con bosques

subtropicales y extensas sabanas. El territorio era de suave

pendiente, en numerosos cuerpos de aguas someras que podrían

representar lagunas o estuarios del mar. La cordillera de los Andes,

si bien comenzaba a insinuarse, constituía una barrera contra los

vientos fuertes húmedos del Pacifico.

|

|

En Patagonia el clima era cálido

subtropical. El paisaje

estaba dominado por bosques muy extensos donde las

principales plantas de los periodos anteriores estaban muy

diversificadas y recién aparecidas Angiospermas comenzaban a

abrirse paso. <<<

Principales sitios

fosilíferos de Argentina. |

Conflicto antarcticus.

Tambussi, C. et al. 2019.

|

.jpg) |

.jpg) |

.jpg) |

| Vista del

cráneo y pico articulado de

Conflicto

antarcticus, del Paleoceno temprano. |

Restos

fósiles varios de

Conflicto

antarcticus, hallado en la Antártica Argentina. |

Reconstrucción en vida. Por H. Santiago Druetta. |

Científicos

estudiaron un fósil antártico que permite conjeturar que este tipo

de boca apareció evolutivamente temprano en las aves Anseriformes. En el año

2007, investigadores del Instituto Antártico Argentino encontraron

en la isla Marambio, al Noreste de la Península Antártica, el

esqueleto casi completo de una nueva especie de ave que vivió hace

65 millones de años durante el Paleógeno Temprano. Luego de varios

años de preparación y estudio del fósil, el hallazgo

fue presentado en Zoological Journal of the Linnean Society.

El estudio determinó que el fósil analizado pertenece a un nuevo

género y especie basal de Anseriformes (patos, cisnes y gansos) de

una familia aún indeterminada. Se lo denominó Conflicto

antarcticus en virtud de la conflictiva posición filogenética,

debido a que sus características son diferentes a las de otras aves

conocidas. Los

Anseriformes actualmente habitan ambientes acuáticos y se considera

que la explotación de los cuerpos de agua continentales proporcionó

la base para la formidable diversificación de este grupo. A

diferencia de la mayoría de las Neoaves acuáticas que son carnívoras-como los macaes y los somormujos, los anseriformes se alimentan de

plantas o pequeños invertebrados acuáticos. Para ello cuentan con

unas laminillas en el pico que les permite filtrar su alimento. Al analizar

este esqueleto fósil, los científicos pudieron determinar que

Conflicto antarcticus, a juzgar por la forma y las proporciones

de los huesos pectorales y del ala, sin dudas tenía capacidad de

volar. Aunque no se encontraron los tarsometatarsos ni las falanges

(huesos del miembro posterior), los restos óseos que se conservaron

de estas extremidades muestran que tenía patas alargadas. Sin

embargo, aunque pertenece al grupo de los Anseriformes, su

apariencia no concuerda con la de los patos o gansos. Conflicto

antarcticus tenía un cuerpo grácil y estilizado, con miembros

alargados, como se observa en los flamencos, pero poseía un cráneo

similar al de un pato, aunque con un pico más delgado. Conflicto antarcticus, al estar representado por un material tan completo y

bien preservado es posiblemente el más importante registro de un ave

no marina del Paleoceno del hemisferio sur. Según

evidencias sedimentológicas y de otros fósiles, Conflicto

antarcticus habría habitado un ambiente cálido y húmedo que se

caracterizaba por bosques templados donde la temperatura media anual

terrestre osciló entre 9 y 15°C.

Monotrematum

sudamericanum. Pascual,

1992.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Ornitorrinco del Paleoceno de Australia. Copia de la

colección del Museo de Miramar. |

Molar de

Monotrematum, procedente de Patagonia. (*) |

Reconstrucción

de Monotrematum. (*) |

Mamífero

Monotrema.

Es el primer mamífero monotrema hallado fuera de

Oceanía. El diente fue descubierto en 1992 por un equipo de

investigadores del Museo de La Plata dirigidos por el Dr.

Rosendo Pascual, en la localidad de Punta Peligro, Provincia de

Chubut, Argentina. Su antigüedad es de 62 millones de años. Con

respecto a su apariencia, suponemos que era semejante al

ornitorrinco Australiano, debido a que no se han hallado restos

más significativo, y por ello no podemos hacer una reconstrucción

fidedigna. Hay una explicación geológica a la presencia de

un mamífero tan primitivo en la patagonia Argentina. Durante el

Cretácico tardío el "Monotrematum sudamericanum"

emigro desde Australia a Sudamérica por medio del continente

Antártico, debido a su proximidad y un

clima relativamente templado. Las coronas molares son a juicio de

Pascual demasiado parecidas a las de Obdurodon sp.,

compuestas por dos lóbulos en forma de V. No obstante la diferencia

de tiempo en la que vivieron uno y otro género, y el mayor tamaño de

los fósiles sudamericanos (casi el doble que los australianos) y el

período en que vivieron (los obdurodon corresponden

principalmente al oligoceno y mioceno) hace que fueran clasificados

en géneros distintos desde que se descubrieron. El hallazgo fósil

consiste en dos dientes de la mandíbula inferior y otro de la

superior, pertenecientes a un animal próximo al actual ornitorrinco.

Escribania chubutensis. Bonaparte, Van Valen &

Kramarz, 1993

|

|

|

|

|

Fragmento mandibular de

Escribania chubutensis. (*) |

|

Aspecto de

Escribania chubutensis. (*) |

Mamífero Placentario.

Fue un mamífero placentario Didolodontidae,

cuyos principales hallazgos provienen de las localidades de

Argentina, fundamentalmente en la Patagonia, y de Brasil. Fue otro

mamífero "notoungulado o ungulado sudamericano" de 60 centímetros de

largo aproximadamente, aunque la ausencia de fósiles hace difícil

tener datos precisos. Su estructura craneana y dentaria recuerda a

los roedores, y su aspecto abra sido similar a estos. Era ramoneador

y corría por las malezas de los bosques, alimentándose de hojas y de

arbustos de escasa altura. Es posible que Escribania

chubutensis fue el antecesor de los grandes mamíferos que

evolucionaron durante el final de la Era Terciaria. Algunos

investigadores los consideran como ancestros de los litopternos , se

los ha clasificado entre los primeros notoungulados, aunque otros

los definen como pertenecientes todavía al grupo parafiletico de los

condilartros.

Sudamerica ameghinoi.

Scillato-Yané, G.J. & Pascual.

1884.

|

|

|

|

Fragmento

mandibular de Sudamerica ameghinoi. (*) |

Sudamerica ameghinoi.

La falta de fósiles mas completos generan dudas sobre su

fisonomía.(*) |

Mamífero

monotrema. Los grupos de marsupiales y “ungulados” nativos del Terciario

sudamericano han aportado ejemplos de adquisición y convergencia de

nuevos caracteres en aislamiento geográfico. Pensábamos que el

hallazgo de fósiles más completos de Sudamerica ameghinoi

podría

desentrañar las relaciones filogenéticas de dicho taxón, así como

sobre muchos otros aspectos relativos a la teoría evolutiva, como la

que habían ofrecido ya los mamíferos fósiles sudamericanos.

El Paleontólogo

Rosendo Pascual se dedicó casi exclusivamente al estudio de los

mamíferos del Terciario y del Mesozoico. Junto con otros

paleontólogos del Museo de La Plata describió los restos de un

primitivo mamífero del Paleoceno denominado Sudamerica

ameghinoi, que formaba parte del primer grupo conocido de

mamíferos derivado de antepasados originarios de Pangea, el

supercontinente que existió en el Triásico, que incluyó todas las

tierras emergidas de la época, entre las que se encontraba Gondwana,

el supercontinente que contenía la actual América del Sur a mediados

del Mesozoico. En los mismos sedimentos en los que se descubrió a

Sudamerica apareció también un único molar del primer

ornitorrinco hallado fuera de Oceanía, al que Pascual bautizó como

Monotrematum sudamericanum, el monotrema sudamericano.

El

espécimen tipo de Sudamerica ameghinoi fue

descubierto en

Punta Peligro,

Argentina en depósitos que datan de principios del

período Paleoceno. En 1999, se halló una mandíbula

inferior (dentario)

casi completa. El género y la especies fueron

nombrados por Scillato-Yané y R. Pascual en 1984. El

género es también conocido por el sinónimo menor

Sudamericana. La posición de los gondwanaterios

dentro de la clase Mammalia aún no es clara.

Epidolops ameghinoi.

Paula Couto 1952.

|

|

|

|

|

Cráneo de Epidolops ameghinoi,

recuperado recientemente en Brasil.

(*) |

Rama mandibular de Epidolops ameghinoi

(*) |

Posible aspecto de Epidolops. (*) |

Mamífero

Marsupial.

Es un género extintos de la subfamilia de los

Marsupiales. Los representantes de la familia Polydolopidae, al cual

pertenece Polydolops, son marsupiales paleógenos

hallados en la Provincia del Chubut (Argentina), Chile Central y la

Península Antártica. Están representados en el registro fósil

principalmente por restos dentarios, cráneos y mandíbulas. En cuanto

a las características paleobiológicas, la masa corporal de los

polidolópidos oscilaría entre los 60g y los 3,5kg y debieron tener

una dieta variada, principalmente frugívora, aunque pudiendo

alimentarse también de frutos duros y semillas, o incluso de

insectos. Por último, la extinción de los polidolópidos debió estar

relacionada a los cambios climáticos acaecidos para fines del Eoceno

y comienzo del Oligoceno, período durante el cual el sur de América

del Sur y la Antártida sufrieron una fuerte disminución en la

temperatura así como también una progresiva desertificación.

Peligrotherium

tropicalis.

Bonaparte, Van Valen & Kramartz, 1993.

|

|

|

|

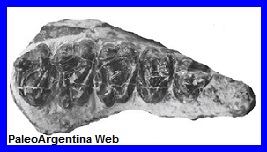

Molares de Peligrotherium

(*). |

Posible aspecto de Peligrotherium

(*). |

Mamífero

Driolestoideo.

Es un género extinto de mamífero driolestoideo que vivió en el

período Paleoceno superior en lo que ahora es Sudamérica, hace unos

60 millones de años. Sus restos

fósiles aparecieron en la Formación Salamanca, en la localidad de

Punta Peligro, en la Provincia de Chubut, en la Patagonia,

Argentina, como un superviviente de una radiación Mesozoico -Gondwana,

cuyos antecesores vivieron durante el Cretácico junto a los

dinosaurios, logrando sobrevivir hasta el Terciario.

Peligrotherium fue diagnosticado inicialmente como un

mamífero placentario (Peligrotheriidae, Condylarthra? Bonaparte, Van

Valen y Kramartz, 1993), sobre la base de características inferiores

molariformes y la fórmula dental. Este orden

extinto de mamíferos;

mayoría de los miembros

son conocidos desde el

Jurásico hasta

Paleógeno. Se ha sugerido

que estos mamíferos

son o bien los

posibles antepasados de

los mamíferos terios

o una rama

de la misma línea

evolutiva. También se cree

que desarrolló

una mandíbula

completamente mamíferos

y también tenía los tres

huesecillos del oído medio.

Aparte de eso, no

se sabe mucho acerca de

ellos, esto se debe a que

sus fósiles se componen

en su mayoría de

la mandíbula y el diente

permanente. Habría sido del tamaño de un

zorro y estado bien adaptado a machacar con sus dientes los

alimentos vegetales que constituían la base de su dieta. En suma,

ciertos driolestoideos, gondwanaterios y ornitorrincos pudieron

sobrevivir a la gran extinción de fines del Cretácico. Su hallazgo

en la Patagonia argentina abrió una nueva perspectiva sobre la vida

de los mamíferos antes de la extinción de los dinosaurios, y

convirtió a Sudamérica, hasta donde hoy se sabe, en el único lugar

donde pequeños mamíferos mesozoicos sobrevivieron a la masiva

extinción de hace 65 millones de años.

|

|

|

|

|

Cráneo de

Eoastrapostylops riolorense,

del Paleoceno de Tucumán. Copia del Museo

Punta Hermengo de Miramar. |

Vista del

cráneo y mandíbula de

Eoastrapostylops riolorense.

Copia del Museo Punta Hermengo de Miramar. |

Posible

aspecto del primitivo

meridiungulado

Eoastrapostylops riolorense. (*). |

Mamífero

meridiungulado.

Fue un mamífero herbívoro extinto que pertenece al meridiungulados

sudamericanos. Vivió en el Paleoceno Superior (hace aproximadamente

59-56 millones de años) y sus restos fósiles fueron encontrados en

el Norte de Argentina. Este animal debe haber sido pequeño. Su

cráneo tenía solo 9 centímetros de largo y la longitud total

probablemente excedía solo medio metro. Eoastrapostylops

tenía un hocico corto; Los caninos, aunque bien desarrollados, aún

no se habían transformado en grandes colmillos, y los huesos nasales

no se habían retrasado (esto indica la ausencia de una probóscide,

típica de formas posteriores). Los dientes de Eoastrapostylops

recuerdan los de animales que vivieron en períodos posteriores,

como Trigonostylops.

Eoastrapostylops riolorense

se describió por primera vez en 1981, a partir de fósiles

encontrados en la formación Río Loro, en la

Reserva natural Aguas Chiquitas,

de la Provincia de Tucumán en Argentina. Los autores de la

descripción identificaron de inmediato las características de un

astrapoterio primitivo en fósiles, y establecieron así la familia

Eoastrapostylopidae.

Investigaciones más recientes han puesto de manifiesto notables

similitudes entre la región auditiva de Eoastrapostylops

y la de los condíricos arcaicos y los litópteros, mientras que las

estructuras de la oreja no son en absoluto similares a los

astrapoterios posteriores como Trigonostylops y

Astraponotus. Estas investigaciones indicarían, por lo

tanto, que Eoastrapostylops era un representante basal

de meridiungulados, diferenciados antes de la separación entre

astrapoterios, piroterios y notoungulados.

Victorlemoinea

labyrinthica.

Ameghino, 1901

|

|

|

|

Fragmento

mandibular. (*) |

Posible

aspecto de Victorlemoinea. Por MarMag.2025. |

Lipoterma. Genero

primitivo de la familia Macraucheniidae, emparentado notablemente

con el genero Macrauchenia, típico del Pleistoceno (ver), los cuales

pertenecen a un orden totalmente desaparecido y sin representantes

actuales, el de los Meridiungulados Lipoterma. Eran animales

terrestres, provistos de una pequeña pero notable prosbosis o

trompa, que según la fosa elíptica que presentan sus cráneos,

podemos decir que el largo de la misma era muy importante, pero no

tanto como la de un elefante actual. Algunos Paleontólogos piensan

que que la trompa no solo era utilizada con fines de alimentación,

sino para poder respirar cuando se metían a pantanos o espejos de

agua con mucha profundidad o al menos que superara su talla. Si bien

sus restos fósiles son algo escasos, su tamaño era similar al de

un guanaco, lo que lo convertiría en un mamífero muy evolucionado

para esta época. Se conocen algunos huesos largos en muy malas

condiciones de preservación, pero aportan mucha información,

sugiriendo que se trataban de animales corredores, ya que se respeta

la proporción del fémur y de la tibia. Alimentación

exclusivamente herbívora, cuyos vegetales colectaba a orillas de

los bañados en épocas de sequía, debido a que en el Paleoceno las

condiciones climáticas sufren importantes cambios, al igual que el

faunistico. Sus restos proceden principalmente del Paleoceno

superior de la Provincia Argentina de Chubut. Actualmente hay

discrepancias sobre el origen y antigüedad de los fósiles tipo.

Dolichostylodon saltensis.

García López y Powell, 2008.

|

|

|

Fragmento de cráneo de

Dolichostylodon. (*) |

Posible aspecto de

Dolichostylodon. (*) |

Mamífero

Notoungulado.

La familia Oldfieldthomasiidae constituye un grupo de

notoungulados paleógenos de pequeña a mediana talla registrados

probablemente desde el Tiu-pampense, si bien este registro de la

localidad boliviana de Tiupampa está basado en un único molar

aislado cuya identificación es dudosa.

Su nombre genérico proviene del griego, y significa "de columna

larga", refiriéndose a la estructura vertebral del mismo; el

específico fue dado por haber sido hallado en la provincia de Salta.

Se trata de los resto fósiles (craneales, mandibulares y dentales)

de un mamífero notoungulado, typotherio oldfieldthomásido, que vivió

en la Edad Barraquense del Período (Cretácico Tardío). Su cráneo era

corto, con grandes órbitas oculares - lo que sugiere la posibilidad

de que tuviera buena visión y hábitos nocturnos y una dentadura braquiodonta. Fue hallado en estratos de la Fornación La Lumbrera, y

descrito por Daniel García y Jaime Powell.

Henricosbornia.

Ameghino, 1901.

|

|

|

|

Fragmento de maxilar con

molares de

Henricosbornia.

(*) |

Posible aspecto de

Henricosbornia.

(*) |

Mamífero

Notoungulado.

Es uno de los géneros extintos más antiguos de mamíferos

placentarios del orden Notoungulata, que vivió durante el

Paleoceno-Eoceno en Sudamérica. Incluye una única especie:

Henricosbornia waitehor, Simpson, 1935, hallada en Cañadón

Hondo, Provincia del Chubut Argentina.

Archaeogaia macachaae.

Zimicz et al,

2020.

|

|

|

|

|

Fragmento mandibular de Archaeogaia macachaae, imagen

de prensa. |

|

Posible

aspecto del ungulado primitivo salteño Archaeogaia

macachaae. (*). |

Mamífero

Notoungulado. Se trata de un

mamífero fósil de aproximadamente 62 millones de años de antigüedad,

muy pequeño del que se encontraron apenas tres dientes en un

fragmento de mandíbula. Fue un pequeño y activo herbívoro. Los

ungulados sudamericanos constituyen un caso de evolución en

aislamiento geográfico, entre ellos hubo animales de gran tamaño

aunque la mayoría eran pequeños. El

hallazgo es muy importante debido a que representa uno de los

registros más antiguos de notoungulados, el grupo más diverso de

ungulados nativos sudamericanos (un grupo de mamíferos que ya no

existen), y contribuye enormemente a la comprensión del origen y

diversificación de este grupo en nuestro continente. Este grupo de

mamíferos es clave en la disputa acerca del origen norteamericano o

africano de los mamíferos nativos sudamericanos. A la vez, pone de

manifiesto la importancia que el registro paleontológico salteño

tiene para la comprensión de la historia temprana en la evolución de

los mamíferos en América del Sur. Desde

lo geológico, es el segundo fósil registrado para esa unidad y para

esa edad en la provincia de Salta, y también tiene un impacto

bastante importante a nivel América del Sur porque para ese lapso de

tiempo son muy poquitos los registros de fósiles que hay, en

particular de este grupo. El fósil encontrado en el Parque Los

Cardones recibió el nombre de Archaeogaia macachaae, en

honor a Macacha Güemes, una de las mujeres más importantes de la

historia de nuestra independencia y de nuestra provincia en

particular.

Chiroptera ident.

|

|

|

|

|

Molares de los

murciélagos

hallados en Chubut, (*) |

Posible aspecto del cráneo

del Quiróptero del Paleoceno. (*) |

Reconstrucción

del Quiroptero hallado. (*) |

Mamífero Quiróptero.

Un equipo de

investigadores argentinos y norteamericanos descubrieron en

cercanías de la localidad chubutense de Paso del Sapo, restos

fosilizados de al menos 50 especies de mamíferos que habitaron la

Patagonia hace más de 50 millones de años, entre ellos, dos molares

de los murciélagos más antiguos. La importancia de este hallazgo es

que se trata de los restos de murciélagos más antiguos encontrados

en Sudamérica y uno de los más antiguos del mundo. Los molares de

estos mamíferos tienen una antigüedad de 50 millones de años. los

más antiguos provienen del Norte de América, Europa y Australia, con

aproximadamente 55 millones de años, de manera que los fósiles de

Laguna Fría, se hallan muy cercanos en antigüedad, ya que habitaron

la Patagonia durante el Eoceno Inferior - Paleoceno superior, hace

unos 52 millones de años y su dieta se basaba en la captura de

insectos.

Calyptocephalella sp.

Duméril & Bibron, 1841

|

|

|

|

| Restos

fósiles de una rana Calyptocephalella en una

egagropila de ave. Imagen Fundación Azara. |

Aspecto

actual de un esqueleto de Calyptocephalella,

semejante al hallado. (*). |

Aspecto de

una rana paleocena del genero Calyptocephalella (*). |

es un género de anfibio anuro perteneciente a

la familia Calyptocephalellidae. Es endémico de la región austral

de América del Sur. Está compuesto por algunas especies extintas que

vivieron desde el Cretácico superior hasta el Mioceno temprano en

la Patagonia Argentina, y una única especie viviente, la que habita

en el centro-sur de Chile. Este anfibio, previamente desconocido

para la ciencia, pertenece al género Calyptocephalella, género que

sobrevivió a la extinción del K-P, se volvió abundante a lo largo

del Cenozoico en Patagonia, y en la actualidad se lo puede encontrar

en territorio chileno. El fósil fue hallado en la localidad conocida

como Punta Peligro, sobre la costa atlántica de la provincia de

Chubut (Argentina), dentro de rocas sedimentarias que datan del

principio de la Era Cenozoica. Estas mismas rocas preservaron

abundantes mamíferos y cocodrilos de diversas especies, así como

otros grupos de vertebrados (tortugas, lagartos esfenodontes, entre

otros), evidenciando una gran diversidad faunística hoy extinta.

Hasta el momento no se registraron restos óseos de aves; sin

embargo, la forma, disposición y patrón de desgaste de los huesos

dentro de la bola fósil estudiada permitieron interpretarla como una

egagrópila producida por un ave de presa que habría habitado la

región en esa época. La egagrópila estudiada por este equipo

argentino representa la más antigua del continente sudamericano. Una

egagrópila es un bolo de restos no digeridos de alimentos (huesos,

pelos, cutículas de insectos, etc.) regurgitados en forma de pelota.

Estas estructuras son producidas por algunos grupos de vertebrados,

siendo las aves Strigiformes (lechuzas y búhos) sus principales y

más difundidos exponentes. El descubrimiento de egagrópilas fósiles

preservadas tridimensionalmente es algo poco común. En equipo de paleontólogos de CONICET en el Área de Paleontología de la Fundación Azara-Universidad

Maimónides (Paula Muzzopappa, Juan Pablo Garderes) y en el Museo

Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (Agustín

Martinelli) y de la Universidad de Louisville (Guillermo Rougier)

publicaron los resultados del estudio de una egagrópila fósil de 60

millones de años excepcionalmente preservada en tres dimensiones con

un esqueleto de rana en su interior.

Apesteguia et al. 2014.

|

|

| Cráneo

ilustrativo de Esfenodonte. |

Aspecto de un

Esfenodonte.

(*). |

Reptil,

Esfenodonte.

Los esfenodontos o rincocéfalos

son un orden de saurópsidos (reptiles), que

incluye un solo género actual, Sphenodon, con tres

especies, conocidas con el nombre común de tuátaras, limitadas a

Nueva Zelanda. A pesar de ello, se conocen numerosos géneros

extintos, ya que se trata de un linaje que se remonta al Mesozoico.

Eran carnívoros y su dieta consiste en insectos, caracoles,

lagartos, huevos y crías de aves. Existieron hace ya 200 millones de

años, a la par de los dinosaurios. En esas épocas habitaban el

supercontinente de Gondwana habiéndose distribuido, según parece,

desde el área que hoy corresponde a América del Sur pasando por la

Antártida hasta Australia. Al separarse de Australia por deriva

continental, Nueva Zelanda se convertiría en el único reducto actual

de Sphenodontidae, motivo por el cual se califica a estos animales

como fósiles vivientes. Entre los numerosos caracteres que se han

conservado sin modificar durante 200 millones de años se hallan dos

fosas temporales completas, un ojo pineal bien desarrollado (el

orificio pineal era muy patente en los primeros diápsidos) y las

vértebras de tipo anficelo con intercentros. Es el único reptil

actual cuyos machos carecen de hemipenes (órgano copulador), sino

que copulan a través de sus cloacas.

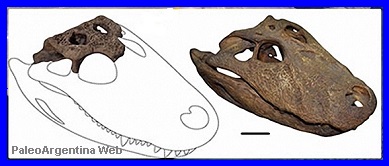

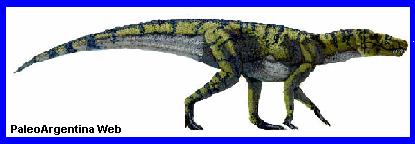

Lorosuchus nodosus. Pol y Powell, 2011.

|

|

|

|

Cráneo de Lorosuchus nodosus del

Paleoceno de Tucumán. Museo de Ciencias Naturales Miguel

Lillo. (*) |

Aspecto probable de Lorosuchus. (*) |

Reptil,

sebécido. Lorosuchus

es un género extinto de mesoeucrocodilio sebécido conocido de la

provincia de Tucumán en el noroeste de Argentina. Lorosuchus

es conocido a partir del holotipo PVL 6219, un cráneo casi

completo articulado hallado con la mandíbula inferior restos

fragmentarios del esqueleto. Fue recolectado en el extremo sur del

Alto de Medina, cerca del Lago El Cadillal en la Formación Río Loro,

que data de las edades del Tanetiano o Selandiano entre mediados a

finales del Paleoceno, hace entre 55.8 a 61.7 millones de años.

Lorosuchus se caracteriza por una combinación única de

características, incluyendo cinco autapomorfias como un borde narial

elevado y la presencia de una cresta sobre los márgenes

anteromediales de ambos premaxilares. filogenéticamente,

Lorosuchus es reconocido actualmente como el sebécido más

basal conocido. Lorosuchus fue nombrado por Diego Pol

y Jaime E. Powell en 2011 y la especie tipo es Lorosuchus

nodosus. El nombre del género se deriva de Loro en

referencia a la formación Río Loro e la cual se halló a

Lorosuchus, y suchus, es una forma latinizada

del término griego souchos, a su vez derivado del dios

egipcio Sobek. El nombre de la especie se debe a la ornamentación

particular de la superficie dorsal del cráneo, a cual se parece a la

del arcosauriforme basal Proterochampsa con el que no estaba

cercanamente relacionado.

Protocaiman

peligrensis. Bona et al.,

2018.

|

|

|

|

Fragmento

hallado

Protocaiman peligrensis,

y su ubicación anatómica. Prensa. |

Aspecto de

Protocaiman peligrensis. (*). |

Reptil, aligatórido.

Restos fósiles de un antepasado del yacaré que habitó

la Patagonia hace 65 millones de años fueron hallados por

investigadores argentinos en Chubut, al norte de Comodoro Rivadavia,

y estiman que habría duplicado el tamaño de un ejemplar actual. El

ejemplar fue bautizado con el nombre de Protocaiman

peligrensis, dado que los restos fósiles de su cráneo se

hallaron en Punta Peligro, un accidente geográfico sobre el Golfo

San Jorge situado entre Comodoro Rivadavia y Bahia Bustamante. Los

caimanes son uno de los principales grupos de cocodrilos que hoy

habitan los sistemas de agua dulce de América del Sur y Central.

Pero su historia evolutiva más temprana, que se desarrolló alrededor

de la extinción masiva que acabó con la gran mayoría de los

dinosaurios hace 65 millones de años, es poco conocida debido a que

se hallaron pocos fósiles que, además, suelen estar mal preservados

y muy fragmentados. Esta nueva especie representa uno de los fósiles

de caimaninos más antiguos conocidos. Este hallazgo permite una

revisión del árbol genealógico de los cocodrilos y propone por

primera vez que los caimanes habitaron América del Norte durante la

época de los dinosaurios e ingresaron a América del Sur en el

Cretácico (de 145 a 66 millones de años atrás), donde se dispersaron

y diversificaron.

Eocaiman

palaeocenicus.

Bona,

2008.

|

|

|

Cráneo y mandíbula de Eocaiman. (*) |

Posible aspecto de Eocaiman. (*) |

Reptil, aligatórido.

Eocaiman

Simpson

representa uno de los pocos taxones de aligatóridos caimaninos

conocidos del Paleógeno de América del Sur. Este género se encuentra

registrado con seguridad en Patagonia en el Eoceno tardío, con E.

cavernensis Simpson, y en el Mioceno Medio en el área de La

Venta, Colombia, con Eocaiman sp. Recientemente se dio a

conocer una nueva especie, Eocaiman palaeocenicus proveniente

de los niveles superiores de la Formación Salamanca (Paleoceno

Inferior), sobre la base de restos recuperados recientemente en la

zona costera de la provincia del Chubut, Argentina. Los

Alligatoridae están pobremente representados en el Paleógeno en

América del Sur y hasta el momento no han sido registrados en rocas

del Cretácico tardío en este continente. Son una familia de saurópsidos (reptiles) crocodilianos exclusivos de América. Los

ejemplares actuales son conocidos vulgarmente como aligatores

y caimanes, algunas especies del amazonas se llaman

yacarés. Incluye los géneros actuales Alligator,

Caiman, Melanosuchus y Paleosuchus,

así como numerosos géneros extintos. El régimen alimenticio de

Eocaiman cavernensis, dependía sobre todo de su edad; los

jóvenes comen preferentemente insectos y anfibios. A medida que van

creciendo su menú se va ampliando a peces, aves y mamíferos. En

regiones donde no hay grandes animales de presa acostumbran a

alimentarse de grandes caracoles.

Bretesuchus

bonapartei.

Gasparini et al., 1993.

|

|

|

|

|

Dientes de . Ilustrativo

(*). |

|

Aspecto de un Sebecidae.(*). |

Reptiles.

Es

un género extinto dentro de la familia Sebecidae. Sus fósiles se han

hallado en la formación Maíz Gordo del noroeste de Argentina y datan

de finales del Paleoceno. El premaxilar altamente curvado muestra

que este pertenecía al suborden Sebecosuchia, un grupo de

crocodilomorfos carnívoros terrestres mayormente sudamericanos

dotados de distintivos hocicos lateralmente comprimidos. Era un

superdepredador, con una longitud total aproximada de 4 metros.

Bretesuchus fue nombrado por Zulma Gasparini, Marta

Fernández y Jaime E. Powell en 1993 y la especie tipo es

Bretesuchus bonapartei. El nombre del género se refiere a la

localidad de "El Brete", donde se hallaron sus restos fósiles, y

suchus, la forma latinizada del griego souchos, un dios

egipcio con cabeza de cocodrilo. El nombre de la especie en en

homenaje de José Bonaparte.

Peligrochelys walshae.

Sterli

and de la Fuente 2013.

|

|

|

|

|

Cráneo de

meiolaniforme, semejante a Peligrochelys,

en el Museo de La Plata. |

|

Reconstrucción del aspecto de

meiolaniforme.

Por MarMag.2025. |

Reptil.

Se trata

de una tortuga terrestre con cuernos, anillos caudales y estuches

recubriendo la cola.

Peligrochelys walshae,

fue hallado en Punta Peligro, en la provincia de Chubut, en

afloramientos de la Formación Salamanca (Paleoceno). Representado

tanto por elementos craneanos como postcraneanos (parte del

esqueleto). Los meiolánidos (Meiolaniidae) son una familia extinta

de grandes tortugas. Inicialmente se pensaba que la familia era

originaria de Australia; sin embargo, debido al descubrimiento de

meiolaniformes sudamericanos, como Crossochelys del

Eoceno y Trapalcochelys del Cretácico Superior de

Argentina (de la misma edad que Patagoniaemys), se

cree que la familia apareció antes de la división de Gondwana,

durante el Cretáceo medio. Las tortugas actuales de mayor parentesco

con este género corresponden a los criptodiros de América del Sur.

Resulta notable la similitud de estas tortugas a los dinosaurios

anquilosaurios y a los mamíferos gliptodontes.

Hydromedusa cf. casamayorensis.

De La Fuente & Bona, 2002.

|

|

|

|

Fósil de Hydromedusa (calco).

Museo Municipal Ciencias Naturales Punta Hermengo de Miramar. |

Reconstrucción de Hydromedusa sp

. (*) |

Reptiles

Chelidae. Estas

tortugas halladas recientemente, provienen de niveles compuestos por

sedimentos epiclasticas depositadas por canales fluviales. Los

restos identificados, los cuales aun se encuentran en estudio,

corresponden a una nueva especie de tortuga prehistórica de

"cuello largo". El hallazgo comprende de cinco individuos

articulados y semi- articulados. Uno de ellos presenta el cráneo

completo y articulado. Las características de este taxón, es la

presencia de la columna cervical formada por ocho cervicales. Las

ramas mandibulares se encuentran separadas por la sínfisis.

Apertura narium interna en el cráneo, y la cintura pélvica

conectada por sutura con el ultimo par de placas pleurales y la

pigal del caparazón. Morfológicamente se asemejan a los especies

vivientes de la familia Chelidae, las cuales, son comunes en los ríos

de las Provincias Argentinas de Misiones y Entre Ríos. Su

alimentación estaría basada principalmente en pequeños peces,

anfibios moluscos y pequeños mamíferos y aves que se acercaban a

los espejos de agua de la época. El material procede del Paleoceno

inferior del Cerro Hasen, Provincia de Chubut. No seria raro

encontrar representantes emparentados durante la Era Mesozoica.

Podocnemis

argentinensis. Cattoi y Freiberg,

1958.

|

Reconstrucción de Podocnemis, cráneo completo y dos fragmentos de caparazón.

(*) |

Reptiles

Chelidae.

El grupo que en la actualidad conocemos como tortugas o quelonios,

esos reptiles acorazados descienden, como muchos otros reptiles de los

Cotilosaurios, unos reptiles primitivos que vivieron a mediados del

periodo Pérmico, hace 250 millones de años y que en algunos casos llegaron

a medir 4 metros de largo. Los primeros Testudinata, de los que proceden las tortugas

actuales, aparecieron en el Triásico superior, hace unos 200 millones de

años. Estos animales poseían dientes en sus mandíbulas que luego

evolucionaron hacia un pico córneo, la ranfoteca. Entonces todas las

especies eran terrestres o, como mucho, anfibias.

Pronto, las tortugas se dividieron en dos

superfamilias que han sobrevivido hasta hoy; los Criptódiros (De cuello

oculto) que replegaban el cuello formando una “S” y los Pleuródiros

(Cuello ladeado) que tan solo podían esconder la cabeza torciendo el

cuello bajo el borde del espaldar de su caparazón. Además de esta

divergencia, ambas superfamilias poseen otras distinciones, esqueléticas y

anatómicas. Podocnemis

tenia el caparazón es mucho

más ancho por delante que por detrás. Presentaban dimorfismo sexual,

ya que las hembras alcanzan un tamaño superior y tienen la cola más

corta y estrecha. Esta especie puedo

llegar a medir entre 35 y 68 cm. Habitaba

esta especie

básicamente en los ríos y sus cuencas. Era una especie omnívora. Los

juveniles se alimentaban alimentos de origen animal y los adultos

preferían vegetales. Durante el Paleoceno de Patagonia y Noroeste

argentino se han recuperado interesantes restos fósiles.

Podocnemis,

guarda estrecha relación con el genero viviente.

Restos fósiles de este genero proceden de varias localidades de la

Patagonia, Mendoza, La Rioja y Jujuy. Es una especie conocida entre

el Cretácico y el Oligoceno.

Trionyx argentina.

Ameghino, 1899.

|

|

|

| Vista superior

de un cráneo del genero Trionyx. (*) |

Esqueleto de Trionyx.

(*) |

Aspecto del

genero de Trionyx.

(*) |

Reptiles

Chelidae.

Trionyx

es un primitivo representante dentro de la familia Trionychidae, e

incluida entre los Chelidae., (tortugas) la cual proceden del

Paleoceno Temprano de Patagonia Argentina, en la Formación Salamanca

en Punta Peligro, en la provincia de Chubut, y de otras partes del

mundo, ligeramente emparentada con sus representantes vivientes.

Asimismo, presenta numerosas similitudes con el género viviente

Phrynops. Adicionalmente, un supuesto Trionychidae

colombiano, es aquí donde se lo considera como un posible Chelidae o

Araripemyidae. Se caracteriza por presentar un caparazón carente en

su totalidad de placas córneas, que puede alcanzar los 45 cm de

longitud. Este caparazón es plano y está cubierto de numerosos

tubérculos. Es muy característico de esta tortuga el hocico con

forma de trompa; a cada lado de la cabeza. Las patas son muy cortas,

adaptadas como eficaces órganos propulsores para la natación. Vivía

en los ríos, pantanos, lagos y aguas tranquilas de los antiguos

ambientes patagónicos, muy diferente a los actuales. Se alimentaba

de peces, crustáceos y anfibios.

Madtsoia s.p Simpson,1933.

|

|

|

|

|

Aspecto de una

vértebra de

Madtsoia sp,

(*) |

Restos fósiles

muy completos de

Madtsoia sp,

en el Museo de Ciencias Naturales Miguel Lillo de Tucumán. |

Aspecto del

genero

Madtsoia sp, cuyos restos se han recuperado en el Paleoceno de la Patagonia.

(*) |

0fideo.

En 1959 se dio a conocer la existencia de una rama mandibular de

gran talla, la cual fue hallada en el Paleoceno tardío en la localidad de Gaiman, al norte del Rió Chubut, atribuida al genero

Madtsoia s.p, cuya antigüedad seria entre 55 y 60 millones

de años. El hecho que actualmente

los boideos sean característicos de los ambientes tropicales y

subtropicales del globo nos permite abordar otro curioso aspecto de

su historia. Es mas, los grandes boideos vivientes, como la pitón

reticulada y la anaconda, se hallan restringidos en climas cálidos y

húmedos, con frecuente vegetación y abundante cursos de agua. Las

concepciones actuales (manejadas fundamentalmente por la

Paleontología y la Geología) permiten extrapolar, con ciertas

restricciones, lo que se conoce de las formas vivientes a los grupos

fósiles. Por lo tanto, si aceptamos que los gigantescos ofidios del

Terciario temprano de Argentina tenían los mismos requerimientos

ecológicos que los actuales, es posible inferir que las condiciones

ambientales que imperaban en la Patagonia hace 50 millones de años

eran afines a tales requerimientos. Pero, además de la presencia de

fósiles de plantas características de zonas cálidas y de diversos

grupos de reptiles y mamíferos climático-sensitivos en el Terciario temprano de Patagonia apoya la hipótesis

de que en aquella época existían allí condiciones mucho

mas benignas.

Corydoras revelatus.

Cockerll, 1925.

|

|

|

|

|

Fósil tipo de

Corydoras revelatus en el

British Natural History Museum, London. |

|

Aspecto en

vida de

Corydoras revelatus

(*) |

Pez, Siluriformes.

Es una especie extinta de pez del género

Corydoras, de la familia Callichthyidae del orden

Siluriformes. Fue exhumada como fósil en sedimentos del Paleoceno

tardío. Habitó en las aguas dulces del centro-oeste de América del

Sur. Esta especie fue descrita originalmente en el año 1925.]

Es una especie extinta de calíctrido conocido por un solo espécimen

encontrado en estratos del Paleoceno tardío de la formación Maíz

Gordo, en la provincia de Salta, en el noroeste de la Argentina.

Según la datación cronológica de estos estratos, el espécimen fósil

posee una edad aproximada de entre 58 millones de años. En

comparación con las especies modernas del género, C. revelatus

tiene una cabeza corta y relativamente redondeada, y ojos

implantados de manera baja. Si bien la posición de la especie dentro

del género Corydoras es provisional y aún falta

definir, su anatomía confirma que es un miembro de la subfamilia,

Corydoradinae, y demuestra que ya había diversificación de

calíctridos antes del final del Paleoceno.

Los peces pertenecientes a este grupo son conocidos

popularmente como bagres. Las características más sencillas que

permiten reconocerlos son: Cuerpo desnudo, sin escamas o cubierto

con placas óseas y presencia de barbillas o bigotes alrededor de la

región bucal. Por lo general, son peces de hábitos nocturnos y

crepusculares, que viven asociados al fondo de los cuerpos de agua o

a troncos y vegetación sumergida. Generalmente, no forman

cardúmenes. Pueden consumir una gran variedad de alimentos entre los

que se encuentran: Algas, plantas vasculares acuáticas, semillas y

frutos de plantas terrestres ribereñas, peces, insectos, crustáceos,

moluscos y otros microorganismos asociados al fondo del río.

Symphyomyrtus s.p..

Schauer.

|

|

|

|

Fósil de

Symphyomyrtus

procedente de la Laguna del Hunco, en la

provincia de Chubut. Imagen de prensa. |

Aspecto de

Symphyomyrtus (*) |

Paleobotanica.

Se ha logrado

determinar que unos fósiles de hojas, flores, frutos y brotes,

descubiertos en la Patagonia argentina, son de eucalipto, y datan de

hace 51,9 millones de años. La identificación de estos fósiles los

convierte en los macrofósiles de eucalipto más antiguos validados

científicamente, y los únicos reconocidos de manera concluyente como

nativos de un territorio de fuera de Australasia. Un equipo de

investigadores identificó los fósiles como pertenecientes a un

subgénero de eucalipto, el Symphyomyrtus, y esto

también demuestra que dicho subgénero es más antiguo de lo que se

pensaba hasta ahora. Los investigadores identificaron un conjunto de

estructuras características del género Eucalyptus en

la morfología (forma) de las huellas encontradas en distintos

fósiles. Algunas características básicas incluyen hojas largas y

delgadas con bordes suaves, puntos en las hojas que revelan

glándulas oleaginosas, y cicatrices en los frutos derivadas del

desprendimiento de pétalos y sépalos. La historia evolutiva del

eucalipto, que, por lo que se sabe, es originario de Australia, y la

de otros árboles evolutivamente emparentados con él, no ha sido muy

bien documentada por el registro fósil. Sin embargo, el eucalipto y

sus parientes están presentes en muchos otros lugares del mundo

debido a la acción humana. Los fósiles fueron encontrados en un

lugar llamado Laguna del Hunco, en la provincia argentina del Chubut,

en la Patagonia.

En el meticuloso análisis realizado tras el hallazgo, han

participado también especialistas de la Universidad Estatal de

Pensilvania, el Museo de la Naturaleza y la Ciencia en Denver, la

Universidad de Buenos Aires y el Museo Paleontológico E. Feruglio de

Argentina.

Notiantha grandensis.

Nathan A. Jud,

et al. 2017.

| |

|

|

|

|

|

Fósil de

Rhamnaceae, hallado

en la Formación Salamanca, Chubut. |

Aspecto de un

Rhamnaceae actual (*) |

Paleobotanica. Un

equipo científico de Estados Unidos y Argentina ha identificado que

se corresponde con el grupo de las Rhamnaceae y ha podido

profundizar en cómo fueron las conexiones de la vegetación entre los

continentes. Investigadores de la Cornell University (Estados

Unidos), de la Universidad Nacional del Comahue y del Instituto de

Investigaciones en Biodiversidad y Ambiente (INIBIOMA-CONICET) de

San Carlos de Bariloche, Rio Negro (Argentina) y de la Universidad

Estatal de Pennsylvania (Estados Unidos) han estudiado flores

fósiles halladas en rocas de 64 millones de años en la denominada

Formación Salamanca, en la Patagonia (Chubut, Argentina). En el

Hemisferio Sur rocas de esta edad (Paleoceno temprano) son muy

escasas y su estudio muy importante, ya que corresponde al periodo

de tiempo más antiguo que se conoce para la era Cenozoica, justo al

que siguió a una gran extinción masiva a nivel global. Existen muy

pocos registros en el mundo de lo que ocurrió después de esta gran

pérdida de finales del periodo Cretácico, cuando más del 70 por

ciento de la flora y fauna del planeta se extinguió. Durante las

campañas de campo en Patagonia realizadas entre el 2005 y el 2012,

los investigadores pudieron recopilar varias flores fósiles que se

preservaban dentro de rocas, aplastadas en forma de lajas. Los

materiales, muy pequeños, tuvieron que ser limpiados de sedimento

que lo cubría. Las ramnáceas (Rhamnaceae), se trata de árboles o

arbustos, a veces trepadores con espinas, y matas. Hojas simples con

frecuencia alternas, a veces opuestas, con estípulas caducas o

transformadas en espinas; flores inconspicuas, hermafroditas o

unisexuales, pentámeras o tetrámeras, diclamideas o monoclamideas,

de ovario súpero o ínfero, con un óvulo por lóculo.

Lacinipetalum spectabilum.

Jud,

Gandolfo, Iglesias y Wilf, 2017.

|

|

|

|

|

Flor de

Lacinipetalum spectabilum del

Paleoceno de la Provincia de Chubut. |

|

Aspecto

actual de una flor de la familia

Cunoniaceae. (*). |

Paleobotanica. Se trata de una flor

de 64 millones de años de la familia de las Cunoniaceae.

Eran árboles o arbustos que crecían en zonas abiertas, cuyas

hojas opuestas o espiraladas, raramente alternas, simples o

pinnadas, y con frecuencia con estípulas conspicuas. Las flores

tienen 10 sépalos y pétalos, lo cual es poco frecuente. El fruto es

usualmente una cápsula leñosa con varias semillas pequeñas; que

tienen un endosperma oleoso. En el MEF (Museo Paleontológico Egidio

Feruglio) donde se resguardan los fósiles de

Lacinipetalum spectabilum,

fue estudiada esta nueva especie por un equipo interdiciplinario.

Esta pequeña flor, aporta

información importante sobre evolución de la familia a la cual

pertenece. La investigación fue publicada en la revista científica Annals of Botany por el equipo integrado por los Dres. Nathan Jud y

María A. Gandolfo (Universidad de Cornell- EEUU), Ari Iglesias (CONICET-Universidad

Nacional del Comahue) y Peter Wilf (Universidad de Pennsylvania-EEUU).

Dadoxylon (Araucaria)

pseudoparenchymatosum. Gothan, 1908.

|

Troncos de

especies primitivas de la familia de las coníferas en el

Parque Paleontológico de Sarmiento, Chubut. (*) |

Paleobotanica. Un imponente bosque

petrificado se encuentra a solo 38 Km al sur de Sarmiento (Provincia

de Chubut). El bosque es una formación de la Era Terciaria (limite

con el Periodo Cretácico) con una edad aproximada de 65 millones de

años.

Estos árboles petrificados, testigos de la Prehistoria, forman un

paisaje de indescriptible belleza que tiene la dureza de la roca, el

colorido de los distintos estratos geológicos y el silencio pesado

del respeto a la naturaleza. Sus troncos petrificados son parte del

proceso que estos millones de años realizaron sobre sus maderas.

Para entonces la Cordillera de los Andes se eleva e impide así, el

paso de humedad desde el Pacífico, produciéndose a la vez

erupciones, cuyos sedimentos de cenizas y lava se esparcieron, dando

comienzo a un proceso lento y de transformación de estos troncos en

piedra, cuyo proceso de transformación orgánica, con absorción,

impregnación, sustitución y mutación de la naturaleza molecular,

conservando su aspecto exterior. De estos sedimentos se han podido

estudiar los minúsculos granos de polen los cuales permiten

reconstruir con sumo detalle los tipos de vegetación dominante en la

zona, que eran de clima templado a cálido tropical con humedad

importante. Estas especies primitivas de la familia de las coníferas

(aunque es posible ver restos de palmeras) nos permiten imaginar una

región subecuatorial con abundantes bosques y lagunas habitada por

numerosa y variada fauna, este último dato es posible afirmarlo

debido a los importantes hallazgos Paleontológicos logrados en el

departamento Sarmiento.

Hoy el paisaje es desolador e impactante ya que en la soledad árida

de esta estepa tendrás la certeza de que alguna vez, esto fue un

vergel de bosque que hoy se hace difícil imaginar.

Menucoa cazaui. Petriella

1969.

|

|

|

|

|

Tronco

fósil de Menucoa cazaui, Terciario de Rio Negro.

Exhibido en el Museo de La Plata.

|

|

Aspecto de un

bosque

de Menucoa cazaui,

(*) |

Paleobotanica.

Su registro fósil se extiende desde el Pérmico, hace

al menos 250 millones de años a la actualidad. Las cicadáceas (nombre científico Cycadaceae) son

una familia de gimnospermas del

orden Cycadales. En apariencia son similares a las palmeras

(familia Arecaceae), pero en realidad son filogenéticamente

distantes de éstas, formando parte de la división de las cicadófitas.

Ejemplares fósiles de Cycas datan del Cenozoico en Laurasia, aunque otros

más antiguos y posiblemente relacionados se remontan al Mesozoico. Cladísticamente están

bastante separadas de su familia hermana Zamiaceae, también

perteneciente al orden Cycadales.

Menucoa cazaui

es conocido a partir de un tronco petrificado de Cycadales, del

terciario temprano de la provincia de Rio Negro, Argentina

Anthozoa - Cnidaria.

|

|

|

Fragmento de arrecife fosil Paleoceno de La Pampa. (*) |

Aspecto que presentaría en

vida el arrecife. (*) |

Invertebrado Anthozoa. Se trata de un

arrecife tiene el tamaño de una loma de 10 metros de altura

aproximadamente y 300 por 400 metros de base. Algo importante es que

todo esto se descubrió en posición de vida, que es muy difícil

hallar en el registro fósil, porque generalmente los fósiles están

transportados. Hace más de 60 millones de años el extremo sudoeste

de la Provincia de La Pampa estaba cubierto por el Océano Atlántico.

El reciente hallazgo de un arrecife de corales con especies

fosilizadas en posición de vida, que sería único en el mundo,

permite ampliar los conocimientos sobre cómo era la vida en ese

período e incrementa el valioso patrimonio paleontológico que tiene

nuestro país. El arrecife tiene entre 60 y 65

millones de años de antigüedad, que corresponde a la primera parte

del Paleoceno, el período que está después del límite Cretácico

Terciario que es el momento en que se extinguen los dinosaurios y

otros grupos menos famosos como los moluscos. Se han estudiado muchos afloramientos pero ninguno reunía

las características de éste, que constituye un arrecife de coral

con corales en posición de vida (como estaban hace más de 60

millones de años). Después de retirar mucha vegetación se pudieron ver

los corales, las algas coralinas, las esponjas, también moluscos y

erizos de mar. Este

hallazgo permite afirmar que esas aguas eran muy cálidas, de más

de 20 grados de temperatura; que la costa estaba muy cerca porque

estos corales encontrados son de aguas relativamente someras y

agitadas, estimamos unos 10 metros de profundidad. En ese período

una parte del sudoeste de La Pampa estaba cubierta por lo que hoy

conocemos como Océano Atlántico, formando un engolfamiento. Estos

datos ya se conocían, y el hallazgo de estos organismos aporta

nuevos informes para ampliar conocimientos sobre la temperatura y la

ubicación de la línea de costa. Se conoce muy poco de corales de

este período. Hay en otros lugares del mundo, como en Dinamarca o

Groenlandia, pero son corales de agua fría. Hay en la cuenca de París

pequeños afloramientos que podrían tener esta edad. Pero con las

características halladas en La Pampa podríamos decir que son únicos

en el mundo. Esto tiene una gran importancia en el estudio de los

invertebrados y en la reconstrucción de la vida en el pasado.

Thiariudae ident.

|

|

|

|

|

Fósiles de la

familia Thiariudae, proceden de la provincia de Santa Cruz,

Argentina. Revista Ciencia Hoy. |

|

Fósiles de Thiariudae,

del Paleoceno (*). |

Invertebrado Gasteropoda. Este grupo de caracoles que

desde el hemisferio norte invadió Sudamérica a fines del Periodo

Cretácico y o en los albores del Terciario, junto a los primitivos

mamíferos, cuando las dos áreas continentales se unieron por

primera vez hace 65 millones de años. Abundantes fósiles en estratos

Paleocenos de la Patagonia Argentina son evidencias de su temprana y

exitosa expansión. Molusco perteneciente a la

clase Gastropoda, que incluye a los caracoles y a las babosas o

limacos. Los gasterópodos (del griego, gaster, 'estómago'; podo,

'pie') suelen caracterizarse por su cubierta única y su cuerpo

asimétrico. Forman la segunda clase en tamaño del reino Animal, sólo

superada por los insectos. La estimación más reciente del número de

especies conocidas es de unas 40.000 especies vivas, revisión a la

baja de una previa que ascendía a unas 80.000, y unas 15.000

especies fósiles. Los antecesores de los gasterópodos presentaban

simetría bilateral —es decir, su lado derecho y su lado izquierdo

eran similares—. No obstante, evolucionaron, haciéndose asimétricos,

lo que ocurrió por dos procesos. El primero de ellos fue una torsión

del cuerpo. Originalmente las branquias y el ano de los gasterópodos

se encontraban en el extremo distal del cuerpo. No obstante, la

mitad izquierda del mismo empezó a aumentar de tamaño relativo y la

parte superior del cuerpo (incluida la cubierta) giró, de modo que

las branquias y el ano quedaron por encima de la cabeza.

Nucleopygus salgadoi.

Parma, 1986.

|

|

|

|

|

Echinoidea indeterminado,

del Paleoceno de la Formación Salamanca en el Bosque

Petrificado Florentino Ameghino, Chubut. |

|

Aspecto en vida de un

integrante de los Echinoidea. (*). |

Invertebrado,

Equinodermo. Son equinoideos (Echinoidea),

comúnmente conocidos como erizos de mar, una clase del filo

Equinodermos. Carecen de brazos y tienen un esqueleto externo ,

cubierto sólo por la epidermis, constituido por numerosas placas

calcáreas unidas entre sí rígidamente formando un caparazón, en las

que se articulan las púas móviles. Han sido muy abundantes en

diversas épocas geológicas desde su aparición en el Silúrico. Del

sistema acuífero derivan los podios o pies ambulacrales capaces de

extenderse más allá de las espinas y cuya función es la locomoción,

captura de alimentos, respiración, etc. El caparazón calcáreo está

dividido en diez secciones soldadas íntimamente entre ellas que se

dividen en cinco zonas radiales y cinco interreadiales. En la parte

superior encontramos cinco placas más pequeñas. Una de ellas es la

placa madrepórica y las demás son placas genitales. Es en las placas

radiales e interradiales donde están ancladas las espinas y donde

hay unas perforaciones por las cuales la parte interior del erizo

estará conectada con la exterior mediante los podios.

Otros

vertebrados del Paleoceno Argentino:

Henricosbornia,

(*) Imagen de autor u origen desconocido.

Ver sobre nuestras

Políticas de uso de imágenes.

|

Bibliografía Utilizada.

Ameghino, F. 1897. Mammifères crétacés de

l'Argentine.

(Deuxième contribution à la connaissance de la faune

mammalogique des couches à Pyrotherium). Boletín del

Instituto Geográfico Argentino 18: 405-521

Ameghino, F. 1888. Rápidas diagnosis de

mamíferos fósiles nuevos de la República Argentina. Buenos

Aires, Obras Completas, 5:471-480.

Ameghino, F. 1889. Contribución al

conocimiento de los mamíferos fósiles de la República

Argentina. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de

Córdoba, 6:1-1027.

Andreis, R.R. 1977. Geología del área de

Cañadón Hondo, Departamento de Escalante, Provincia del

Chubut, República Argentina. Obra Centenario del Museo de La

Plata 4: 77-102.

Apesteguía S., Gómez R.O.,

Rougier G.W. 2014. The youngest South American

rhynchocephalian, a survivor of the K/Pg extinction.

Proceedings of the Royal Society B, 281 (1792): 20140811

Benton, Michael. (1992). Dinosaurios y otros

animales prehistóricos. Ediciones Lrousse Argentina S.AI.C.

Bertels, A. 1975b. Bioestratigrafía del

Paleoceno marino en la provincia del Chubut, República

Argentina. 1º Congreso Argentino de Paleontología y

Bioestratigrafía (Tucumán, 1974), Actas 2: 271-316.

Bona, P., Cladera, G. y de la Fuente, M.S.

1998. Las tortugas pleurodiras de la Formación Salamanca

(Paleoceno Inferior) en el área de Cerro Hansen, Provincia

de Chubut, Argentina. 10º Congreso Latinoamericano de

Geología y 6º Congreso Nacional de Geología Económica

(Buenos Aires), Actas 1: 269-274.

Bonaparte, J.F, Van Valen, L.M. y Kramartz,

A. 1993. La fauna local de Punta Peligro, Paleoceno

Inferior, de la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina.

Evolutionary Monographs 14: 1-61.

Bond, M.; Cerdeño, E.P. & Lopez, G. 1995.

Los Ungulados Nativos de America del Sur. In:

Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P. (Eds.), Evolución

climática y biológica de la región Pampeana durante los

últimos cinco millones de años. Un ensayo de correlación con

el Mediterráneo occidental. Museo Nacional de Ciencias

Naturales, Consejo Superior de Investigaciones Científicas,

Monografías 12, p. 259-275.

Bond, M. 1991. Sobre las capas de supuesta

Edad Divisaderense en los "Estratos de Salla", Bolivia. En:

R. Suarez Soruco (Ed.) Fósiles y Facies de Bolivia vol. 1

Vertebrados. Revista Técnica de Yacimientos Petrolíferos

Fiscales Bolivianos 12: 701-705.

Brea, M., Matheos, S., Zamuner, A., y Ganuza,

D. 2005. Análisis de los anillos de crecimiento del bosque

fósil de Víctor Szlápelis, Terciario inferior del Chubut,

Argentina. Ameghiniana 42: 407-418.

Cione, A.L. & Tonni, E.P. 1995a.

Bioestratigrafía y cronología del Cenozoico superior de la

región pampeana. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. & Tonni, E.P.

(Eds.), Evolución climática y biológica de la región

Pampeana durante los últimos cinco millones de años. Un

ensayo de correlación con el Mediterráneo occidental. Museo

Nacional de Ciencias Naturales, Consejo Superior de

Investigaciones Científicas, Monografías, 12:47-74.IRIONDO,

M.H. 1994. Los climas cuaternarios de la región pampeana.

Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales

"Florentino Ameghino", N.S., 4(2):1-46.

Gasparini, Z. 1981. Los Crocodylia fósiles de

la Argentina. Ameghiniana 18: 177-205.

Gelfo J. N. & Pascual

R. 2001. Peligrotherium tropicalis

(Mammalia, Dryolestida) from the early Paleocene of

Patagonia, a survival from a Mesozoic radiation.

Geodiversitas 23 (3): 369-379.

Legarreta, L. y Uliana, M.A. 1994.

Asociaciones de fósiles y hiatos en el supracretácico-neógeno

de Patagonia: una perspectiva estratigráfica-secuencial.

Ameghiniana 31: 257-281.

López, G.M. 2008. Los ungulados de la

Formación Divisadero Largo (Eoceno inferior?) de la

provincia de Mendoza, Argentina: sistemática y

consideraciones bioestratigráficas. Tesis doctoral,

Universidad Nacional de La Plata, pp. 415

María Alejandra Abello y David Rubilar-Rogers

(2012). «Revisión del género Abderites Ameghino, 1887 (Marsupialia,

Paucituberculata)». Ameghiniana 49 (2): pp. 164–184.

Magnussen Saffer, Mariano (2012). Principales organismos

fósiles registrados en el Paleoceno del territorio

argentino. Paleo, Revista Argentina de Paleontología.

Boletín Paleontológico. Año 10. 70: 11-19.

Minoprio, J.L. 1947. Fósiles de la Formación

Divisadero Largo. Anales de la Sociedad Científica Argentina

144: 365-378.

Simpson, George Gaylord

(1935). «Descriptions of the oldest known South American

mammals, from the Rio Chico Formation.». American Museum

Novitates 793: 1–25.

Vizcaíno, S. F.; Blanco, R. E.; Bender, J. B.

N.; Milne, N. (2011).

"Proportions and function of the limbs of

glyptodonts". Lethaia 44: 93.

Ver mas

bibliografía utilizada para hacer la presente Pagina;

AQUÍ.

Ver bibliografía de divulgación sugerida;

AQUÍ |

|

Periodo

Paleoceno Periodo Paleoceno Periodo Paleoceno Periodo

Paleoceno Periodo Paleoceno Periodo Paleoceno Periodo |

|