|

|

|

Fósiles del Pleistoceno

de Argentina: |

|

|

El

Periodo/Época Pleistoceno abarca los desde los 2,5 millones de años

hasta los 11,7 mil años antes del presente. Se halla representado por

cuatro edades.

Sedimentos del Pleistoceno de Miramar.

|

|

La edad

Marplatense

(anteriormente denominada

Uquiense)

se ubica en un lapso transicional dentro del Plioceno y

abarca aproximadamente entre los

3,3 y 1,9 millones

de años. Sus afloramientos pueden observarse en las

barrancas costeras comprendidas entre las ciudades de

Mar del Plata y

Miramar. La edad

Ensenadense

corresponde a sedimentos con una antigüedad aproximada de

1,8 millones a 700

mil años, mientras que la edad

Bonaerense

abarca un intervalo comprendido entre

700 mil y 130 mil

años antes del presente. La última edad del

Pleistoceno es la

Lujanense, con una cronología que se extiende desde

130 mil hasta 8 mil

años, marcando la transición hacia el

Holoceno,

período en el cual se produce la extinción de gran parte de

los grandes mamíferos y sobreviven las especies actuales.

Todas estas edades se encuentran representadas en las

formaciones geológicas comprendidas entre

Santa Clara del

Mar y Monte Hermoso, en la provincia de

Buenos Aires,

Argentina, cuyo registro fosilífero y

estratigráfico constituye uno de los más importantes del

Cenozoico a nivel

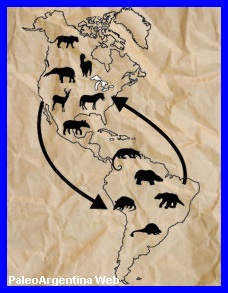

mundial. Durante los últimos

dos millones de

años, el nivel del mar experimentó un marcado

descenso hasta alcanzar su posición actual, como resultado

de diversos eventos significativos. En este período

habitaron algunas de las criaturas más grandes y singulares

de toda la Era Cenozoica. Sin embargo, este intervalo

presenta una paradoja notable: la extinción de

aproximadamente el

96 % de la megafauna sudamericana, junto con

especies de origen norteamericano, ocurrida en un breve

lapso entre 12 y

10 mil años atrás. |

|

La causa de este proceso de

extinción aún no se conoce con certeza, aunque una de las

hipótesis más debatidas es la llegada de una especie

invasora y de locomoción bípeda:

Homo sapiens.

Estos grupos humanos pudieron haber cazado a los grandes

mamíferos, aunque no existen evidencias concluyentes de

cacerías masivas, selectivas o sistemáticas que permitan

señalar al ser humano como la principal amenaza para estas

especies. Los

cambios climáticos abruptos también habrían

desempeñado un papel relevante, ya que existen numerosos

registros de un evento climático agudo ocurrido entre

8 y 6 mil años atrás.

Prácticamente todas las regiones del país conservan

sedimentos correspondientes al

Pleistoceno,

aunque algunas localidades presentan una riqueza fósil

significativamente mayor que otras.

<<<

Principales sitios

fosilíferos de Argentina. |

Salvator (Tupinambis) teguixin.

Daudin, 1802.

|

|

|

|

|

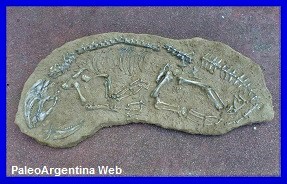

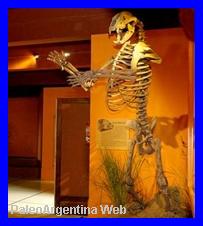

Esqueleto

recreado in situ Tupinambis. Colección del

Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

|

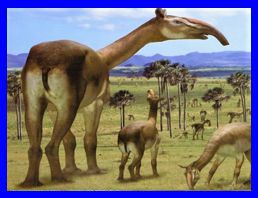

Reconstrucción en vivo del genero Tupinambis sp

del Pleistoceno pampeano.

Por MarMag.2025. |

Reptil

Squamata.

Es el lagarto de mayor tamaño de la familia

Teiidae, con un

registro que se remonta al

Mioceno temprano de la Patagonia y una presencia continua en

Argentina a lo largo de todo el Mioceno, extendiéndose hasta el

Holoceno–Reciente. Los

reptiles escamosos (Squamata)

constituyen el segundo grupo más numeroso de vertebrados terrestres, con

más de 8.200 especies,

superados únicamente por las aves. No obstante, pese a su notable

diversidad y abundancia actual, han sido históricamente relegados en la

literatura paleontológica por diversas razones. En la actualidad,

Tupinambis está

representado por al menos seis

especies: T. duseni,

T. longilineus,

T. merianae,

T. quadrilineatus,

T. rufescens y

T. teguixin, todas restringidas

al territorio sudamericano, al este de la cordillera de los Andes.

Recientemente, se describió una forma extinta,

Tupinambis uruguaianensis,

procedente del Pleistoceno de

Brasil, de mayor tamaño que cualquiera de las especies

vivientes. En 1914, Rovereto

describió cuatro especies fósiles del género (T.

preteguixin, T. prerufescens,

T. brevirostris y

T. multidentatus),

provenientes de Monte Hermoso,

a unos 60 km al este de Bahía Blanca, sobre la costa atlántica del sur

de la provincia de Buenos Aires. Su registro paleontológico en

sedimentos pampeanos se extiende desde el

Mioceno tardío hasta el

Holoceno temprano, aunque su mayor abundancia se registra hacia

el final del Plioceno,

bajo condiciones climáticas predominantemente cálidas. Este lagarto se

caracteriza por la marcada diferenciación de su dentición, que incluye

incisivos, dientes con forma de caninos y otros aplanados, similares a

molares. Podía superar el

metro de longitud total, aunque la cola representaba más de la

mitad del cuerpo. Los machos presentaban una cabeza más ancha, producto

del mayor desarrollo de la musculatura mandibular. Su dieta incluía

anfibios, gusanos y otros reptiles, así como pequeños mamíferos, entre

ellos cricétidos y algunos marsupiales. Ocasionalmente, sus restos

aparecen articulados dentro de antiguas

paleocuevas,

excavadas por el propio Tupinambis

o por otros vertebrados y posteriormente ocupadas por este reptil.

Importantes hallazgos para la paleofauna pampeana proceden del

Plioceno del arroyo Las

Brusquitas y la Barranca de Los Lobos, así como de sedimentos

más recientes, incluidos

sitios arqueológicos. En la región pampeana, se lo registra en

las formaciones Monte Hermoso,

Chapadmalal y Vorohué. Estudios recientes proponen reemplazar

la asignación al género Tupinambis

por Salvator sp.,

dado que los ejemplares fósiles resultan

indistinguibles de las

especies actuales.

Epicrates

sp. Wagler, 1830.

|

|

|

|

|

Vértebras

halladas en el Pleistoceno de Termas de Rió Hondo. Museo

Municipal Rincón de Atacama. |

|

Aspecto de la

boa del genero Epicrates.

Por MarMag.2025. |

Reptil, Ofideo. Es

un género de serpientes perteneciente a la familia de las boas,

representado en la actualidad por

Epicrates alvarezi, una especie que habita regiones cálidas y

semiáridas del centro de América del Sur. El estudio de estas serpientes

gigantes, emparentadas con los antepasados de anacondas, boas y pitones,

permite comprender no solo la historia evolutiva del grupo en

Sudamérica, sino también los eventos paleobiogeográficos que modificaron

de manera significativa la fisonomía del continente y su fauna.

Epicrates es

endémica de las ecorregiones terrestres del Chaco occidental y del Chaco

árido, cuya vegetación original —hoy severamente reducida por la

expansión agropecuaria— corresponde a los distritos fitogeográficos

occidental y árido de la provincia fitogeográfica chaqueña. Se considera

que su representante fósil, que habitó esta región hace más de 20 mil

años, ocupaba ambientes muy similares a los actuales. En la actualidad,

la boa arco iris se distribuye principalmente en las provincias de

Catamarca, Chaco, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Rioja, Salta, San Luis,

Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán. Como todas las serpientes, era

estrictamente carnívora y presentaba dientes agudos y recurvados en la

mandíbula superior, el paladar y la mandíbula inferior; capturaba y

mataba a sus presas por constricción. De hábitos nocturnos y

comportamiento tímido, se alimentaba principalmente de pequeños

mamíferos, complementando su dieta con aves. Se desplazaba mayormente

por el suelo, aunque podía trepar a los árboles ante situaciones de

peligro o para refugiarse en cavidades de troncos antiguos. En el

registro fósil, el género fue identificado por primera vez en sedimentos

del Pleistoceno, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Termas de Río

Hondo, a partir de restos de la columna vertebral actualmente

resguardados en el Museo Municipal Rincón de Atacama, los cuales fueron

estudiados por Pablo Gaudioso y Adriana Albino.

Rhinella arenarum.

Hensel, 1867.

|

|

|

|

|

Esqueleto parcialmente completo y recreado de

Rhinella. Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. |

|

Aspecto de

Rhinella sp durante el Pleistoceno. (*). |

Anuro.

Los bufónidos se caracterizan por carecer de dientes y poseer glándulas

parotoideas ubicadas en la parte posterior de la cabeza, las cuales

secretan toxinas con distintos efectos defensivos. Como todos los

anuros, atraviesan un proceso de metamorfosis, iniciando su ciclo vital

como renacuajos de aspecto pisciforme, sin extremidades y con

respiración branquial, para luego desarrollar patas, reabsorber la cola

y adoptar la respiración pulmonar. Dentro de esta familia cosmopolita de

anuros neobatracios se incluye el género

Rhinella, nativo del

sur de Norteamérica, América Central y América del Sur, cuyas especies

fueron originalmente agrupadas dentro del género

Bufo, posteriormente

dividido en Rhinella y

Rhamphophryne. El

registro fósil del género

Rhinella se remonta al

Oligoceno de Bolivia y al

Mioceno medio de La Venta,

Colombia, aunque aún se requieren mayores evidencias para

reconstruir con precisión la historia evolutiva de la familia durante el

Terciario. Su hábitat comprendía cavidades próximas a cuerpos de agua y

áreas con vegetación abundante, aunque su notable capacidad de

adaptación le permitió ocupar también ambientes semiáridos. Presentaban

hábitos alimentarios oportunistas, consumiendo pequeños vertebrados e

incluso individuos juveniles de su misma familia. En la provincia de

Buenos Aires, se han hallado restos asignables a este género en

sedimentos del Plioceno

tardío, Pleistoceno y Holoceno, si bien la fragilidad de sus

huesos ha limitado su preservación y, en consecuencia, la abundancia del

registro fósil disponible.

Odontophrynus

sp. Reinhardt & Lütken, 1862.

| |

|

|

|

|

|

Aspecto del pequeño

escuerzo del Pleistoceno, Odontophrynus sp.

|

Anuro. Es

un género de anfibios anuros perteneciente a la familia

Odontophrynidae, cuyos representantes son conocidos comúnmente

como escuercitos; su registro fósil es escaso y se conoce principalmente

a partir del Ensenadense,

lo que sugiere que no presentaba diferencias significativas respecto de

las especies actuales. Probablemente excavaba con las extremidades

posteriores y permanecía oculto la mayor parte del tiempo, emergiendo de

sus refugios tras lluvias intensas para alimentarse con mayor actividad

y reproducirse. Alcanzaba un tamaño aproximado de

7 centímetros, con un

cuerpo robusto y globoso, extremidades cortas y una cabeza ancha y

redondeada. Habitaba lagunas permanentes de aguas relativamente

profundas utilizadas para la reproducción, muchas veces cubiertas por

una densa vegetación flotante. En 2024, un equipo integrado por

investigadores del Museo de Ciencias Naturales de Miramar, la Fundación

Azara y el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los

Vertebrados (MACN–CONICET) recuperó egagrópilas con restos de

microvertebrados, entre los cuales se identificaron pequeños fósiles

asignables a Odontophrynus sp.,

correspondientes al menos a tres individuos hallados en sedimentos

pleistocenos de la Reserva Natural Provincial de

Centinela del Mar;

actualmente, en esta misma región habita el

Escuercito común (Odontophrynus

americanus).

Chelonoidis lutzae.

Zacarías et al., 2013.

|

|

|

|

Pieza tipo e Chelonoidis

letzae,

en el Museo Paleontológico de Topori, Corrientes.

|

Placa de

Chelonoidis

del Plioceno de Entre Ríos. Museo de La Plata. |

Aspecto de Chelonoidis. Escultura de Gabriela

Alejandra Monteverde, realizada para la Fundación Azara. |

|

|

|

|

| Enormes

caparazones de Chelonoidis

letzae,

en el Museo Paleontológico de Topori, Corrientes.

|

Geochelone carbonaria,

del Pleistoceno del

arroyo Barrenechea,

Diamante, Entre Ríos. Hallada por

César Travieso .

Foto de Raul Kemer. |

Caparazón

comparable con las tortugas gigantes de Galápagos. Este

fósil de Chelonoidis sp.

es el Pleistoceno del Arroyo El

Cura. Museo Almeida, Gualegauychu. |

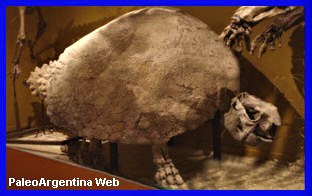

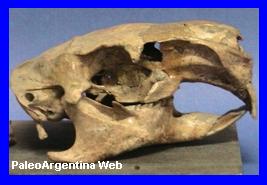

Reptil

Testudinido. Las

tortugas constituyen un grupo singular de reptiles, caracterizados

por poseer la cabeza, las extremidades y la cola protegidas por un

caparazón dorsal y un plastrón ventral, y su estudio paleontológico

ha permitido reconstruir la anatomía y el modo de vida de las

tortugas terrestres gigantes que habitaron la provincia de

Corrientes durante el Pleistoceno. Investigaciones realizadas por

equipos de la UNNE, a partir del análisis de registros fósiles,

aportaron información clave sobre los ambientes de aquel período y

los cambios naturales que condujeron a la desaparición de gran parte

de la megafauna. Las tortugas terrestres presentan caparazones más

globosos y una reducción en el número de falanges de los dedos

—generalmente de tres a dos—, una adaptación que les permite

soportar mejor el peso corporal. En 2008 se rescataron ejemplares

fósiles de una tortuga gigante en la localidad de Bella Vista,

procedentes de sedimentitas de la Formación Toropí, con una

antigüedad estimada entre 50.000 y 35.000 años (Pleistoceno tardío),

sumándose a hallazgos previos como el primer ejemplar recuperado por

Beatriz Álvarez y Rafael Herbst, y un segundo, más completo aunque

fragmentario, extraído por el grupo de Paleontología del Centro de

Ecología Aplicada del Litoral, ambos asignados al género

Chelonoidis.

En 2009 se confirmó definitivamente la presencia de este género a

partir de un ejemplar más completo exhumado en 2007 por

investigadores de la FACENA–CECOAL y de la Universidad de La Plata.

El análisis ecomorfológico de un húmero grácil de una tortuga

gigante terrestre de Bella Vista permitió inferir que estas especies

habitaban áreas abiertas bajo condiciones climáticas más frías y

áridas que las actuales. A diferencia de las tortugas gigantes de

las islas Galápagos, cuyo gran tamaño se explica por la ausencia de

depredadores, las formas continentales fósiles desarrollaron

caparazones menos abiertos y notablemente más gruesos como defensa

frente a grandes carnívoros, entre ellos lobos de gran porte y

felinos como los tigres dientes de sable. Recientemente, Diego

Gambetta, del Museo de Mar de Ajó, y Federico Agnolín, del Museo

Argentino de Ciencias Naturales y la Fundación Azara, documentaron

la presencia del género

Chelonoidis

en la localidad de Mar de Ajó, provincia de Buenos Aires, a partir

de una placa marginal, correspondiente a un período en el que la

región presentaba un ambiente y clima similares a los patagónicos.

Asimismo, en 2022, integrantes del Laboratorio de Anatomía Comparada

y Evolución de los Vertebrados (LACEV), durante la revisión de

materiales fósiles del Museo Provincial Carlos Ameghino de la ciudad

de Mercedes, estudiaron restos de caparazón hallados en el río

Luján, en niveles de aproximadamente 100.000 años de antigüedad, y

describieron una nueva especie,

Chelonoidis petrocellii,

del Pleistoceno de la provincia de Buenos Aires, de tamaño

comparable a las especies actuales pero con un caparazón

considerablemente más grueso.

Pampagyps imperator.

Agnolin y Brissón Egli, 2017.

|

|

|

|

|

Metatarso atribuido a

Pampagyps imperator. Prensa. |

|

Aspecto de Pampagyps.

Ilustración Gabriel Lio. Prensa. |

Ave,

Cathartidae.

El hallazgo es excepcional no solo para la provincia de

Buenos Aires, sino para toda la Argentina, ya que constituye el

primer registro de un cóndor extinto hasta ahora desconocido y

preservado en un estado notable. Este imponente ave alcanzaba más de

2,5 metros de envergadura

alar, poseía garras considerablemente más robustas que las

del cóndor actual y, según las estimaciones de los paleontólogos,

habría sido capaz de capturar presas vivas. Sus restos fósiles

fueron descubiertos en el partido de

Marcos Paz, a tan

solo 34 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y su nombre puede

interpretarse como “buitre emperador de las Pampas”. El análisis

anatómico reveló una gran capacidad de apertura y cierre de las

garras, evidenciada en un hueso del miembro posterior con

inserciones musculares mucho más desarrolladas que en los cóndores

modernos, lo que refuerza la hipótesis de un comportamiento

predador. A diferencia de los cóndores actuales, que se alimentan

casi exclusivamente de carroña, este cóndor emperador pampeano, con

una envergadura que pudo alcanzar los

3 metros, habría

representado una amenaza para pequeños vertebrados, como roedores,

reptiles y aves acuáticas, entre ellas patos.

Teratornis sp.

Miller, 1909.

|

|

|

|

|

Aspecto del esqueleto de Teratornis. |

|

Aspecto de Teratornos.

Por MarMag.2025. |

Ave,

Teratorno.

Los teratornos fueron aves voladoras

gigantes de hábitos carroñeros y predadores que habitaron el

continente americano durante casi

25 millones de años,

hasta su extinción ocurrida hacia el final del

Pleistoceno, hace unos 12

mil años. En Argentina, sus restos han sido hallados en

Santa Fe, Pehuen Co y en las inmediaciones de Miramar; si bien no se

ha podido determinar con precisión el género, los investigadores

consideran que podrían corresponder a

Teratornis.

Estas aves superaban en tamaño a los cóndores actuales y hoy se

encuentran completamente extintas; se reconocen alrededor de

siete especies de

teratornos, entre ellas

Argentavis magnificens, el ave voladora más grande

conocida hasta el momento, con un peso estimado de

70 kilogramos y una

envergadura alar de hasta 7

metros, que vivió en el Mioceno de Argentina. Los primeros

restos de teratornos fueron descubiertos en 1909 en los célebres

pozos asfálticos de Rancho

La Brea, en California, donde se recuperaron centenares de

ejemplares de la especie

Teratornis merriami,

que dio nombre a esta familia de aves extintas. Se considera que

los teratornítidos se originaron en

América del Sur,

ya que sus registros más antiguos provienen de yacimientos de Brasil

y Argentina con edades comprendidas entre

25 y 5 millones de años;

tras este intervalo desaparecen del registro fósil sudamericano,

pero se vuelven notablemente abundantes y diversos en

América del Norte

hasta su extinción definitiva. La ausencia de estas aves gigantes en

América del Sur durante los últimos cinco millones de años ha

constituido un enigma, y la escasa evidencia fósil disponible impide

por el momento diferenciar con certeza los restos sudamericanos de

las especies norteamericanas, aunque

Teratornis

habría alcanzado una envergadura cercana a

4 metros, una

altura aproximada de 80

centímetros y un peso de alrededor de

15 kilogramos.

Rhea fossilis.

Ameghino, 1882.

|

|

|

|

|

Cáscaras de

huevo del genero

Rhea del ensenadense. Museo Punta Hermengo. |

Huellas

fósiles de

Aramayoichnus

en el Pleistoceno de Miramar. |

Aspecto de

Rhea fossilis.

Por MarMag.2025. |

Ave.

Rheiformes.

Los Rheidae

constituyen una familia endémica de la región neotropical, de origen

sudamericano, que aparentemente nunca abandonó el continente y cuyo

registro se extiende desde el

Mioceno hasta el Holoceno.

Se trata de aves de gran tamaño, exclusivamente terrestres y

corredoras, con capacidad de vuelo nula, cuya presencia en el

registro fósil es indicativa de

ambientes abiertos,

dominados por pastizales y con escasa cobertura boscosa. Aunque sus

restos óseos son poco frecuentes, se han identificado

huellas fósiles

atribuidas a sus pisadas tanto en

Pehuen Co como en

sedimentos del Pleistoceno y

Holoceno de Miramar, asignadas al icnogénero

Aramayoichnus.

En esta última localidad, personal del Museo de Ciencias Naturales

de Miramar recuperó además un fragmento de sedimento con

cáscaras de huevo

atribuibles a esta familia, correspondientes al

Ensenadense, con

una antigüedad aproximada de

700 mil años.

Rhea fossilis representa

el único réido extinto conocido del

Pleistoceno tardío,

y habría convivido con otras formas aún vivientes o registradas en

el pasado reciente, como Rhea

subpampeana, Rhea

pampeana, Rhea

anchorenensis, Rhea

americana y Pterocnemia

pennata, aunque la

sinonimia dentro del género

Rhea continúa siendo objeto de debate.

|

Toxodon platensis. Owen,

1837. |

|

toxodon platensis toxodon platensis toxodon platensis

toxodon platensis toxodon platensis toxodon platensis

toxodon platensis |

|

|

|

|

|

Esqueleto de

Toxodon platensis en el Museo de Ciencias Naturales de

Miramar, montado por la Fundación Azara. |

|

Reconstrucción

de Toxodon platensis. (*). |

|

|

|

|

Esqueleto de

Toxodon

en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, Buenos Aires

(MACN). |

Cráneo y

mandíbula hallado en Mar del Sud, exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Mamífero

Notoungulado. El nombre

Toxodon significa

“diente en arco” y su evolución estuvo estrechamente ligada al

prolongado aislamiento geográfico de América del Sur, que favoreció

el desarrollo de mamíferos singulares capaces de diversificarse y

ocupar distintos ambientes. Este robusto herbívoro alcanzaba cerca

de 3 metros de longitud

y una masa estimada de una

tonelada; su cráneo medía alrededor de

70 centímetros y

poseía mandíbulas provistas de incisivos de crecimiento continuo,

con esmalte dispuesto en bandas longitudinales. Aunque su aspecto

recuerda al de los hipopótamos y rinocerontes actuales, no existe

parentesco directo, tratándose de un claro ejemplo de

evolución convergente,

en la que linajes no emparentados desarrollan rasgos similares al

ocupar nichos ecológicos semejantes. Tradicionalmente se lo ha

asociado a llanuras

abiertas y ambientes pantanosos, donde se alimentaba

principalmente de vegetación que podía arrancar mediante sus

mandíbulas en forma de “pala”; sin embargo, otros autores proponen

que también habitó

ambientes semiáridos, ya que sus restos han sido

registrados en sedimentos eólicos del

Pleistoceno tardío,

como en Sayape (provincia de San Luis) y Caleufú (La Pampa).

Asimismo, en la localidad de

Tres Arroyos,

provincia de Buenos Aires, se documentó la presencia del género

Toxodon

asociada a restos culturales en un sitio arqueológico con una

antigüedad cercana a 8.500

años antes del presente. En 1916 se dio a conocer el

hallazgo de un fémur de

Toxodon con una punta de proyectil incrustada, descubierto en

la ciudad de Miramar,

hecho que generó intensas controversias científicas y que hoy es

considerado un fraude de la época. El género presenta una amplia

distribución estratigráfica, desde el

Plioceno tardío hasta el

Holoceno temprano, y una extensa distribución geográfica

que abarca desde Venezuela

hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, con registros

también en Paraguay,

Brasil y Bolivia. Entre las especies reconocidas se

incluyen Toxodon

chapalmalensis, T.

darwini, T. ensenadensis,

T. platensis,

T. gezi y

T. gracilis, aunque

algunos autores sostienen que

T. platensis y T. gezi

podrían corresponder en realidad a una misma especie, cuestión que

aún requiere una revisión sistemática integral del género.

|

Macrauchenia patachonica.

Owen, 1838. |

|

Macrauchenia

patachonica Macrauchenia patachonica Macrauchenia

patachonica Macrauchenia patachonica Macrauchenia |

|

|

|

|

|

Esqueleto de

Macrauchenia

en el MACN. (Museo Argentino de Ciencias Naturales de

Buenos Aires). |

Pata de tres dedos. (*) |

Reconstrucción de

Macrauchenia patachonica (*). |

|

|

|

|

|

Cráneo y Mandíbula de Macrauchenia patachonica. Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. Gentileza de Adrián

Giacchino. |

|

Huella de Eumacrauchenichnus

patachonicus, en el Sitio

Paleoicnologico de Miramar. Hallazgo Mariano Magnussen. |

Mamífero

Litopterno.

Los primeros restos de

Macrauchenia

fueron descubiertos por

Charles Darwin durante su histórico viaje a bordo del

Beagle a comienzos de la

década de 1830, en sedimentos del

Pleistoceno tardío

aflorantes en los alrededores de

Punta Arenas, en el

extremo sur de la Patagonia, y dados a conocer científicamente por

el paleontólogo inglés

Richard Owen en 1838. De aspecto singular y casi propio de

la ciencia ficción, su nombre significa “cuello largo” y pertenece

al orden Litopterna;

alcanzaba dimensiones comparables a las de los camellos actuales,

pero presentaba los orificios nasales desplazados hacia arriba y una

gran fosa elíptica que indica la presencia de una trompa,

probablemente algo más larga que la del tapir moderno. Poseía patas

largas con pies ungulados provistos de

tres dígitos,

aunque es probable que no fuera un corredor veloz, ya que las

proporciones de sus extremidades posteriores se asemejan a las de

animales no cursoriales, como la jirafa. Su dieta estaba basada en

vegetación de ambientes

pantanosos y en el pastoreo, y aunque algunos autores han

propuesto una adaptación a un modo de vida semiacuático, sus restos

se han hallado tanto en depósitos vinculados a cuerpos de agua como

en sedimentos eólicos de

ambientes áridos y semiáridos. Presentaba molares

superiores de sección cuadrangular y

coronas altas, y

se extinguió hacia fines del Pleistoceno y comienzos del Holoceno.

En la actualidad, los hallazgos fósiles de

Macrauchenia son escasos

en América Latina;

Macrauchenia patachonica se registra en sedimentos

pleistocenos de Brasil,

Paraguay, Chile, Bolivia, Uruguay y Argentina, mientras que

sus antecesores más antiguos aparecen en el

Montehermosense (Plioceno),

representados por

Promacrauchenia antiqua. Asimismo, se conocen restos

relativamente recientes procedentes de la

Cueva del Mylodon,

con una antigüedad cercana a

11.000 años, y

del Sitio 2 de Arroyo Seco,

en la provincia de Buenos Aires, con unos

8.000 años. Entre

las especies relacionadas se incluyen

Epitherium laternarium,

Eoauchenia primitiva,

Diplasiotherium robustum,

Neolicaphrium recens,

Promacrauchenia kraglievichi,

Promacrauchenia chapadmalense,

Windhausenia delacroixi,

Pseudomacrauchenia yepesi

y Macraucheniopsis

ensenadensis.

Neolicaphrium recens.

Frenguelli,

1921.

|

|

|

|

|

Fragmento de

mandíbula de Neolicaphrium, procedente del Pleistoceno de

Termas de Rió Hondo, Santiago del Estero |

|

Posible

aspecto del

proteroterio

Neolicaphrium recens. MarMag.2026. |

Mamífero

Litopterno.

Se trata de un mamífero de pequeño tamaño,

superficialmente similar a los caballos actuales pero sin parentesco

alguno, perteneciente a la familia de los

proteroteríidos, un

linaje muy primitivo originado en América del Sur. Durante cerca de

50 millones de años de

relativo aislamiento, los mamíferos sudamericano-antárticos

evolucionaron en un verdadero continente-isla, dando lugar a formas

únicas como Neolicaphrium

recens, el último representante conocido de los

proteroteríidos. La expansión de las planicies abiertas en gran

parte del continente sudamericano favoreció la evolución de animales

corredores de estructura liviana; los primeros proteroterios

presentaban un dedo central muy desarrollado en cada pie y dos

laterales reducidos que apenas tocaban el suelo, una condición

comparable a la observada en las patas traseras de los jabalíes

actuales. Estos pequeños “falsos caballos” eran gráciles, de dorso

relativamente corto y extremidades alargadas con pezuñas; el cráneo

mostraba un rostro no particularmente alargado y ojos grandes,

recordando más a gacelas u otros herbívoros pequeños o medianos que

a los caballos modernos. Las proporciones de sus miembros sugieren

que habitaban ambientes

más boscosos, lo que permite realizar inferencias

paleoambientales y paleoclimáticas. Recientemente se dio a conocer

la presencia del género

Neolicaphrium

en sedimentos del

Pleistoceno de Termas de Río Hondo, en la provincia de

Santiago del Estero, donde previamente ya se había registrado parte

de un esqueleto de otro proteroterio en niveles

Mio-pliocenos;

además, se conocen escasos restos de

Neolicaphrium procedentes

del Pleistoceno de

Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Uruguay.

Mesotherium cristatum.

Serres, 1967.

Mamífero

Notoungulado.

Fue un género de

mesoungulados notoungulados

de hábitos estrictamente terrestres y alimentación herbívora, basada

principalmente en follajes duros presentes en

llanuras abiertas.

Alcanzaba un tamaño comparable al de una oveja actual y poseía

extremidades largas y esbeltas, adaptadas para la carrera a gran

velocidad, una estrategia defensiva frente a depredadores como los

feroces marsupiales carnívoros y las gigantescas aves que habitaban

Sudamérica en esa época. Su cuerpo era delgado pero robusto, y su

cráneo se diferenciaba notablemente de otros herbívoros similares

por presentar una dentición

de tipo rodentiforme. Representa un grupo relativamente

moderno dentro de los

tipoterios, exclusivo del continente sudamericano, cuyos

restos aparecen con frecuencia desde fines del

Plioceno medio

(posiblemente

Pseudotypotherium) hasta el

Pleistoceno medio–superior,

especialmente en los barrancos del litoral marítimo bonaerense entre

Miramar y Mar del Plata,

aunque son más abundantes en localidades como

Ensenada y Olivos.

Entre los géneros relacionados se incluyen

Protypotherium antiquum,

Typotheriopsis chasicoensis,

Protypotherium australe,

Pseudotypotherium histatum

y Mesotherium cristatum.

|

Megatherium americanum.

Cuvier, 1796. |

|

megatherium americanum megatherium americanum megatherium

americanum megatherium americanum megatherium |

|

|

|

Esqueleto

montado en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de

Buenos Aires "Bernardino Rivadavia". Al lado, uno de los dos

esqueletos de Megaterio exhibidos en el Museo de La Plata.

El técnico Mariano Magnussen Saffer junto a un cráneo de

Megaterio en plena preparación en el Museo de Ciencias

Naturales de

Miramar, hallado por Pablo Lamego. |

|

|

|

|

|

Huellas de

Megatherium en Pehuen Co. Fuente; Revista

Ciencia Hoy. |

Huellas del

icnogenero

Neomegatherichnum

en Pehuen Co. |

Reconstrucción de Megaterio. |

|

Mamífero

Pilosa.

En la actualidad, los

Pilosa están

representados por mamíferos pequeños y medianos, como osos

hormigueros, osos meleros y perezosos de tres dedos, caracterizados

por hábitos arborícolas, movimientos lentos y un metabolismo bajo;

sin embargo, durante el

Pleistoceno habitaron en Sudamérica formas gigantes, entre

las que destacó Megatherium,

descrito por primera vez en 1796 por el naturalista francés

Georges Cuvier a

partir de un esqueleto completo hallado en 1789 en las barrancas del

río Luján

(provincia de Buenos Aires). Su nombre, que significa “bestia

grande”, refleja adecuadamente que fue uno de los mayores mamíferos

terrestres que vivieron en la región pampeana y en el Pleistoceno

continental sudamericano, constituyendo, junto con

Glyptodon, uno de los

elementos más conspicuos de la megafauna de ese período. Presentaba

una dentición compuesta por molariformes en forma de columnas

prismáticas cuadrangulares y tradicionalmente se lo ha considerado

herbívoro, aunque se han propuesto dietas mixtas, carroñeras o

incluso carnívoras, a partir de evidencias como marcas pares en

huesos de megafauna hallados en Uruguay, compatibles con su

dentición, y estudios isotópicos que sugieren consumo de carne en

algunos perezosos gigantes extintos, sin poder determinar si fue por

caza o carroña. El registro del género se extiende desde el

Vorohuense hasta

el Lujanense temprano

(Megatherium americanum)

y tardío (Megatherium sp.),

con una distribución geográfica restringida al sur de América del

Sur —Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú y Bolivia—,

siendo reemplazado hacia el norte por el género

Eremotherium,

de rasgos más primitivos y probablemente adaptado a climas más

cálidos. Megatherium

podía superar los 4,5

metros de altura al erguirse sobre sus patas traseras,

apoyándose en la cola a modo de trípode para alcanzar el follaje

arbóreo y obtener una amplia visión del entorno, y su peso estimado

rondaba las cinco

toneladas; su cuerpo estaba cubierto por una densa pelambre

y sus extremidades anteriores, largas y robustas, poseían grandes

garras que facilitaban el acceso a la vegetación. En

Pehuen Co

(provincia de Buenos Aires) se identificó un importante yacimiento

paleoicnológico con huellas de este animal, de unos

11.000 años de

antigüedad, asociadas a rastros de otras especies extintas y

actuales, y se sabe que coexistió con grupos humanos en la provincia

de Buenos Aires hace aproximadamente

8.500 años. En

2018 se dio a conocer el hallazgo de un fémur y una mandíbula de

Megatherium filholi

en la ciudad de Miramar,

una forma de menor tamaño descrita originalmente por

Francisco Pascasio Moreno

hace más de 130 años, lo que permitió revalidar la especie, y

posteriormente se reportó un ejemplar juvenil de

Megatherium sp. del

Plioceno, cercano

a Miramar, que junto con otros registros de Bolivia y Perú

constituye uno de los más antiguos conocidos para el género; entre

las formas relacionadas se incluyen

Plesiomegatherium,

Megalonychops carlesi,

Pronothrotherium typicum

y Diheterocnus sanmartini.

|

Mylodon

darwinii. Owen, 1839. |

|

mylodon darwinii mylodon darwinii mylodon darwinii mylodon

darwinii mylodon darwinii mylodon darwinii mylodon darwinii |

|

|

|

|

Cráneo y mandíbula

de Mylodon exhibido en el Museo de

Antropología y Ciencias Naturales de Concordia,

Entre Ríos. |

Cueros, pelos y osteodermos en el Museo Argentino de

Ciencias Naturales de Buenos Aires. Seno de la

Ultima Esperanza. |

|

|

|

|

Excrementos de Mylodon

listai, del Seno de la Ultima

Esperanza (Patagonia Chilena) exhibidos Museo de La Plata. |

Recreación de

Mylodon (*) |

|

|

Esqueleto (*),

y

Por ultimo, una reconstrucción (*). |

Mamífero

Pilosa.

Perteneciente al infraorden

Pilosa,

Mylodon era de

menor tamaño que Megatherium

americanum, aunque compartía con él ciertas semejanzas

morfológicas; fue descubierto por primera vez por

Charles Darwin en

los alrededores de Bahía

Blanca y posteriormente estudiado por

Richard Owen, y se

alimentaba principalmente de vegetales. Se estima que alcanzaba unos

2,5 metros de altura a la

cruz y un peso aproximado de

tres toneladas. En

el Museo de la Universidad

Nacional de La Plata y en el

Museo Argentino de Ciencias

Naturales de Buenos Aires se exhibe un fragmento de

cuero momificado de Mylodon,

un hallazgo excepcional realizado de manera fortuita a fines del

siglo XIX en una caverna del

Seno de Última Esperanza, conocida como la

Cueva del Mylodon,

donde también se encontraron excrementos y grandes huesos dispersos

en sedimentos con restos de carbón. Este descubrimiento permitió

conocer la estructura de su piel, que contenía pequeños huesecillos

subesféricos (osteodermos)

incrustados en el interior del cuero, los cuales le otorgaban

flexibilidad y, al mismo tiempo, una notable protección,

convirtiéndolo en un verdadero animal acorazado. Los paleontólogos

consideran que esta adaptación cutánea pudo haberse originado en sus

antecesores del Paleoceno

o incluso antes, y habría dado lugar posteriormente a los acorazados

dasipódidos y

gliptodóntidos.

En otros sitios de la Patagonia chilena y argentina se han

recuperado restos similares, aunque menos espectaculares, y un

hallazgo realizado en la localidad de

Tres Arroyos,

provincia de Buenos Aires, permitió comprobar que los milodontes

fueron cazados y consumidos, junto con otros grandes mamíferos, por

grupos humanos prehistóricos. Esta especie se extinguió entre

10.000 y 8.000 años antes

del presente, y no existe consenso entre los investigadores

respecto al número de taxones válidos del género, dentro del cual se

incluyen Mylodon darwini

Owen, 1839, registrado en la región pampeana de Argentina;

Mylodon listai Ameghino,

de menor tamaño, presente en la Patagonia esteparia argentina y

áreas similares de Chile; y

Mylodon insigne Kraglievich, también documentado en la región

pampeana argentina.

|

Lestodon

armatus.

Gervais, 1855. |

|

lestodon arnatus lestodon arnatus lestodon arnatus lestodon

arnatus estodon arnatus lestodon arnatus lestodon arnatus

lestodon |

|

|

|

|

Lestodonte.

Por

MarMag.2025. |

|

Esqueleto en el Museo de La Plata. |

|

|

|

|

|

Cráneo de

Lestodon en el Museo de La Plata. |

Fémur de un

Lestodon que superaba a Megatherium |

Esqueleto completo de Lestodonte en el Museo Paleontológico

de Salto (Bs As). (*) |

Mamífero

Pilosa.

Fue un gran

xenartro

del Pleistoceno que, al igual que sus parientes, era principalmente

herbívoro y obtenía su alimento en las orillas de pantanos y cauces

fluviales, aunque posiblemente también actuaba como carroñero

oportunista. De gran tamaño, aunque menor que

Megatherium americanum, el

registro más antiguo del género se remonta al

Montehermosense

(Plioceno temprano); alcanzaba aproximadamente

4 metros de longitud,

con un cráneo de región rostral notablemente ensanchada, huesos de

los miembros grandes y robustos, y una dentición simple,

destacándose grandes dientes caniniformes proyectados hacia el

exterior de la boca, que habrían funcionado como defensa frente a

posibles depredadores. Su masa corporal se estima en unas

2,5 toneladas, y,

después de Scelidotherium,

Lestodon es uno de

los mamíferos fósiles del Cuaternario más frecuentes en el

territorio pampeano; junto con

Megatherium, representa a los

Tardigrada de

mayor tamaño corporal de su época. Investigadores del

Museo Paleontológico de

San Pedro dieron a conocer el descubrimiento de una manada

compuesta por diez individuos, tanto adultos como juveniles,

mientras que el Museo de

Ciencias Naturales de Miramar informó el hallazgo de al

menos cuatro ejemplares de distintas edades arrastrados por un río

hace miles de años, entre los cuales se recuperaron restos de un

individuo que habría superado en tamaño a

Megatherium, lo que abrió

nuevas hipótesis sobre su biología. Generalmente se considera que

estuvo adaptado a biomas abiertos de pastizales y arbustales, y

estudios tomográficos recientes realizados en los oídos de algunos

perezosos gigantes indican que eran animales sorprendentemente

rápidos y ágiles, comparables a hipopótamos o rinocerontes, en

marcado contraste con la visión tradicional que los describía como

criaturas extremadamente lentas. Entre las especies relacionadas se

reconocen Lestodon trigonidens,

exclusiva del Bonaerense y Lujanense, y

Lestodon armatus,

presente estratigráficamente en el Ensenadense y Lujanense, aunque

algunos autores sostienen que ambas podrían corresponder a una única

especie.

|

Scelidotherium leptocephalum.

Owen, 1840. |

|

Scelidotherium

Scelidotherium Scelidotherium Scelidotherium Scelidotherium

Scelidotherium Scelidotherium Scelidotherium

|

|

|

|

|

|

Esqueleto de Celidoterio (Scelidotherium

leptocephalum) exhibido en el Museo de La Plata. |

|

Esqueleto

montado por Fundación Azara en el Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. |

|

|

|

|

|

Cráneos de

Scelidotherium adulto y su cría, encontrados juntos.

Preservados en el Museo Cs Naturales de Miramar. |

|

Reconstrucción

de

Scelidotherium

en su cueva. Por Meredith. |

|

|

|

|

|

Una gran Paleocueva con

relleno y estructura interna, con una galería de 20 metros,

dos grandes cámaras y conexión a una antigua superficie, en

el Pleistoceno de Miramar, halladas por Mariano Magnussen

del Laboratorio Paleontológico del Museo de Ciencias

Naturales de Miramar. de las mismas se recuperaron marcas de

garras, atribuidas a Scelidotherium. |

|

|

|

Paleocueva de

Miramar. Una maravilla paleontológica bonaerense. En este esquema se dimensiona el recorrido

y tamaño total de la Paleocueva o Crotovina

realizada por un perezoso gigante y documentada por el Museo

de Miramar. Ilustración de D. Boh. |

Mamífero

Pilosa.

Los primeros restos fósiles

atribuidos a este género fueron descubiertos por

Charles Darwin

durante el viaje del Beagle

en la localidad de Bahía

Blanca, y a partir de materiales correspondientes al

cráneo, vértebras y costillas,

Richard Owen lo

denominó Scelidotherium en

1840. De menor tamaño que otros perezosos gigantes del Pleistoceno

mencionados previamente, estos

xenartros fueron,

sin embargo, algunos de los mamíferos más comunes del paisaje, como

lo demuestra la abundancia de sus restos en los depósitos

sedimentarios de este período; alcanzaban aproximadamente

1,7 metros de altura,

3,5 metros de longitud

y un peso estimado de una

tonelada. Su cráneo era alargado, bajo y estrecho, con un

rostro proyectado hacia adelante, y su dieta estaba compuesta por

vegetales obtenidos principalmente en ambientes secos. Estudios

biomecánicos realizados por investigadores del

Museo de La Plata

sobre los huesos de las extremidades anteriores demostraron que

Scelidotherium estaba

plenamente adaptado para la excavación, ya que la robustez de sus

huesos y sus amplias manos en forma de pala son coherentes con un

comportamiento de

superexcavador; este hábito fue corroborado a fines de la

década de 1990 con el descubrimiento de varias cuevas de estructura

interna cerca de la ruta 2, en las proximidades de

Mar del Plata, y

en 2002 con el hallazgo en

Miramar de una paleocueva con galerías, dos cámaras y

marcas de garras en paredes y techos, de unos

20 metros de extensión

y conectada con la antigua superficie. En años posteriores se

recuperaron esqueletos completos al sur de

Centinela del Mar

(Partido de General Alvarado), otro en

Camet Norte

(Partido de Mar Chiquita) y un notable ejemplar de una hembra adulta

abrazando a su posible cría en

Mar del Sud,

actualmente preservado en el

Museo de Ciencias

Naturales de Miramar. El género

Scelidotherium se

diferencia de Scelidodon

por la presencia de caracteres más derivados en los miembros y el

cráneo, y comprende al menos dos especies pleistocenas reconocidas,

Scelidotherium floweri y

Scelidotherium leptocephalum.

Estas especies habitaron ambientes abiertos y parcialmente arbolados

de climas templados, aunque durante el Pleistoceno tardío también se

registran en ambientes de altura, entre

2.000 y más de 3.000

metros, bajo condiciones templado-frías, como en

Las Juntas

(Catamarca) y Lauricocha

(Perú), si bien en este último sitio existen evidencias de que los

restos fueron transportados por el ser humano. Este notable mamífero

desapareció del registro fósil hace aproximadamente

7.000 años, y su

distribución geográfica abarcó los actuales territorios de

Argentina, Perú, Uruguay y

Paraguay; entre los géneros relacionados se incluyen

Proscelidodon patrius,

Scelidotherium floweri,

Scelidotherium parodi,

Scelidotherium leptocephalum,

Scelidodon patrius y

Scelidodon capellini.

|

Glossotherium robustum.

Owen, 1842. |

|

glossotherium robustum glossotherium robustum glossotherium

robustum glossotherium robustum glossotherium robustum

|

Esqueleto adulto y de un juvenil en el Museo de La Plata.

(*) |

|

Reconstrucción de Glosoterio. (*) |

Mamífero

Pilosa.

Fue un género extinto de

perezosos gigantes

sudamericanos, perteneciente a la familia

Mylodontidae,

caracterizado por su gran tamaño, hábitos completamente terrestres y

cuerpo corpulento, con una cabeza voluminosa y una cola larga y

pesada. Presentaba pies largos provistos de garras curvadas hacia el

interior, al igual que otros pilosos ya descritos, por lo que

caminaba apoyando los nudillos; es probable que pudiera erguirse

sobre las patas traseras, equilibrándose con la cola y utilizando

las garras para llevar el alimento a la boca. Alcanzaba

aproximadamente 3,5 metros

de longitud, 1,7

metros de altura y una masa estimada de

una tonelada, y su

extinción se produjo durante el

Holoceno medio,

hace unos 8.000 años antes

del presente. Su cuerpo estaba cubierto por una densa y

espesa pelambre, y en la piel se encontraban embebidos numerosos

osteodermos de

forma y tamaño variables, generalmente superiores a un centímetro de

diámetro. Los restos completos recuperados en Argentina son muy

escasos, y su dieta habría sido variada, compuesta por hojas de

gramíneas, arbustos, árboles y posiblemente carroña. Los primeros

registros del género corresponden a la

Formación Vorohué,

y su desaparición habría estado vinculada a cambios climáticos

progresivos, sumados a la posible presión de la caza humana, que

redujeron paulatinamente sus poblaciones hasta la extinción. Un

género relacionado es

Paraglossotherium elmollarum, cuyos restos proceden de

Tafí del Valle,

en la provincia de Tucumán,

mientras que el registro más reciente de un ejemplar corresponde a

un fósil de unos 8.000

años de antigüedad, hallado a aproximadamente

160 km de la ciudad de

Buenos Aires. Estudios sobre la estructura del oído interno

indican que este animal era

rápido y ágil, en

marcado contraste con los perezosos arborícolas actuales. Otras

especies relacionadas incluyen

Glossotherium chapadmalense,

Glossotherium robustum y

Glossotherium myloides.

Catonyx tarijensis. Ameghino

1891.

|

|

|

|

|

Cráneo de Catonix,

exhibido en el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Mano de Catonyx

tarijensis Río Tercero. Córdoba. |

Aspecto de

Catonyx tarijensis. Por Román Yevseyev. Tomado de Vk.com. |

Mamífero

Pilosa.

Es un género extinto de perezosos

gigantes terrestres perteneciente a la familia

Mylodontidae, endémico de

América del Sur

durante el Pleistoceno.

Fue nombrado por Florentino

Ameghino en 1891 y posteriormente asignado a la subfamilia

Scelidotheriinae

por Gaudin (1995).

Se trató de un gran herbívoro que probablemente compartía

preferencias ambientales y rasgos ecológicos con otros perezosos

gigantes de su época. Habitó el continente sudamericano desde hace

aproximadamente 2,5 millones

de años hasta cerca de

10.000 años antes del

presente, y sus restos fósiles han sido hallados en

Brasil y en la

Formación San José

de Uruguay; en

Argentina, en

cambio, el registro es escaso y se limita a algunos hallazgos en la

provincia de Córdoba

y en Miramar,

provincia de Buenos Aires.

Posiblemente, al igual que otros representantes de los

Pilosa, fue un

animal más ágil y rápido de lo que tradicionalmente se suponía, y

pudo haber incorporado

carroña de manera ocasional a su dieta.

Scelidodon

copei. Ameghino, 1881.

|

|

|

|

|

Esqueleto de Scelidodon

en el Museo Argentino de Ciencias Naturales de Buenos

Aires.

|

|

Aspecto de Scelidodon.

Por Jorge Blanco. |

Mamífero Pilosa.

Se trata de un género extinto de perezosos

gigantes del Pleistoceno,

cuyos primeros restos fueron descriptos por

Charles Darwin en

Bahía Blanca

durante su viaje a bordo del

Beagle. A partir de cráneos, vértebras y costillas,

Richard Owen

interpretó que se trataba de un animal de gran masa corporal y

desplazamiento lento; sin embargo, descubrimientos posteriores

permitieron reconstruirlo casi por completo y confirmar un tamaño

considerable, comparable al de

Mylodon. Presentaba

un cráneo pequeño, alargado, estrecho y bajo, con mandíbulas

prolongadas y premaxilares cortos, mientras que su dentición

mostraba superficies masticatorias elípticas o levemente

triangulares, con hileras dentarias paralelas y continuas de tamaño

similar en ambas mandíbulas, lo que indica una dieta estrictamente

herbívora basada en arbustos, hojas y raíces. Su cuerpo era robusto

y probablemente estaba cubierto por un espeso pelaje; alcanzaba unos

2,5 metros de longitud,

1 metro de altura

y un peso cercano a una

tonelada. Las extremidades posteriores eran largas y

poderosas, las anteriores más cortas, y ambas terminaban en grandes

garras curvadas hacia el interior, por lo que se desplazaba

apoyándose sobre el dorso de manos y pies; además, podía erguirse

sobre las patas traseras, utilizando su cola gruesa como soporte

para mantener una postura vertical. Sus registros más recientes

corresponden al

Pleistoceno tardío (edad Lujanense).

Pyramiodontherium

sp. Rovereto, 1914.

|

|

|

|

|

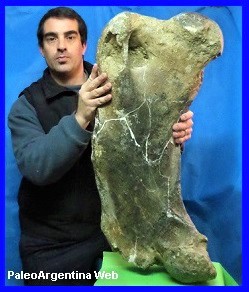

Fémur de Pyramiodontherium, recuperado

en el Pleistoceno de San Pedro, Buenos Aires. Imagen de

prensa. |

|

Posible

aspecto de

Pyramiodontherium. (*). |

Mamífero

Pilosa.

Los

Pyramiodontherium fueron un grupo de antiguos perezosos

terrestres que habitaron la Argentina desde finales del

Mioceno hasta el

Plioceno medio; sin

embargo, un reciente hallazgo realizado por el equipo del

Museo Paleontológico de San

Pedro amplía notablemente su rango temporal conocido. El

descubrimiento consiste en un

fémur prácticamente completo,

de 42 kilogramos de peso,

perteneciente a un individuo de tamaño colosal, lo que confirma la

presencia de este género hace apenas

700.000 años,

cuando hasta ahora se creía extinguido desde hacía unos

tres millones de años.

Este registro convierte al ejemplar de San Pedro en el más moderno

conocido para el género y sugiere que estos perezosos sobrevivieron

al menos dos millones de

años más de lo que se pensaba. Tanto el Grupo

Conservacionista de San Pedro como el Dr.

Luciano Brambilla,

investigador de la

Universidad Nacional de Rosario encargado del estudio del

material, coinciden en que las diferencias morfológicas observadas

en el fémur permitirían reconocer una

nueva especie,

hasta ahora desconocida dentro del género. Emparentados con los

megaterios, los

gigantescos perezosos que habitaron la región pampeana hasta fines

del Pleistoceno, los Pyramiodontherium eran considerados de tamaño

intermedio en comparación con aquellos; no obstante, la nueva

especie de San Pedro evidencia un desarrollo corporal excepcional,

que incluso supera al de los megaterios más grandes. Los restos de

este género son extremadamente escasos y se conocen únicamente en la

Argentina, con registros en las provincias de

Catamarca, La Rioja, Entre

Ríos y Chubut.

Neosclerocalyptus

ornatus.

Owen, 1845.

|

|

|

|

|

Neosclerocalytus ornatus, exhibido en el

Museo Ciencias

Naturales en Villa Escolar, Formosa. |

Huellas fósiles de un

Gliptodonte del icnogenero

Glyptodontichnus

en el

sitio paleoicnologico de Puhuen Co. |

Neosclerocalyptus

ornatus, saliendo de su madriguera. Ilustración

de

Carlos Alberto Montefusco. |

Mamífero Cingulata.

Los

gliptodontes constituyen quizá la familia extinta de

mamíferos fósiles más conocida; su nombre, que significa “diente

tallado”, alude a la compleja morfología de su dentición. Su rasgo

distintivo era una coraza

rígida, sin bandas móviles como las de los armadillos

actuales, lo que limitaba su movilidad, formada por placas óseas

circulares e irregulares ensambladas como un mosaico. El origen del

grupo se remonta al Eoceno,

hace unos 45 millones de

años, aunque alcanzaron su máxima diversidad de formas y

tamaños hacia fines del

Plioceno y durante todo el

Pleistoceno. A

diferencia de sus parientes modernos, no eran insectívoros, sino que

se alimentaban principalmente de

pastos y vegetación dura.

Se conocen alrededor de 60

especies de gliptodóntidos, con tres morfologías básicas,

entre las cuales

Neosclerocalyptus representó una de las formas más pequeñas

de América del Sur. Este género presentaba un caparazón alargado y

bajo, con placas fácilmente identificables por el predominio de la

figura central sobre las periféricas; la cabeza estaba protegida por

un escudete óseo y la cola recubierta por anillos móviles y un tubo

largo y cilíndrico, posiblemente utilizado como defensa.

Neosclerocalyptus,

perteneciente a los

Hoplophorini, se caracteriza por el notable desarrollo y

neumatización de los senos frontonasales, la gran altura del cráneo

—especialmente en su región posterior— y la ausencia de cresta

sagital, reemplazada por una marcada concavidad media; sus huesos

nasales conferían al hocico un aspecto inflado, posiblemente

relacionado con el acondicionamiento del aire o con funciones de

exhibición. En la localidad de

Centinela del Mar,

cerca de Miramar, un equipo del Museo de La Plata identificó una

paleocueva con

estructura interna que contenía restos de este género, con marcas de

garras en las paredes y rastros de fricción del caparazón en el

techo, lo que, junto a ciertos rasgos anatómicos, sugiere posibles

hábitos cavadores

en estos gliptodontes de menor talla, cuyas extremidades eran

relativamente delgadas y cortas y cuyo peso oscilaba entre

250 y 300 kilogramos.

Sus restos son relativamente frecuentes en los sedimentos

cuaternarios del sudeste bonaerense, observándose diferencias entre

las especies más modernas, de unos

120.000 años, y

las más antiguas, que alcanzan hasta

un millón de años.

En 2024 se

publicó un estudio que analizó

32 marcas de corte

en fragmentos óseos de un ejemplar de

Neosclerocalyptus

hallado en la cuenca del

río Reconquista, en la localidad de Merlo, con una

antigüedad de 21.000 años,

demostrando una clara

interacción humana con la megafauna prehistórica; el patrón

de las marcas, interpretado como una secuencia lógica de desposte

con herramientas líticas, se suma a evidencias similares registradas

en América del Norte entre

26.000 y 22.000 años atrás. La distribución geográfica del

género es amplia e incluye

Argentina, Paraguay, Chile, Bolivia y Brasil, con un

registro que se extiende desde el

Ensenadense

(Pleistoceno temprano-medio) hasta el

Holoceno temprano,

asociándose principalmente a

ambientes abiertos de

pastizales parcialmente arbolados. Otras especies

relacionadas incluyen

Neosclerocalyptus heusseri, Neosclerocalyptus ornatus y

Hoplophractus.

Doedicurus clavicaudatus.

Owen, 1846.

Mamífero Cingulata:

Fue la

especie de mayor tamaño dentro de la familia de los gliptodontes,

alcanzando aproximadamente

4,3 metros de longitud y

2 metros de altura,

con una masa estimada cercana a

dos toneladas. Su

coraza presentaba una morfología particular, con una especie de

joroba dorsal en la

región más elevada y placas óseas unidas de manera más laxa que en

otros gliptodontes contemporáneos. La cola estaba conformada por

cuatro anillos,

seguidos por un tubo

cilíndrico de alrededor de un metro de longitud que

culminaba en una masa ósea

provista de púas córneas, constituyendo un eficaz sistema

defensivo frente a los depredadores habituales. Las extremidades

eran notablemente robustas, y tanto la columna vertebral como la

cadera se encontraban

fusionadas al caparazón, otorgándole una gran rigidez

estructural. Se habría alimentado principalmente de

pastos cortos en

ambientes semiáridos,

y, como el resto de los gliptodontes, se extinguió sin dejar

representantes actuales. Restos excepcionalmente bien preservados de

esta especie fueron recuperados durante

dos campañas

paleontológicas realizadas en 1918 por

Carlos Ameghino y Lorenzo

Parodi, y actualmente se encuentran depositados en el

Museo Argentino de

Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” y en el

Instituto Nacional de

Investigación de las Ciencias Naturales, en Buenos Aires,

Argentina. Entre los géneros y especies relacionadas se incluyen

Neosclerocalyptus heusseri,

Sclerocalyptus ornatus, Hoplophractus, Plohophoroides conterminus,

Plohophorus figuratus, Panochthus tuberculatus, Doedicurus

clavicaudatus, Glyptodon munizi y

Paraglyptodon

chapadmalensis.

Glyptodon reticulatus.

Owen, 1845.

|

|

|

|

|

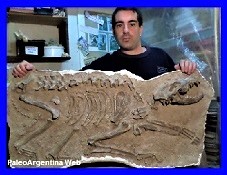

Extracción

de un Glyptodon reticulatus del Pleistoceno por el Museo

Municipal Punta Hermengo de Miramar. |

|

Ejemplar de Glyptodon munizi en el Museo de

Ciencias Naturales de Miramar. |

|

|

|

|

|

Excepcional

hallazgo de cuatro Gliptodontes, en el lecho del arroyo Salado, en el partido

bonaerense de Bolívar. |

|

Aspecto en vivo de

Glyptodon

reticulatus por Roman Uchytel. |

Mamífero Cingulata.

Fue una de las especies más comunes en el

territorio bonaerense y en gran parte de la Argentina, como lo

demuestra la abundancia de sus restos fósiles, y su existencia fue

comunicada por primera vez por

Richard

Owen en 1845. Este gliptodonte alcanzaba aproximadamente

3,5 metros de longitud

y 1,4 metros de altura,

con una masa estimada de 1,5

toneladas, y presentaba un cráneo protegido por una coraza

cefálica; como es característico del grupo, su caparazón carecía de

bandas móviles y medía cerca de

2,5 metros de largo por 2

metros de ancho, estando formado por placas óseas

engrosadas de entre 1 y 8

centímetros de diámetro, fácilmente reconocibles por su

patrón en forma de “flor” o “roseta”. A diferencia de otros géneros,

su cola no mostraba un tubo terminal anquilosado, sino que estaba

compuesta por siete

anillos móviles de diámetro decreciente, con placas de

morfología robusta y puntiaguda. Sus extremidades eran cortas y

fuertes, y gran parte de la columna vertebral y la pelvis se

encontraban fusionadas al

caparazón, otorgándole una estructura rígida; su dieta se

basaba principalmente en el

pastoreo de hierbas bajas

en ambientes abiertos, como pastizales y estepas, hipótesis

reforzada por estudios recientes del aparato hioideo.

Investigaciones publicadas en Francia por paleontólogos argentinos

sugieren además que varias especies de gliptodontes, incluido

Glyptodon, podían incorporarse sobre las patas traseras y

apoyarse en la cola, formando un

trípode para

sostener su pesado cuerpo. Su extinción ocurrió hacia

los 10.000 años antes del

presente, y dentro de los Glyptodontidae es el género con

mayor distribución

latitudinal, desde el sur de Argentina hasta Venezuela,

siendo dudosa su presencia en Centroamérica, especialmente en

México. El hallazgo de corazas y placas óseas de Glyptodon es

extremadamente frecuente en la región pampeana, y en

2019 se determinó

que Glyptodon clavipes

y Glyptodon reticulatus

corresponden a una misma especie, cuyas diferencias se debían a

variaciones ontogenéticas; posteriormente, en

2020, un equipo

del INCUAPA–CONICET (UNICEN)

recuperó restos de caparazones de

cuatro gliptodontes

en el lecho del arroyo Salado, en el partido de Bolívar. Entre los

taxones relacionados se incluyen

Paraglyptodon

chapadmalensis (Plioceno),

Glyptodon munizi, G.

principalis, G. laevis y G. gemmatus (Ensenadense), así

como G. perforatus, G.

elongatus y G. clavipes, presentes en el Bonaerense y

Lujanense.

Panochthus

tuberculatus.

Owen,1845.

|

|

|

|

|

Ejemplar de

Panochthus sp

en el Museo de La Plata. |

Cráneo en el

Museo de Cs Naturales de la localidad de Las Flores, Prov Bs

As. |

Panochthus, comparado con un armadillo

moderno del genero Dasypus. MarMag.2026. |

Mamifero Cingulata.

Fue otro de los célebres y

populares gliptodontes pampeanos, cuyo origen se remonta al

Eoceno,

a partir de pequeñas formas del tamaño de un gato doméstico, y que

alcanzó su máximo desarrollo durante el

Mioceno, Plioceno y,

especialmente, el Pleistoceno. Se diferencia de

Glyptodon por

su característica coraza en

forma de casco prusiano, formada por placas óseas gruesas

con un relieve compuesto por numerosas figuras circulares pequeñas,

uniformes y finamente punteadas; este caparazón presenta un marcado

alargamiento de la región

pélvica en detrimento de la zona torácica. El tubo caudal

era de gran tamaño y notablemente aplanado en comparación con otros

gliptodontes, y exhibe cicatrices que sugieren la presencia de

largas espinas córneas

puntiagudas, utilizadas como un eficaz sistema defensivo

frente a los carnívoros de la época. Su cráneo era corto pero

extremadamente robusto, acompañado por mandíbulas masivas y de

aspecto grotesco, mientras que las extremidades eran cortas y muy

gruesas; al igual que en otros gliptodontes, la

pelvis y gran parte de la

columna vertebral estaban fusionadas a la coraza dorsal,

otorgándole gran rigidez estructural. Los fragmentos de coraza de

Panochthus

son relativamente frecuentes en los depósitos pampeanos, y su

distribución geográfica abarcó los actuales territorios de

Argentina, sur de Brasil,

Uruguay y Bolivia, donde habría habitado ambientes abiertos

dominados por pastizales, de los cuales se alimentaba. Para el

Bonaerense y Lujanense

se reconocen varias especies, entre ellas

Panochthus tuberculatus,

P. morenoi y P. frenzelianus, que se

diferencian principalmente por el tamaño corporal y ciertos

caracteres craneales, como la presencia de órbitas abiertas o

cerradas, registrándose además el género

Panochthus intermedius.

|

Pampatherium typum.

Ameghino, 1937.

|

|

pampatherium typum pampatherium typum pampatherium typum

pampatherium typum pampatherium typum pampatherium |

|

Mandíbula de

Pampatherium en el Museo de La Plata, y coraza

articulada. Aspecto del armadillo gigante (*). |

Mamífero Cingulata.

La familia

Dasypodidae (o

Chlamyphoridae) agrupa a mamíferos cuyo cuerpo se encuentra

protegido por una coraza ósea formada por placas dérmicas, dividida

en una coraza escapular

y una coraza pélvica,

separadas entre sí por varias bandas móviles cuyo número varía según

la especie. En la actualidad, este grupo está representado por

animales de pequeño tamaño, como los peludos y las mulitas; sin

embargo, durante el

Cuaternario existió una forma de gran tamaño conocida como

Pampatherium,

cuyo nombre significa “bestia de la pampa”. Este animal habría

alcanzado unos 225

kilogramos de peso y superado los

2,5 metros de longitud,

presentando un caparazón con bandas móviles que le permitían

realizar movimientos ágiles y excavar extensas galerías

subterráneas, donde probablemente pasaba gran parte de su tiempo.

Los registros más antiguos de los

Pampatheriidae en

la región pampeana, correspondientes al

Plio-Pleistoceno,

son relativamente escasos, aunque resultan más frecuentes en el

Mio-Plioceno de

la Mesopotamia, representados por el género

Kraglievichia, y

en la región sudandina, por

Vassalia; en años

recientes, diversos investigadores han vuelto a incluir a este grupo

dentro de la familia

Dasypodidae, tal como lo había propuesto en su momento

Florentino Ameghino. Se estima que su dieta era amplia y

oportunista, incluyendo gusanos, huevos, vegetales e incluso

carroña, hipótesis apoyada por la morfología de sus dientes; en

particular, la presencia de una

cresta axial de dentina

compacta en los molariformes sugiere un consumo

predominante de vegetales

duros o altamente abrasivos, como las gramíneas.

Pampatherium typum

se registra en la Argentina a lo largo de todo el

Ensenadense y Lujanense,

con hallazgos en las provincias de

Buenos Aires, Santa Fe,

Córdoba, Corrientes y Formosa, y también fuera del país, en

la República Oriental del

Uruguay, Bolivia

(Tarija y Papúa) y Brasil.

Al igual que los gliptodóntidos, se lo asocia principalmente a

ambientes abiertos y

pastizales, y entre los géneros relacionados se reconocen

Plaina intermedia, Kraglievichia sp., Chlamydotherium paranense,

Pampatherium typum y Vassalia sp.

Propraopus grandis.

Ameghino, 1881.

|

Coraza y cola de

Propraopus grandis. Este ejemplar es el mas completo que se

conoce y fue hallado en el Pleistoceno bonaerense, exhibido en el

Museo de La Plata. Al lado, posible aspecto de Propraopus

grandis,

por MarMag.2025. |

Mamífero

Cingulata. Se trata de otro género de

dasipódidos, mamíferos

caracterizados por una coraza

ósea formada por placas córneas que, a diferencia de los

gliptodontes, presentaban bandas

móviles, lo que les permitía realizar amplios movimientos e

incluso enrollarse parcialmente en forma de bola. Su origen se remonta

al Paleoceno medio,

hace aproximadamente 55 millones

de años, y en un lapso relativamente corto lograron colonizar

una gran diversidad de ambientes, alcanzando una notable

diversificación. Su tamaño era comparable al del actual

tatú carreta que habita

el norte argentino, alcanzando cerca de

1,20 metros de longitud.

Su dieta era amplia y oportunista, compuesta principalmente por

gusanos, huevos, vegetales y

animales en estado de descomposición. Las extremidades eran

cortas y robustas, rasgo típico del grupo, con

falanges ungueales muy

desarrolladas, adaptadas para excavar extensas madrigueras

donde pasaban gran parte de su vida y donde las hembras parían a sus

crías. La presencia de

osteodermos fijos se reconoce por su forma hexagonal y por la

existencia de dos o tres figuritas periféricas en el borde anterior,

mientras que en las placas móviles se observan dos surcos que divergen

hacia la parte posterior, delimitando una figura subtriangular. El

registro fósil de este género es

muy escaso y suele

estar representado por restos aislados. Típicamente

pleistoceno, el

género incluye a P.

punctatus y P.

sulcatus en Brasil,

P. magnus en

Ecuador y P. grandis

en Argentina y Bolivia, con una distribución que se extiende hacia el

norte hasta Florida, Missouri

y Oklahoma, en los Estados Unidos. En la Argentina, la única

especie reconocida es P.

grandis, registrada en los pisos

Ensenadense y Lujanense

en las provincias de Buenos

Aires, Córdoba y Catamarca, y desde el punto de vista

paleoambiental su presencia sugiere

ambientes abiertos.

Chaetophractus villosus.

Desmarest, 1804.

|

|

|

|

|

Ejemplar

mayormente completo de

Chaetophractus sp. Museo

Municipal de Ciencias Naturales de Miramar. |

Cráneo del mismo

ejemplar de la izquierda de

Chaetophractus sp. Museo

de Ciencias Naturales de Miramar. |

Aspecto

de

Chaetophractus.

Carlos Wiedner. |

Mamífero Cingulata.

Se trata de un

armadillo fósil emparentado con el género viviente conocido

como peludo pampeano,

cuyo linaje tiene un origen

sudamericano, con antecesores fósiles que se remontan al

Eoceno, hace

aproximadamente 45 millones de

años; posteriormente, tras el restablecimiento de la conexión

entre ambas Américas, este género logró expandirse hacia regiones del

centro de Norteamérica.

Era un armadillo fuertemente

acorazado, con una armadura compuesta por un

mosaico de pequeñas placas óseas

desarrolladas en la dermis y recubiertas por epidermis córnea, que

constituían un eficaz sistema de defensa contra los depredadores,

incluyendo la protección de la cola. Estas placas formaban un

escudo rígido sobre los

hombros y otro sobre los cuartos traseros, mientras que la región media

del cuerpo estaba cubierta por

bandas transversales articuladas, unidas por piel flexible, lo

que le permitía enrollarse

completamente y proteger el abdomen, la única zona vulnerable.

Presentaba un cuerpo robusto, con

patas cortas y musculosas

que le otorgaban gran agilidad, y extremidades provistas de

garras bien desarrolladas,

utilizadas tanto para la obtención de alimento como para la excavación

de madrigueras. De hábitos

nocturnos, su dieta era variada e incluía

insectos, gusanos, pequeños

vertebrados y ocasionalmente carroña. Los restos fósiles de

este y otros géneros morfológicamente afines son frecuentes en los

afloramientos sedimentarios del

Plioceno y Pleistoceno

pampeanos. Entre los géneros y especies relacionados se

incluyen

Chorobates recens,

Chorobates villosissimus,

Dasypus laevisculptus,

Macrochorobatus chapadmalensis,

Macroeuphractus outesi,

Macroeuphractus retusus

y

Zaedyus sp.

Lestodelphys halli.

Thomas, 1921.

|

|

|

|

|

Mandíbulas y maxilares

comparados con una moneda de cinco centavos para indicar

su tamaño real. Colección del Museo de Ciencias

Naturales Punta Hermengo. |

|

Aspecto en

vida del pequeño carnívoro marsupial Lestodelphys

del Pleistoceno Pampeano. (*) |

Mamífero Marsupial.

Se trata de un

género muy abundante durante el

Pleistoceno pampeano, caracterizado por su

pequeñísimo tamaño,

comparable al de un ratón, lo que habría hecho fácil confundirlo a

simple vista, aunque en realidad pertenecía a la

familia de las zarigüeyas o

falsas comadrejas (marsupiales). Habría presentado

hábitos tanto arborícolas como

terrestres, con una

dieta omnívora que incluía huevos, insectos y pequeños roedores

contemporáneos de tamaño similar. Su

reproducción era compleja,

ya que las hembras parían crías muy poco desarrolladas que completaban

su crecimiento en un marsupio

externo. Sus restos fósiles son escasos y suelen encontrarse

asociados a otros

microvertebrados dentro de

regurgitaciones de aves rapaces,

lo que explica su frecuente fragmentación. Los géneros

Thylamys y

Lestodelphys son

los marmosinos fósiles más comunes en los registros

Plio-Pleistocenos de la región

pampeana, y sus representantes actuales muestran adaptaciones a

ambientes templados y xéricos,

como la capacidad de almacenar

grasa en la cola y de entrar en

estados de torpor diario o

hibernación, posiblemente como respuesta a la escasez

estacional de alimentos, especialmente insectos; es probable que sus

formas fósiles presentaran comportamientos similares. Como consecuencia

de los cambios climáticos y geográficos posteriores, su distribución

actual es más restringida, y hoy los representantes del género

Lestodelphys

habitan sectores de La Pampa y

el sur patagónico. Entre los géneros y especies relacionados se

incluyen Lestodelphys juga,

Lestodelphys halli,

Lutreolina crassicaudata,

Lutreolina tracheia,

Monodelphys dimidiata,

Thylamys contrerasi,

Thylamys pusillus,

Thylatheridium cristatum,

Thylatheridium pascuali,

Thylophorops perplana

y

Thylophorops chapadmalensis.

Lagostomus maximus.

Desmarest.1817.

|

|

|

|

Cráneo con Mandíbula en el

Museo de Ciencias Naturales de Miramar. |

Restos muy

completos exhibidos en el Museo Paleontológico de San Pedro. |

Aspecto de Lagostomus maximus.

Por MarMag.2025. |