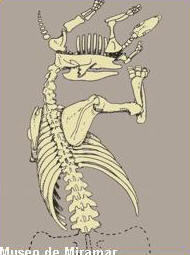

Un perezoso gigante junto a su

cría. Algunos datos sobre su estudió.

Mariano Magnussen Saffer. Museo Municipal Punta

Hermengo de Miramar. Fundación Argentavis. Grupo

Paleo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar

Tomado de;

Magnussen Saffer,

Mariano (2014).

Un perezoso gigante junto a su cría. Algunos datos sobre su

estudió. Paleo Revista

Argentina de Paleontología. Boletín Paleontológico. Año XII. 107: 19-22.

Ilustraciones

y fotografías de Daniel Boh, Paleoartista,

museólogo y titular del Museo Municipal Punta

Hermengo de Miramar.

Recientemente, y por medio de un trabajo

científico, se dieron a conocer estudios

realizados a un ejemplar adulto y un juvenil de

Scelidotherium leptopcephalum en el

interior de una paleocueva colapsada del

Pleistoceno superior, en la cual, se realizaron

observaciones tafonomicas sobre ambos individuos

y el contexto en donde y como fue hallado.

El material procede de la localidad balnearia

de Mar del Sud, Partido de General Alvarado,

Provincia de Buenos Aires, Argentina, y

recuperado, restaurado, estudiado y depositado

en el Museo Municipal “Punta Hermengo” de la

ciudad de Miramar.

La Tafonomía es la parte de la Paleontología que estudia los procesos de

fosilización y la formación de los yacimientos

de fósiles. Se puede ayudar de disciplinas como

la Ecología, la Geoquímica, la Sedimentología,

etc. Junto a la Paleobiología y la Biocronología,

la Tafonomía es una de las tres divisiones de la

Paleontología.

|

|

Los fósiles que podemos encontrar en un

estrato no tienen por qué provenir de

organismos que vivieron juntos, que

compartieron el mismo ambiente e

interactuaron, ni siquiera ser de la

misma edad geológica.

Los estudios tafonómicos nos pueden

permitir analizar la historia y

procedencia de los diferentes elementos

de una asociación fósil, para ello hay

que tener en cuenta todos los parámetros

observables posibles, características de

la matriz rocosa, rellenos,

alteraciones, encostramientos,

abrasiones, erosiones, mineralizaciones,

deformación y rotura, posición y

orientación, disgregación de partes,

selección de tamaños, colonización, etc.

Cuando en un mismo estrato se pueden

distinguir agrupaciones de fósiles que

comparten algunos de estos factores en

común se pueden establecer «familias»

tafonómicas con los restos que han

compartido una historia común, lo que

indicaría una evolución tafonómica

compleja, y hay que estudiar, por tanto,

cada agrupación separadamente. |

Como en otras disciplinas, lo complejo del análisis

tafonómico, exige un lenguaje específico, preciso,

que exprese inequívocamete los conceptos

involucrados y necesarios para las interpretaciones

paleobiológicas, paleoecológicas, bioestratigráficas

y paleogeográficas. Por otra parte, los fósiles no

son los organismos que vivieron en el pasado, aunque

fueran producidos directa o indirectamente por

ellos, y destacar esta obviedad es crucial para

evitar errores y falsas interpretaciones del

registro fósil.

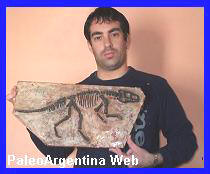

En

las tareas de campo realizadas por el museo

miramarense, se recuperaron del espécimen adulto

prácticamente todo el esqueleto, pero carece de los

miembros traseros debido a la erosión, en cambio del

juvenil se encuentra completo. Este ultimo, se

encontraba apoyado sobre la cabeza del adulto.

El análisis del contexto sedimentario y los

atributos tafonómicos observados permitieron tener

una amplia información del material exhumado. Los

datos aquí reunidos son congruentes con los

antecedentes disponibles, indicando la ocupación de

grandes madrigueras

ha

sido principalmente postulada como producto de la

actividad cavadora de los grandes Mylodontidae

(perezosos gigantes como Lestodon,

Glosotherium y Scelidotherium).

|

El paquete sedimentario de la paleocueva se

encuentraba compuesto por limos arcillosos

pardo-rojizos y limos arenosos de igual

coloración, generalmente macizo y

litológicamente similares al sedimento

hospedante.

Sus límites pueden ser distinguidos a pesar

de la poca diferencia estructural,

granulométrica y cromática entre el relleno

y el sedimento hospedante, características

previamente citadas para la identificación

de este tipo de icnofósiles. |

Se

considera como sedimento de relleno aquel, que

ingreso a la cueva, tanto por el derrumbe, o por

medio de agua u otro agente. Así mismo, se considera

sedimento hospedante aquel que se encuentra por

debajo, por encima o laterales de la cueva, por lo

general mas consistente.

No

se observan indicios de meteorización (expuesto al

sol, lluvia o agentes ambiéntales) o fragmentación

ósea, surcos o marcas de actividad depredadora,

desmembramiento postmortem o transporte (desplazados

por agua, otros animales etc).

Los

restos postcraneanos (esqueleto) se encuentran

articulados y asociados a los elementos craneanos.

Ambos animales se hallaban un una posible cámara,

sin evidencia de galerías debido a la erosión.

El diámetro de la estructura que contenía el

material, de 1.80 a 2,20 mtrs

correspondiendo al morfotipo ya conocidos de

Scelidotheriinae. La asociación de estos

individuos permite postular que pertenecen al mismo

grupo familiar (madre y cría), y que encontraron la

muerte al derrumbarse la estructura sobre ellos,

señala el estudio.

Los

primeros restos fósiles atribuidos a Scelidotherium

fueron descubiertos por Charles Darwin en su viaje

del Beagle en la localidad de Bahía Blanca. Basados

en restos del cráneo, vértebras y costillas, Richard

Owen lo bautizo como Scelidotherium en 1840.

|

|

De tamaño menor y del grupo de los

Xenarthros (perezosos) mencionados

anteriormente fueron los mamíferos mas

comunes del paisaje del Pleistoceno, ya que

sus restos fósiles son muy abundantes en los

depósitos sedimentarios de este periodo.

Tenía 1,7 metros de alto y 3,5 de largo. Su

peso estimado es de una tonelada. El cráneo

es alargado, bajo y estrecho, con un rostro

proyectado hacia adelante.

Su alimentación consistía de vegetales que

hallaba en áreas secas. Investigadores del

Museo de La Plata, habían realizado estudios

biomecánicos en los huesos de las patas

delanteras de Scelidotherium,

concluyendo que estos extintos animales

estaban plenamente capacitados para emplear

sus fornidos brazos para cavar. La robustez

de cada uno de sus huesos, así como las

amplias manos en forma de palas, son

coherente con este comportamiento de

superexcavadores. |

Recientemente se pudo saber por varios hallazgos

realizados por el Museo de Ciencias Naturales de Mar

del Plata que estos enormes mamíferos cavaban

madrigueras, las cuales realizaban para refugiarse,

o bien para invernar, ya que es posible que tuvieran

un metabolismo muy bajo, logrando una temperatura

constante de 15° c en su interior.

Una

de ellas media 40 metros de largo con un diámetro de

1,8 de donde se rescataron numerosos moldes de las

garras entre otras evidencias. El autor encontró en

Agosto de 2002 en el Pleistoceno de Miramar una

Paleocueva similar y de menor espectaculidad, la

cual se encuentra en estudio.

El

género Scelidotherium, básicamente

diferenciable de Scelidodon por la presencia

de ciertos caracteres más derivados a nivel de los

miembros y cráneo, cuenta con al menos dos especies

pleistocenas: S. floweri y S.

leptocephalum. Las especies de este género

habitaron en espacios abiertos, parcialmente

arbolados, de climas templados.

Durante el Pleistoceno más tardío se lo encuentra

también en ambientes de altura, compatibles con

condiciones ambientales templado-frías, entre 2.000

y más de 3.000 m, específicamente en las localidades

de Las Juntas, Catamarca y Lauricocha, Perú, aunque

es importante mencionar que en este último sitio

existen evidencias que los restos fueron llevados

allí por el hombre. Geográficamente, se habría

distribuido en los territorios de Argentina, Perú,

Uruguay y Paraguay.

Bibliografía sugerida.

Imbellone, P. & Teruggi, M. 1988. Sedimentación

crotovínica en secuencias cuaternarias bonaerenses.

II Reunión Argentina de Sedimentología, Actas, p.

125-129.

Magnussen Saffer, Mariano (2008). Una cueva

realizada por mamíferos gigantes en el Pleistoceno

de Miramar. Paleo, Boletín Paleontológico. Año 6.

Numero 29: 30-34

M. Magnussen Saffer, D. Boh y C. Estarli.

(2014). Asociación de un ejemplar juvenil y uno

adulto de Scelidotherium leptocephalum Owen, 1839 (Xenarthra,

Mylodontidae, Scelidotheriinae ) en una paleocueva

en el Pleistoceno del Partido de General Alvarado.

Aspectos Sistemáticos y Tafonomicos.

XXVIII Jornadas

Argentinas de Paleontología de Vertebrados. Zapala –

Villa El Chocon, Neuquén. Mayo del 2014.

Libro de Resumenes. , p

38.

Scillato-Yané, G.J.; Carlini, A.A.; Vizcaíno, S.F. &

Ortiz Jaureguizar, E.

1995. Los xenartros. In: Alberdi, M.T.; Leone, G. &

Tonni,

E.P. (eds.) Evolución biológica y climática de la

región

pampeana durante los últimos cinco millones de años,

Un

ensayo de correlación con el Mediterráneo

occidental.

Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid,

Monografías, 12:181–209.

Zárate, M.A.; Bargo, M.S.; Vizcaíno, S.F.; Dondas,

A. & Scaglia, O. 1998. Estructuras biogénicas en el

Cenozoico tardío de Mar del Plata (Argentina)

atribuibles a grandes mamíferos. Revista de la

Asociación Argentina de Sedimentología, 5:95-103.

Fósiles marinos en la cima del cerro

Otto.

Por Ari Iglesias. Paleontólogo del INBIOMA (CONICET-UNCOMA).

Algunas fotos han sido procesadas o de archivo para

ser adaptadas al sitio.

Fuente; anbariloche.com.ar

Diversos estudios dan cuenta de que Bariloche estuvo

sumergida en agua salada de mar. La presencia de

caracoles, almejas, erizos y corales respaldan esta

teoría. Un recorrido por la historia.

Es bastante frecuente que barilochenses y turistas

que recorren las montañas y las playas de la región

se acerquen al Museo Paleontológico de Bariloche

consultando por extrañas formas y colores que

hallaron dentro de las rocas.

Muchas de estas rocas revelan la presencia de

caracoles, almejas, erizos y corales que evidencian

que en algún momento, la región de Bariloche estuvo

sumergida en agua salada de mar. Analizando

detenidamente estas formas fósiles dentro de la

roca, los afortunados descubridores asienten con la

evidencia indiscutible de que se trata de organismos

marinos, pero seguidamente se quedan atónitos al

pensar que, para que estos fósiles existieran, el

nivel de mar debería haber pasado por arriba de la

cima del cerro Otto (o lo que es aún más

impresionante que la cima del cerro Otto sea el

fondo de un gran mar).

|

¿Es que el nivel del mar puede haber subido

tanto en períodos de tiempo de hace millones

de años, simulando un evento de diluvio

universal? o es que alternativamente, ¿los

depósitos marinos del fondo del mar fueron

transportados al lugar que hoy se encuentran

en la cima de una montaña?

Los estudios geológicos y paleontológicos en

la región evidencian que ninguna de estas

dos preguntas es correcta. Varios estudios

sobre el nivel de los mares indican que aún

en aquellos momentos de máximo calor en la

Tierra (cuando no existían glaciares ni

hielo ni siquiera en los polos), todo el

agua en estado líquido en los mares del

mundo, no llegaría a superar en 100 metros

el nivel del mar actual. |

Si consideramos que Bariloche se encuentra a 800

metros sobre el nivel del mar, podemos estar seguros

de que por más catástrofes que puedan ocurrir en el

mundo o que podamos ver en alguna película

taquillera, jamás el mar llegará a Bariloche (al

menos en los próximos millones de años hacia

adelante)

Pero entonces, ¿cómo es que podemos encontrar

fósiles marinos en Bariloche?

Los geólogos y paleontólogos sabemos que los

procesos de cambio de los paisajes pueden tomar

mucho tiempo (millones de años). Hoy existen

diversas formas para saber la edad de las rocas,

saber la especie animal que el fósil representa es

una. También se puede saber la edad de formación de

una roca al analizar los elementos radioactivos que

poseen algunos cristales dentro de ellas. Mediante

estos métodos sabemos que las rocas marinas que se

hallan en Bariloche son de un rango de tiempo que

van de los 20 a 30 millones de años.

En ocasiones, el movimiento de las placas tectónicas

hace que regiones de grandes proporciones se muevan

a lugares remotos, por ejemplo la India se movió

desde Antártida hasta chocar con Asia, o nosotros

mismos (América del Sur) nos separamos de África a

una velocidad promedio de 3 cm. por año (aunque en

un terremoto grande podemos movernos varios metros

en poco tiempo). Pero sabemos que las rocas marinas

en Bariloche siempre estuvieron aquí (no fueron

transportadas grandes distancias).

El estudio de los fósiles marinos en nuestra región,

ha permitido saber que las aguas marinas que bañaban

las costas de Bariloche, en realidad, eran del

océano Pacífico. Las especies de los océanos de uno

y otro lado de Argentina son muy diferentes.

|

En base a los estudios geológicos también

sabemos que la Cordillera de los Andes para

ese momento del tiempo geológico

(correspondiente a lo que denominamos

Oligoceno Tardío y Mioceno Temprano), no

tenía las elevaciones que hoy conocemos. Y

entre volcanes de pequeña altura (uno de

ellos el Cerro Leones, en la salida hacia el

Río Limay), el mar ingresaba hasta cubrir la

región de Villa La Angostura, Bariloche, El

Bolsón y llegó a Esquel. |

El estudio paleontológico de fósiles de cangrejos

tipo Paromola y corales solitarios hallados en la

región de el Río Foyel y Península Llao Llao, ha

permitido reconocer especies muy raras de fondos

marinos de alta profundidad. La presencia de estos

organismos permite saber que la región de Bariloche

se encontraba sumergida a más de 200 metros abajo

del nivel del mar (condiciones de oscuridad y

temperaturas frías).

Pero, seguimos sin entender ¿cómo es que ahora

encontramos las rocas y los fósiles en la cima del

cerro Otto?

Lo que ocurrió posteriormente al gran desarrollo de

un mar epicontinental (por encima del Continente

Sudamericano), fue aún más espectacular. Luego de

depositarse una importante cantidad de sedimentos en

el fondo de una gran cubeta marina (preservando los

fósiles que hoy conocemos), el aumento en la

velocidad de convergencia (choque) entre la placa

tectónica del Pacífico con la Placa Sudamericana,

realizó un fenómeno orogénico de tamaño descomunal.

Se elevan gigantescas montañas desde Tierra del

Fuego hasta Colombia. La región de Bariloche también

lo hace, lo cual provoca un retiro del mar y genera

que lo que antes era el fondo marino, se eleve a más

de 2.000 metros por sobre el nivel de mar y comience

un lento proceso de meteorización y erosión que

genera las montañas. Si bien en términos geológicos

esto pasó rápidamente, en realidad tomó 20 millones

de años en dejar las rocas donde hoy las vemos. Las

rocas marinas de la cumbre del Cerro Otto son

evidencia de que ese fondo marino fue sobreelevado

hasta los 1800 metros de altura y posteriormente la

erosión alrededor del cerro produjo la forma que

tiene hoy.

|

Fenómenos climáticos y de erosión en los

últimos 3 millones de años y 10.000 años,

generar una acumulación de nieve de

formidables proporciones, en lo que se

conoce como la Edad de Hielo.

Gigantescos glaciares bajaban desde lo más

alto de las montañas produciendo anchos

valles glaciarios en los cuales hoy se

encuentran todos los grandes lagos de

nuestra región. Estos grandes glaciares

arrastraron como monumentales topadoras

todas las rocas que hoy faltan alrededor del

cerro Otto (que antes eran continuas con el

Cerro Ventana y el Catedral). |

Existen evidencias que demuestran que aún por encima

del cerro Catedral ocurrían más de 1000 metros de

estas rocas marinas, pero que los glaciares se las

han llevado en su movimiento continuo hacia la

región del Río Limay y el Río Pichileufu, pero eso

pertenece a otro momento de la historia geológica de

la región de Bariloche.

Algunas curiosidades de la fauna

triásica (Therapsida, Archosauria y Labyrinthodontia)

de Ischigualasto.

Por

Mariano Magnussen Saffer. Presidente de la

Asociación Amigos del Museo Municipal Punta Hermengo.

Grupo Paleo.

marianomagnussen@yahoo.com.ar.

La fauna triásica de Ischigualasto, constituida

principalmente por cinodontes gonfodontes (Familia

Traversodontidae) y rincosaurios, y en la que

abundan también dicinodontes, arcosaurios basales

rauisúquidos y aetosauridos, y algún laberintodonte,

cuenta además con dinosaurios. En ella se ha

comprobado por primera vez y de manera inobjetable,

la asociación de dinosaurios y cinodontes. Sin lugar

a dudas, Ischigualasto encierra valiosa información

sobre la evolución de variados grupos de Therapsida,

Archosauria y Labyrinthodontia, así como también

sobre los antiguos dinosaurios saurisquios conocidos

como Eoraptor lunensis y

Herrerasaurus ischigualastensis y el

ornitisquio más antiguo Pisanosaurus mertii,

que serán mencionados en artículos posteriores.

Ischigualasto, conocido turísticamente como "Valle

de La Luna", fue declarado Parque Provincial por

iniciativa del Gobierno Provincial y de la

Universidad Nacional de San Juan. A principios de

esta década se llevaron a cabo expediciones

conjuntas entre investigadores argentinos y

extranjeros, participando así el Museo de Ciencias

Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, el

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino

Rivadavia" y la Universidad de Chicago (Estados

Unidos).

|

La Formación Ischigualasto es el sector más

bajo de la Hoyada que lleva ese mismo

nombre. Está rodeada por la Formación Los

Rastros al oeste y la base de la Formación

Los Colorados al este. La misma se extiende

hasta la Hoyada del Cerro de Las Lajas,

cercana a la ruta nacional número 40. Cubre

un área trazada por unos 25 km. de largo y 5

km. de ancho. Los afloramientos fosilíferos

están ubicados en el departamento de Valle

Fértil, aproximadamente 70 kilómetros al

noroeste de la cabecera de ese departamento. |

En

escala cronológica esta Formación es más moderna que la

Formación Los Rastos (parte superior del Triásico Medio)

y más antigua que la Formación Los Colorados, ubicándose

en la parte baja del Triásico Superior, de unos 210

millones de años de antigüedad.

Tiene entre 500 y 600 metros de espesor y está

conformada por tobas, tufitas, areniscas finas y

limoarcillitas, obteniendo un paisaje donde predominan

por excelencia los tonos grisáceos. Estos estratos

presentan una inclinación aproximada a los 8 grados

respecto de la horizontal, lo cual permite tener acceso

a diferentes niveles.

Durante el Triásico Superior, la actual zona abarcada

por esta Formación correspondió a un paleoambiente

pantanoso, con lluvias de cenizas y material

piroclástico, alternado con depósitos fluviales

arenosos. La coloración grisácea de los sedimentos

contrasta con las capas rojas de la Formación Los

Colorados. El paisaje de Ischigualasto está compuesto

por pequeñas elevaciones, valles, planicies de erosión y

barrancas con distinta pendiente.

La

majestuosa vista panorámica de Ischigualasto, con

caprichosos y fantásticos relictos de erosión, nada

tiene que ver con el paisaje que presentó en aquellas

épocas remotas, cuando tuvo lugar el depósito de los

sedimentos. Se trata de una marcada depresión "hoyada",

en continua erosión, surcada por una cantidad de arroyos

secos que desaguan en épocas de lluvia.

Los

vertebrados triásicos de la Formación Ischigualasto

representativos son: Labyrinthodontia:

Promastodonsaurus belemanni

Bonaparte, 1963 y Pelorocephalus ischigualastensis

Bonaparte, 1975. Therapsida: Ischigualastia

jenseni Cox, 1964. Cynodontia: Exaeretodon

frenguellii Cabrera, 1943. Ischignathus

sudamericanus Bonaparte, 1963.

Chiniquodon

sp. Bonaparte, 1966. Probainognathus sp.

Bonaparte y Crompton 1995. Rynchosauria: Scaphonix

sanjuanensis Sill, 1970. Archosauria:

Saurosuchus galilei Reig, 1959.

Aetosauroides scagliai

Casamiquela, 1960. Venaticosuchus rusconii

Bonaparte, 1970. Trialestes romeri

Reig, 1963 y Proterochampsa barrionuevoi

Reig, 1959.

Gualosuchus reigi.

Las características de este genero son muy parecidas a

aquellas citadas para Chañaresuchus bonapartei.

Su cráneo posee un hocico bajo y alargado, compuesto de

una buena cantidad de dientes cónicos y aserrados para

capturar presas. Es muy probable que pasaría un tiempo

muy importante dentro de los espejos de agua,

alimentándose de peces como el descrito mas abajo, o de

las tortugas acuáticas. El largo de esta especie esta

calculado entre los 1,5 a 2 metros de largo y unos 45

centímetros de altura.

Gracilisuchus stipanicicorum.

De esta especie se conocen varios ejemplares

relativamente completos, caracterizados por presentar un

tarso cocodriloide (de cocodrilo). Su tamaño era de

pequeñas dimensiones, ya que media 70 centímetros de

largo por 30 centímetros de largo. El cráneo de este

pequeño reptil Arcosaurio es proporcionalmente bajo y

alargado. Su vista dorsal es triangular, con el extremo

anterior muy angosto y la región posterior ancha.

|

Las grandes orbitas tienen una amplia expresión

dorsal, por lo que los ojos se proyectarían

laterodorsal y anteriormente, tal vez con

considerable superposición de campos visuales.

Su mandíbula es algo mas corta que la longitud

del cráneo, llegando solo a la mitad del pre-maxilar.

Poseía dos vértebras sacras, mientras que su

larga cola poseía unas 45 vértebras de tamaño

decreciente. La extremidad posterior del tarso

es derivado en relación a tecodontes mas

antiguos como Euparkeria,

registrado en el triasico inferior de África.

|

En

Gracilisuchus podemos observar a simple vista

que el miembro anterior es 40% menor que las

extremidades posteriores, lo cual es algo muy frecuente

entre los los Ornitosuquidos. Se trato de un pequeño

depredador con ciertas habilidades, cuyo alimento

estaría constituido principalmente de insectos y

vertebrados pequeños. Para culminar, podemos decir que

Gracilisuchus es un interesante ejemplo de

la diversidad de Tecodontes que surgieron o se

diferenciaron durante el triasico medio, como producto

de una gran radiación adaptativa operada en este grupo

de Arcosaurios, y que culminaria con la diferenciación

de ambos ordenes de Dinosaurios (Saurisquia y

Ornitisquios), de los cocodrilos y eventualmente de los

Pterosaurios, que prosperaron a fines del triasico (?) y

principios del Jurasico.

Aetosauroides scagliai.

Los diversos ejemplares disponibles de Aetosauroides

corresponden a especimenes desde unos 80 centímetros

hasta 2,50 metros de largo, en algunos casos con muy

buena información sobre el cráneo y poscraneo, aunque no

totalmente completo. El cráneo de esta especie parece

ser mas primitivo que en los Aetosaurios de Europa y

América del Norte, especialmente por ser mas alargados,

bajo y ramas mandibulares extensas y débiles.

Sus

dientes también son algo mas primitivos, ya que son

pequeños y agudos en lugar de gruesos y subcilindricos

como en el caso de Typothorax del Triasico

superior de U.S.A. Poseían a lo largo de su columna

vertebral una tipo de coraza, formadas de placas

paramedianas rectangulares, dispuestas transversalmente

en el sector dorsal, y una hilera de placas

cuadrangulares en el borde o costado lateral.

Las

mismas presentan en sus proporciones según correspondan

a la región cervical, dorsal o caudal, pero poseen una

decoración uniforme, constante, de pequeñas fosetas.

Algunos huesos de sus extremidades presentan

características propias de los cocodrilos, demostrando

que se podían mover a cierta velocidad. Esta especie de

la fauna de Ischigualasto, compilo un rol muy importante

en su nicho ecológico, ya sea necrófago u omnívoro -

herbívoro, que no poseía ningún otro Tetrápodo de esa

fauna.

El

Doctor Casamiquela, quien estudio los primeros restos de

Aetosauroides, decidió dedicarle a la especie como "scagliai",

en honor a Galileo Juan Scaglia, ex-director del Museo

de Ciencias Naturales de Mar del Plata, por formar parte

de unos de los primeros grupo de investigadores que

exploraron el "Valle de la Luna" en la Provincia de San

Juan.

Ischigualastia Jensini. Posee un cráneo

voluminoso, con la mandíbula gruesa, masiva, que sugiere

una fuerte capacidad para cortar y triturar vegetales.

Sus ramas mandibulares se encontraban recubierta por

unos fuertes músculos. La parte mas anterior del hocico

era proporcionalmente angosta, lo que sugiere que

seleccionaría de alguna manera los vegetales de que se

alimentaba.

|

El esqueleto recuperado y montado en el Museo

Pedagógico de la Fundación "Instituto Miguel

Lillo" en la ciudad de Tucumán, nos muestra que

su estructura esqueletaría era muy fuerte,

gruesa, conformando un animal de robustez

comparable o posiblemente mayor a la de un

rinoceronte africano actual. Se destacan las

cortas y gruesas extremidades anteriores, con el

humero en una posición casi horizontal y

dirigida hacia afuera, lo que posibilito a este

animal apoyar su cuerpo sobre cinco dedos muy

fuertes. |

Las

extremidades posteriores eran totalmente lo contrario,

tomando una posición totalmente vertical, lo que hace

pensar a los Paleontólogos que habría sido mas esbelta

en la región posterior y mas voluminosa y pesada en su

mitad anterior, con el cuello corto, grueso y una pesada

cabeza en posición baja, tal vez con algún parecido

general a los búfalos actuales. Procede de los niveles

inferiores de la formación Ischigualasto, ubicado en el

"Valle de la Luna", Provincia de San Juan, Republica

Argentina.

Exaeretodon frenguelli.

Se conocen numerosos restos procedentes de la formación

Ischigualasto, y pertenecen por lo menos a tres o cuatro

especies distintas con características morfológicas

ampliamente diferenciales en las mandíbulas. Los cráneos

coleccionados de este genero oscilan entre 18 y 60

centímetros de largo total.

Observando el cráneo podemos decir que es bastante mas

largo que ancho, con un hocico largo. Posee tres

incisivos en cada pre-maxilar, un canino relativamente

grande y una hilera de pos-caninos. Entre los restos mas

importantes rescatados, podemos mencionar un esqueleto

completo de la sección media de la formación

Ischigualasto, el cual tiene unos 2 metros de largo

(incluido el graneo y la cola que son muy cortas).

Poseía

un tórax voluminoso y huesos de la cintura escapular y

pélvica muy modestos. Estos datos sugieren que era un

animal muy robusto, de patas cortas y gruesas, y de unos

60 centímetros de alto. Era un animal de movimientos

lentos, aunque si era acechado por algún carnívoro podía

ser algo mas ágil pero por breve tiempo. Es una de las

especies mas representativas y abundantes del Triasico

Argentino.

Scaphonyx sanjuanensis.

Se trata de una especie cuyo largo total oscilaba en los

2 metros hasta los 2,5 metros de largo, y una aproximada

de 45 a 50 centímetros. La posición de las extremidades

era primitiva, o sea con el humero y el fémur próximos a

la posición horizontal, lo que contribuía a la poca

altura de los ejemplares.

|

En la formación Ischigualasto, especialmente en

el terciario inferior, la frecuencia de

Scaphonyx es notable e incluye

ejemplares de diversos tamaños que presentan,

muy probablemente, estadios de desarrollo de

individuos de la misma especie. En el Museo de

Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de

San Juan se encuentra montado un magnifico

ejemplar de esta especie. Es indudable que

Scaphonyx sanjuanensis era una

especie totalmente herbívora, y que

eventualmente seria una de las presas de los

grandes carnívoros como Saurosuchus

o aun Herrerasaurus. |

Los

vegetales que probablemente se alimentara este

Rincosaurio es mas difícil estimar. Tal vez la

adaptación de su pico estaba dirigida a arrancar raíces,

o eventualmente para triturar frutos de cicadales según

los autores.

Ischigualasto es un reservorio excepcional de flora y

fauna triásica de ambiente continental, siendo el más

importante en su tipo a nivel mundial, ya que los cuatro

millones de años iniciales del Triásico Superior que

están muy bien documentados en los citados

afloramientos, no están registrados, hasta el momento,

en ninguna otra parte del mundo y si lo están han

brindado restos muy incompletos.

Bibliografía Sugerida.

ALCOBER, O.A., 1993. Geología de La Formación

Ischigualasto. Tesis inédita. FCEFN-UNSJ. San Juan.

BONAPARTE, J.F., 1969. Los tetrápodos triásicos de

Argentina. I Simposio de Gondwana, La Estratigrafía del

Gondwana. UNESCO.

BONAPARTE, J.F., 1969. Datos sobre la evolución

paleoecológica en las Formaciones triásicas de

Ischigualasto-Villa Unión. Acta Geológica Lilloana, 10

(9). Tucumán.

BONAPARTE, J.F., 1978. El Mesozoico de América del Sur y

sus tetrápodos. Opera Lilloana, 26: 1-596. Tucumán.

BONAPARTE, J.F., 1996. Dinosaurios de América del Sur.

Museo Argentino de Ciencias Naturales "Bernardino

Rivadavia". Buenos Aires.

CABRERA, A., 1943. El primer hallazgo de terápsidos en

la Argentina. Notas del Museo de La Plata,

Paleontología, 55: 317-331. La Plata, Provincia de

Buenos Aires.

CASAMIQUELA, R., 1960. Noticia preliminar sobre dos

nuevos estagonolepoideos argentinos. Ameghiniana, 2 (1):

3-9. Buenos Aires.

MONETTA, A.M., 1995. Ischigualasto-Talampaya, tiempo de

dinosaurios, time of dinosaurs. Manrique Zago, 200

páginas.

NOVAS, F.E., 1986. Un probable terópodo (Saurischia) de

la Formación Ischigualasto, Triásico Superior, San Juan,

Argentina. IV Congreso Argentino de Paleontología y

Bioestratigrafía, 2: 1-6.

REIG,

O.A., 1961. Acerca de la posición sistemática de la

Familia Rauisuchidae y del género Saurosuchus,

(Reptilia-Thecodontia). Publicación del Museo de

Ciencias Naturales de Mar del Plata, 1 (3): 73-114. Mar

del Plata, Provincia de Buenos Aires.

Los Dinosaurios del

Grupo Neuquén.

Por

Juan

Manuel Morales, Colaborador Centro Paleontológico

Barreales. Neuquén, Argentina. Publicado el Sábado 12 de Abril de 2003.

Contacto

por e-mail:

jamorales@neunet.com.ar

Introducción:

El Grupo Neuquén se le llama a los

estratos rojos que contienen fósiles de dinosaurios y

se encuentran en esta provincia, los cuales ya son

conocidos desde hace muchos años en norpatagónia.

Este grupo es uno de los más

importantes del mundo en lo que respecta a fósiles de

dinosaurios y de otros animales del Mesozoico ya sea por

su variedad de especies

como por su importancia paleobiogeográfica.

El Grupo Neuquén se divide en tres

formaciones: Río Limay (350 metros de espesor), Río

Neuquén (150 metros de espesor) y Río Colorado (200

metros de espesor). Estos, a su vez se dividen en

miembros: Mb.Candeleros, Mb. huincul, Mb. Lisandro

(R. Limay), Mb.Portezuelo, Mb. Plottier (R. Neuquén) y Mb. Bajo de la Carpa y Mb.

Anacleto pertenecen a la formación Río Colorado.

Las edades que abarca van desde el

Albiano superior hasta el Campaniano inferior.

Río

Limay.

Andesaurus delgadoi:

Miembro Candeleros, 100 millones de años. Fue el primer

dinosaurio encontrado en el Chocón. Este se considera

un titanosaurio primitivo debido a que sus vértebras

caudales anteriores tienen la cara anterior cóncava y

la posterior convexa mientras que las vértebras

caudales medias y posteriores tienen sus ambas caras

planas .También las espinas neurales laminares en las vértebras

caudales y una estructura primitiva llamada hipósfenohipantro

en las vértebras dorsales demuestran que no es un

titanosáurido común del Cretácico superior. Medía 16

metros de longitud y pesaba alrededor de 20 toneladas

Rebbachisaurus tessonei:

Es uno de los saurópodos más completos de Sudamérica.

También es el diplodócido más primitivo encontrado

hasta ahora. Esto esta demostrado debido a caracteres

primitivos como: sus vértebras

cervicales y dorsales no tienen la espina neural

en forma de "v" sino

en forma simple y recta como una "I''. Otra

característica primitiva es la forma curva de sus

dientes a diferencia de los dientes más rectos del

diplodocus.Otra característica muy importante de este

saurópodo es su parentesco con el Rebbachisaurus

garasbae de Marruecos ya que permite suponer una posible

conexión terrestre entre estos dos continentes hace 100

millones de año. Rebbachisaurus compartió su entorno

con el Andesaurus y Giganotosaurus. Su medida se calcula

alrededor de los 17 metros y pesaba unas 10 toneladas.

Giganotosaurus carolinii:

Considerado como el mayor depredador del periodo cretácico

con sus casi 14 metros de longitud, con la cabeza a una

altura de 8 metros y con un peso de 10 toneladas

Giganotosaurus es el depredador terrestre más grande

encontrado hasta hoy. Este debía alimentarse de los

saurópodos Rebbachisaurus y Andesaurus con los cuales

convivía diariamente. Giganotosaurus pertenece a la

familia de los carcharodóntidos a la cual pertenece el

gigante carcharodontosaurus saharicus del norte de África

y según estudios muy recientes el Megaraptor

namunhuaiquii (de la formación R. Neuquén y Miembro

Portezuelo). Se cree que Giganotosaurus era un cazador

porque a diferencia de el famoso Tyranosaurus rex los

dientes de este carcharodóntido eran estrechos y

estaban diseñados para arrancar y/o cortar carne, no

como los

del T. rex que eran anchos diseñados para triturar

huesos.

Argentinosaurio huinculensis:

Miembro Huincul, 95 millones de años. Titanosaurio de

unos 40 metros de longitud y unos 15 mt. de altura, hoy

considerado como el dinosaurio más grande del mundo. Se

han encontrado muy pocas partes de este titanosaurio,

solo un 10% ha sido rescatado. Pero para tener una idea

del tamaño total de el animal solo hay que imaginar el

tamaño de una vértebra de 1,60 metros de alto y 1,40

metros de ancho. Argentinosaurus vivió en lo que

actualmente es Plaza huincul y Cutral Có.

Anabisetia saldiviai:

Pequeño dinosaurio terópodo de no más de 2 metros de

longitud y 60 centímetros de altura. El rasgo más

importante de Anabisetia es que permite corroborar la

teoría planteada por Salgado y Coria acerca del origen

de los ornitópodos como Gasparinisaura en territorio

Sudamericano y no como animales procedentes de América

del norte que inmigraron

hacia el sur al formarse el istmo de Panamá.

Esta teoría fue propuesta

junto con el hallazgo del Gasparinisaura (70

millones de años), pero la edad de este dinosaurio

coincidía justamente con la formación del istmo de

Panamá (el cual genero un intercambio faunístico de

Sudamérica y Norteamérica) por lo cual se creía que

estos animales habían llegado a

la Patagónia desde América del Norte. Para

comprobar la teoría de Salgado y Coria se necesitaba

hallar un ornitópodo emparentado con Gasparinisaura,

pero de formaciones geológicas más antiguas y esto es

precisamente el Anabisetia saldiviai.

Probablemente este pequeño dino vivía

en manadas alimentándose de la vegetación que crecía

al nivel del suelo, al igual que Gasparinisaura tenía

un complejo aparato de masticación con unas hileras de apretados

dientes ideales para triturar todo tipo de materia

vegetal. Su única defensa contra los depredadores eran

sus ágiles extremidades posteriores que le permitían a

estos escapar a toda velocidad de sus depredadores.

Río

Neuquén.

Futalongkosaurus dukei:

Miembro Portezuelo. Saurópodo, titanosaurio de 35 o 40

metros de longitud y aproximadamente 15 metros de alto. Se encontró

en el Centro Paleontológico los Barreales en la

provincia de Neuquén. Se ha rescatado 3 ejemplares muy

completos (uno grande y dos pequeños). A pesar de tener

un tamaño similar al Argentinosaurus no están

estrechamente emparentados entre si. Probablemente

Futalongkosaurus como todos los saurópodos

tenían algún

comportamiento del tipo

gregario que les permitía tener una mayor

seguridad ante los depredadores que compartían su

ambiente como Megarraptor. Estos titanosaurios vivieron

hace unos 87 millones de años en lo que era un ambiente

en el cual abundaban lagunas y lagos pequeños

que contenían gran variedad de fauna y flora.

Megaraptor namunhuaquii:

Dinosaurio terópodo de 6,50 metros aproximadamente. Hasta

hace poco sólo se conocía por una garra de unos 27

centímetros, pero el hallazgo reciente de una mano de

70cm articulada en el Centro Paleontológico los

Barreales nos permiten aprender nuevas características

de este animal: su garra gigante no estaba ubicada en el

pie (similar a los raptores)

como se suponía sino en la mano, esto no solo

cambia de lugar la garra del Megaraptor sino al la de

todos los raptóridos (del pie a la mano) y la otra

novedad es que según indica la anatomía de la mano del

Megaraptor este dinosaurio se incorporaría a la familia

de los carcharodóntidos.

Unenlagia comahuensis:

dinosaurio con características avianas de 2.30 metros

de longitud t 1.20 mt. de alto. La peculiaridad de este

dinosaurio es la forma en que articula el húmero y la

escápula permitiendo que el brazo o proto ala (nombre

que se le da a los brazos del Unenlagia por ser

parecidos a las alas actuales de las aves, pero más

primitivas y que no

servían para volar) se pueda elevar con mayor

amplitud que el de los otros dinosaurios terópodos .

Este movimiento sería muy similar al que realizan las

aves voladoras de la actualidad con sus alas cuando están

volando. Según el descubridor del Unenlagia , el doctor

Fernando Novas, mientras corría este dino daba saltos

cada vez más altos ayudados por los ''aleteos'' que

realizaban sus proto alas. También lo ayudaban a

incrementar su velocidad y a mantener el equilibrio.

Patagonykus puertai:

dinosaurios encontrado a las afueras de Cutral Có con

una edad aproximada de unos 90 millones de años. Es un

terópodo aviano de 1.80 metros de longitud muy

emparentados con Alvarezsaurus calvoi (de Neuquén) y

Mononykus olecranus (de Mongolia), juntos forman la

familia Alvarezsauridae. Estos se caracterizan por tener

una garra muy desarrollada en la mano. La anatomía de

el brazo es muy similar a la de los actuales mamíferos

cavadores, pero en casi imposible que los

Alvarezsauridae utilizaran su garra para esto porque las

extremidades anteriores son muy pequeñas en relación a

cuerpo y les resultaría imposible cavar una cueva

relativamente grande. Hasta hoy la función de sus

garras es desconocida, pero quizás sirvió para extraer

raíces o cortezas de las plantas. A pesar de sus

dientes probablemente no comían carne

Río

Colorado.

Patagopteryx deferrariisi:

Ave no voladora encontrada en las bardas de la ciudad de

Neuquén. Esta ave cuenta con unos miembros anteriores

muy reducidos, pero sus patas

son muy robustas y están adaptadas a la carrera,

también fueron utilizadas para la construcción del

nido. Era un ave pequeña ya que medía aproximadamente

unos 40 cm de longitud y pesaba 3 Kilogramos. Vivió

hace unos 85 millones de años.

Alvarezsaurus calvoi:

Dinosaurio terópodo encontrado por el paleontólogo

Jorge Calvo y descripto por

el Doc. José Bonaparte. Este dinosaurio

encontrado en las bardas de Neuquén capital es un

miembro de la familia Alvarezsauridae por lo cual es muy

similar al Patagonykus y al Mononykus.

Sólo se ha rescatado un 40% del

esqueleto total, pero es suficiente como para

describirlo en

su totalidad. La familia Albarezsauridae está muy

emparentada con Archaeopteryx (la ave más primitiva

conocida hallada en

Alemania). Alvarezsaurus vivió hace 85 millones

de años, no superaba el metro de longitud y de altura

estaba entre los 70 centímetros.

Velolocisaurus unicus:

dinosaurio terópodo de porte pequeño que habito

la ciudad de Neuqúen hace unos 85 millones de años.

Este dinosaurio esta representado

solo por una extremidad posterior, esta es muy

particular y está muy bien adaptada a la carrera,

cuenta con una anatomía no registrada en otros terópodos

ya que tiene solo un metatarso para sus tres dedos.

Probablemente Velocisaurus era un animal muy agil y de

movimientos ligeros. Se supone que no habría tenido

dietes y que comía insectos y pequeños animales.

Antarctosaurus wichmannianus:

titanosáurido de 30 metros de longitud aproximadamente.

Vivió en Río Negro y en Neuquén hace un poco más que

80 millones de años. Contaba con cráneo corto pero

aplanado en la parte anterior, tenía dientes como

tachuelas que sólo se ubicaban en la parte anterior de

la mandíbula y que utilizaba para arrancar las hojas y

el follaje que deseaba comer. La trituración estaba

destinada a las gastrolitas (o piedras estomacales) como

en la mayoría de los saurópodos, ya que estos

necesitaban comer mucha cantidad de alimento pero sus

mandíbulas no estaban diseñadas para triturar.

Neuquenornirs

volans: ave voladora de la ciudad de Neuquén. Según las

sinapomorfías del húmero, radio, unla, fémur,

tarsometatarso y las vértebras pertenecientes a la región

del tórax, Neuquenornis pertenece a un grupo de aves

extintas llamadas Enantornites. También podemos decir

que según características de el tarsometatarso

Neuquenornis pertenece a la familia del cretácico tardío

llamadas Avisauridae. Se caracteriza por tener rasgos

primitivos en los miembros posteriores y rasgos modernos

en los miembros anteriores y cintura escapular notándose

así la temprana diferenciación de las aves, en el

miembro posterior rasgos primitivos mientras que en el

miembro anterior y cintura escapular sufrieron rápidas

modificaciones adaptadas para el vuelo.

Neuquensaurus australis:

Titanosaurido que rondaba los 9 o 10 metros de longitud.

Fue muy común en patagónia hace unos 85 millones de años,

este dino al igual que Saltasaurus estuvo cubierto por

un escudo óseo que probablemente utilizaba como defensa

ante los depredadores de esa época.

Aucasaurus garridoi:

terópodo de 7 metros de longitud, 2 metros de alto y un

peso de 3 toneladas era un cazador activo, veloz y

eficaz. Aucasaurus pertenece a la familia de los

Abelisauridos siendo este uno de los más completos

registrados hasta la fecha. Se hallo en la zona de Auca

Mahuevo (famosa por anteriores hallazgos de huevos fósiles,

de embriones en perfecto estado y hasta piel

embrionaria).Como es frecuente en los Abelisáuridos,

Aucasaurus también poseía algún adorno en su cráneo,

una pequeña protuberancia ósea sobre los ojos que no

llegaban a ser cuernos.

Titanosaurus araucanikus:

Titanosauridos muy comunes. Estos, al igual que muchos

saurópodos poseían una articulación fuertemente

convexa en las vértebras caudales que le permitían una

mayor movilidad en la cola.

Titanosaurus australis:

Titanosáurido de 8 metros de longitud. Debido a la

cantidad de ejemplares hallados pertenecientes a este género,

se ha podido estudiar con mucha exactitud, también se

han encontrado huevos pertenecientes a esta especie tan

abundante.

|

|

|

|

Reconstrucción de Patagopteryx deferrariisi, en la Exhibición del

Museo de Geología y Paleontología del Comahue.

Imagen: Proyecto Dino. |

Reconstrucción de la cabeza de Unenlagia comahuensis. Ilustración de la Pagina

Web Proyecto Dino. |

LECTURAS

SUGERIDAS:

Salgado L.& Pasquali R., ’’El cómo, cuando y

donde de los dinosaurios de la Argentina’’ revista

Ciencia Hoy Volumen

11 - Nº 65- Octubre/Noviembre 2001.

Chiappe

L. M. & Calvo J. O., ’’Neuquenornis volans, a

new late cretaceous bird (enantiornithes: avisauridae)

from Patagonia, Argentina’’. Journal of Vertebrae

Paleontology. June 1994. 14(2): 230-246.

Chiappe

L. M & Calvo J. O.,’’ El primer

enantiornithes (aves) del Cretácico de la Patagonia’’.

VI jorn, Arg, de Paleontología de Vertebrados. San

Juan. Argentina. 1989. pp 19-21.

Bonaparte

J, 1996, ‘’Dinosaurios de América del Sur’’,

Buenos Aires, Museo Argentino de Ciencias Naturales

‘Bernardino Rivadavia’.

Calvo

J. O. & Gazzera C. E. ,‘’Paleoecología

en el sector Inferior del Miembro Candeleros (Fm. Río

Limay, Grupo Neuquén, Cretácico) en el área del lago

Exequiel Ramos Mexía, Prov. del Neuquén, Patagonia,

Argentina’’. VI jorn, Arg, de Paleontología de

Vertebrados. San Juan. Argentina. 1989. pp 3-5

¿A

qué época se remonta la presencia humana

en la Argentina?

Por

Gustavo G. Politis - Facultad de Cs. Sociales (Olavarria,

Prov. Buenos Aires, Argentina) Universidad Nacional del

Centro. Publicado originalmente en la revista Ciencia

Hoy Vol1 N° 2 . Ilustrado por PaleoArgentina Web.

Desde una posición extrema que llegó

a sostener el mismo origen de la humanidad en la pampa,

se pasó luego, como contrapartida, a creer que el

poblamiento de América era un fenómeno relativamente

reciente. Hoy, a la luz de nuevos hallazgos arqueológicos,

se ha replanteado también la última postura; en la

Argentina, las evidencias demuestran que en algunos

casos, como el de las llanuras bonaerenses, el hombre

coexistió hace milenios con una fauna extinguida, que

en parte explotó para su supervivencia.

Cuando a fines

del siglo pasado el célebre investigador Florentino Ameghino propuso que la cuna de la humanidad se

encontraba en la pampa argentina, la atención de la

comunidad arqueológica mundial se volcó sobre la región.

¿Era posible que, contrariando a la mayoría de los

hallazgos de la época, los fragmentarios cráneos y

otros restos óseos exhumados en la llanura pampeana

pertenecieran a los primeros hombres que poblaron el

planeta? El cúmulo de información expuesta por

Ameghino era importante y mereció una discusión

internacional. De esta manera, en 1910 llegó a la

Argentina el paleoantropólogo (especialista en la

evolución biológica del hombre) Ales Hrdlicka, de la

Smithsonian Institution de Washington; luego de un rápido

análisis de los materiales y de las evidencias

presentadas por el científico local, destruyó las

propuestas del mismo, concluyendo además que no había

razón para creer que el hombre en América del Sur

tuviese más que unos pocos milenios de antigüedad.

Tampoco era probable, según su opinión, que hubiera

convivido con los grandes mamíferos del Pleistoceno.

|

|

La

contundencia del modelo del prestigioso Hrdlicka,

excelentemente presentado en su EARLY MAN IN SOUTH

AMERICA (1912), no sólo derrumbó las hipótesis

ameghinianas, sino que condujo al abandono de la búsqueda

sistemática de rastros de los primeros americanos en

las pampas argentinas junto con Ameghino, toda una línea

de investigación fue condenada al descrédito. Los

enigmáticos hallazgos de bolas de boleadoras y otros

artefactos aparentemente muy antiguos, que entre 1910 y

1930 efectuó el aficionado Lorenzo Parodi, en las

barrancas de Miramar (partido de General Alvarado,

provincia de Buenos Aires), fueron sospechados de fraude

y con ellos se fue diluyendo la idea de un poblamiento

muy remoto de la región. Sobre la base de múltiples métodos

de datación del pasado con que ahora se cuenta, la

cronología actualmente propuesta para el poblamiento de

América es bastante distinta de la que hace casi un

siglo suponía Ameghino. |

Hoy, una gran cantidad de

hallazgos arqueológicos apoya la hipótesis de que el

hombre llegó a este continente, cruzando el estrecho de Behring, entre Siberia y Alaska, hace 20 o 30 mil años.

Incluso los recientes hallazgos efectuados por Tom

Dillehay, de la Universidad de Kentucky, en el sitio de

Monte Verde (Chile) y por Niede Guidón, de l'Ecole de

Hautes Etudes en Sciences Sociales, en el estado de Piauí

(Brasil), han dado fechados que remontarían el

poblamiento de América del Sur hasta casi 35 mil años

atrás. Sin embargo, y a pesar de sus exageraciones

cronológicas, varias de las hipótesis de Ameghino han

vuelto a considerarse seriamente. Por un lado, el

descubrimiento en 1927 de puntas de proyectil clavadas

en huesos de bisontes extinguidos en Folsom (Nuevo México,

EE.UU.), llevó a que se aceptara que efectivamente el

hombre había coexistido con especies animales

extinguidas en América del Norte. Poco después, el

arqueólogo norteamericano Junuis Bird encontró en el

otro extremo del continente, en cuevas de la patagonia

chilena, otras puntas de proyectil, asociadas con restos

de caballo americano y de milodonte, ambos también

extinguidos. Por otra parte, algunas de las mismas

evidencias presentadas por Ameghino, como el cráneo

humano denominado por él como Diprothomo recuperado a

casi 15 m. de profundidad durante la construcción del

puerto de Buenos Aires, o el "esqueleto de

Fontezuelas" hallado en el interior de la caparazón

de un gliptodonte, no se explicaban dentro del modelo de

Hrdlicka de poblamiento de América en épocas

post-glaciales.

Las Extinciones

Pleistocénicas.

|

La

primera parte del período Cuaternario, el

Pleistoceno ha sido caracterizado como la época

de las glaciaciones, es decir por el avance de

grandes masas de hielo sobre los continentes

debido a un descenso de las temperaturas del

planeta. El comienzo de esta época ha sido

estimado entre dos y dos millones y medio de años,

mientras que su finalización llegaría hasta

hace diez mil años. Esta última fecha,

convencionalmente aceptada por los

investigadores de distintas disciplinas, marcaría

el fin de la última glaciación y el paso hacia

las condiciones climáticas más benignas que

caracterizan al período posterior en el cual aún

nos encontramos: el Holoceno o Reciente. Durante

el Pleistoceno se produce en África el origen y

la dispersión del género humano, como

resultado de un proceso de hominización que

habría comenzado algunos millones de años antes.

Esta época tuvo además una fauna característica,

cuyos representantes más conspicuos se

extinguieron abruptamente en América en el lapso

que media entre los 12.000 y 8.000 años antes

del presente.

En América del Sur, la fauna del Pleistoceno

incluía algunos representantes nativos,

aquellos que se habían originado y desarrollado

por decenas de millones de años en el

subcontinente, junto a otros "recién

llegados" provenientes de América

del Norte, cuando en la época anterior, el

Plioceno, se formó el istmo de Panamá.

|

|

Entre

los primeros se encuentran los perezosos

terrestres como el megaterio, el milodon y el

glosoterio, los gliptodontes, lejanos parientes

de los armadillos actuales, el toxodonte, un

gran mamífero parecido al hipopótamo y la

macrauquenia. Entre el segundo grupo se destacan

tanto especies extinguidas (caballos americanos,

mastodontes y tigres "dientes de

sable") como vivientes (zorros, pumas,

guanaco, venados y ciervos). Gran parte de esta

fauna desapareció hacia fines del Pleistoceno

debido probablemente a los drásticos cambios

climáticos que se produjeron durante esta época.

|

Sin embargo, en América del Norte la presencia

recurrente de huesos de mamut y bisonte extinto

en los sitios arqueológicos más antiguos llevó

a pensar que la presión de caza de los primeros

pobladores americanos podría haber causado,

junto a otros factores, la extinción de estas

especies. En América del Sur, varios sitios

presentan también huesos de caballos

americanos, lo que plantea la posibilidad de que

el hombre también haya contribuido de alguna

manera a la desaparición de estas especies. años

en el subcontinente, junto a otros "reciénllegados"

provenientes de América del Norte, cuando en la

época anterior, el Plioceno, se formó el istmo

de Panamá. Entre los primeros se encuentran los

perezosos terrestres como el megaterio, el

milodon y el glosoterio, los gliptodontes,

lejanos parientes de los armadillos actuales, el

toxodonte, un gran mamífero parecido al hipopótamo

y la macrauquenia. Entre el segundo grupo se

destacan tanto especies extinguidas (caballos

americanos, mastodontes y tigres "dientes

de sable") como vivientes (zorros, pumas,

guanaco, venados y ciervos). Gran parte de esta

fauna desapareció hacia fines del Pleistoceno

debido probablemente a los drásticos cambios

climáticos que se produjeron durante esta época.

Sin embargo, en América del Norte la presencia

recurrente de huesos de mamut y bisonte extinto

en los sitios arqueológicos más antiguos llevó

a pensar que la presión de caza de los primeros

pobladores americanos podría haber causado,

junto a otros factores, la extinción de estas

especies. En América del Sur, varios sitios

presentan también huesos de caballos

americanos, lo que plantea la posibilidad de que

el hombre también haya contribuido de alguna

manera a la desaparición de estas especies.

|

Las

Huellas del Pasado.

Por: Cristina Bayon,

Universidad Nacional del Sur y Gustavo Politis,

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de

Buenos Aires. Fragmento de la publicación original de

la revista de la Asociación Ciencia Hoy, Volumen 8 N°

48.

Desde el comienzo de las

investigaciones arqueológicas, se ha procurado

establecer la antigüedad y las características de las

ocupaciones indígenas en la costa de la región

pampeana. El tema ha tenido un desarrollo complejo, con

grandes controversias e intensos debates, sobre todo a

principios del siglo, cuando Florentino Ameghino postuló

una antigüedad geológica terciaria para los materiales

encontrados en los sitios costeros. Las explicaciones

han variado según las posturas teóricas de los

diferentes investigadores; para algunos arqueólogos,

como Osvaldo Menghin y Marcelo Bórmida, los yacimientos

se formaron por la presencia de los indígenas que vivían

y explotaban los recursos del litoral; por el contrario,

William Holmes y Francisco de Aparicio creían que los

sitios eran la evidencia de las periódicas visitas a la

costa atlántica de los indígenas que habitaban la

llanura pampeana. Sin embargo todos debieron hacer

frente a una misma dificultad: en el litoral bonaerense

los restos arqueológicos se encuentran sobre la

superficie del terreno. Por lo general, los materiales

aparecen apoyados en la arena de las hoyadas que forman

los médanos o sobre los afloramientos de sedimentos más

compactados. Hay dos casos excepcionales de depósitos

arqueológicos estratificados: por un lado, están los

controvertidos descubrimientos realizados en la década

de los veinte por Lorenzo Parodi, que nunca han sido

convalidados por los científicos, y por otro, las

sepulturas del llamado "Túmulo de Malacara",

que no han podido ser correlacionadas con los abundantes

materiales de superficie. Estos son, en realidad, lo

poco que ha llegado hasta nosotros de conjuntos mucho más

ricos y variados que, de haber estado protegidos bajo la

superficie del terreno, no hubieran sufrido el

importante deterioro producido por la acción de los

agentes naturales: viento, lluvia o sol. Por ejemplo,

los materiales orgánicos no se conservan a la

intemperie; la piedra y la cerámica, al quedar

expuestas, se mezclan permanentemente con los restos de

ocupaciones posteriores; en el caso de la alfarería, a

pesar de ser un material relativamente resistente, la

erosión termina por desintegrarla. Tampoco es posible

obtener fechas absolutas mediante la aplicación del

carbono catorce pues han desaparecido materias orgánicas

com el hueso, carbón vegetal o restos de plantas.

La situación cambió notablemente

en 1984 cuando se descubrió el sitio arqueológico La

Olla 1 y, posteriormente, otros cercanos y estrechamente

relacionados: La Olla 2 y Monte Hermoso 1. El conjunto

ha revelado datos sumamente novedosos para la región,

pues se han podido documentar centenares de pisadas

humanas, de aves y mamíferos, recuperar restos óseos

de varias especies de animales, artefactos de piedra y,

además, restos vegetales en un estado excepcional de

conservación. Los tres yacimientos mencionados están a

seis kilómetros al Oeste de la localidad de Monte

Hermoso (provincia de Buenos Aires), donde los depósitos

del fondo de una laguna de la época holocénica (unos

7.000 años antes del presente) aflorán en la playa

actual y dos veces al dia los cubre la marea. Se trata

de sedimentos estratificados de láminas intercaladas de

arcilla y arena, que se extienden unos 1.100m a lo largo

de la playa (figura 1); en el pasado formaban parte del

borde de una antigua laguna litoral, hoy desaparecida, y

que durante su proceso de formación fue visitada en

varias oportunidades por indígenas

cazadores-recolectores pampeanos que acamparon cerca de

sus márgenes.

¿Qué se ha conservado y cómo?

Los restos materiales preservados

en estos sitios son muy variados. En La Olla 1 y 2 se

han recuperado cientos de huesos de lobo marino, guanaco

y venado, valvas, caracoles marinos, fragmentos de

huevos de ñandú, restos vegetales, artefactos de

piedra y un objeto de madera decorado (figura 2).

Vicente Di Martino, director del Museo Municipal de

Monte Hermoso, descubrió en diciembre de 1983 el

yacimiento denominado La Olla 1. Por lo general el sitio

está tapado por la arena de la playa y excepcionalmente

queda expuesto; en esas ocasiones los materiales arqueológicos

se hacen visibles, pues afloran en los sedimentos

lagunares más compactados. Cuando la arena lo vuelve a

cubrir, es muy difícil excavarlo de manera sistemática:

el oleaje continuo y la arena suelta imposibilitan

mantener el área destapada. Di Martino y Luis Guzmán,

entonces director del Museo "José A. Mulazzi"

de Tres Arroyos, pudieron concretar a comienzos de 1984

una excavación rápida. Hubo que esperar hasta 1993

para que el sitio quedara expuesto y hacer una nueva

recolección y un estudio más detallado de los perfiles

geológicos. En el verano del 1995 los movimientos de

arena del litoral dejaron al descubierto un yacimiento

de características similares (La Olla 2), pero su

exposición fue tan breve que impidió cualquier tipo de

trabajo sistemático: sólo se recuperaron algunas

piezas óseas de lobo marino y unos pocos artefactos. En

ambos sitios de La Olla los huesos de lobo marino

pertenecen a las especies de uno y de dos pelos, y hay

una alta proporción de restos de los miembros

anteriores de los animales, especialmente húmeros y

radiocúbitos, mientras que son escasas las partes del

esqueleto axial. Esto sugiere que los lobos marinos

fueron despostados en el lugar donde los cazaron,

probablemente a la orilla del mar, y sólo el cuero y

algunos pedazos de carne fueron llevados para preparar y

consumir a la orilla de la laguna.

Para confeccionar los instrumentos

de piedra se usaron, principalmente, rodados costeros y,

en menor cantidad, cuarcita y arenisca. En algunos casos

por talla se redujo la roca a un tamaño y forma

convenientes, mientras que otros fueron trabajados por

desgaste o pulido, e incluso algunos tomaron forma por

el uso. El hallazgo más notable es un instrumento de

madera con decoración: se trata de una especie de espátula

larga adornada con líneas rectas y en zig-zag incisas.

Este espécimen, junto con dos estacas o puntas, son los

únicos artefactos arqueológicos de madera conocidos

procedentes de sitios pampeanos, y hasta ahora no hay en

el Cono Sur registro de objetos similares preservados

por el agua del mar.

En otro sector de la orilla de la

laguna, en el sitio Monte Hermoso 1, se ha conservado

una notable evidencia de la presencia humana. Se trata

de centenares de pisadas humanas (figura 3), de aves

(figura 5) y mamíferos, junto con restos de plantas,

semillas, algunas estacas o puntas de madera, caracoles,

cáscaras de huevo de ñandú y unos pocos huesos de

lobo marino. El sitio fue descubierto en 1990 por el geólogo

Rodolfo González, quien reconoció las pisadas humanas

en los sedimentos consolidados que afloraban a lo largo

de 800 metros en la playa actual. Las huellas son

claramente visibles en cuatro sectores principales y,

por ejemplo, en un área de 420m2 hay

impresas más de 400 improntas humanas, 20 de aves y dos

de artiodáctilos .

Además, las pisadas quedaron

impresas en por lo menos tres superficies antiguas

diferentes, es decir que la orilla de la laguna fue

transitada por los indígenas pampeanos en tres momentos

distintos.

¿Cuándo fue?

La excelente conservación del

material orgánico en los sitios ha permitido realizar

varios análisis de carbono catorce y, en consecuencia,

conocer cuándo ocurrieron los distintos eventos que han

quedado registrados en la laguna. Hasta el momento

disponemos de siete fechados radiocarbónicos que ubican

los acontecimientos entre 6.640 y 7.400 años antes del

presente, es decir a mediados del período Holoceno.

Para el sitio de La Olla 1 se hicieron dos análisis

sobre colágeno (proteína ósea) de fémur de lobo

marino, y dio una edad de 7.315 ± 55 años antes del

presente (AA-7972) y 6.640 ± años antes del presente (LP-303).

En La Olla 2 se utilizó una vértebra también de lobo

marino, y el resultado fue de 7.400 ± 95 años antes

del presente (AA-19292). Existen cuatro dataciones

radiocarbónicas obtenidas de muestras asociadas con las

pisadas en el sitio Monte Hermoso 1; una es una semilla

de una planta acuática (Ruppia sp.), extraída de las

fases arcillosas inferiores y dio una edad de 7.125 ±

75 años antes del presente (AA-7974). De la segunda,

hecha sobre una escápula de lobo marino incluida en los

bancos de areniscas, se obtuvo una antigúedad de 7.030

± 100 años antes del presente (LP-271). El tercero y

cuarto análisis proceden de los niveles estratigráficamente

más altos, se hicieron sobre un fragmento de rama de

una especie indeterminada y de unas semillas de Ruppia

sp. Las fechas obtenidas fueron 6.795 ± 120 años antes

del presente (AA-8699) para el fragmento de rama, y

6.705 ± 80 años antes del presente (AA-8700) para las

semillas.

¿Cómo era la laguna hace 7.000 años?

Carlos Zavala fue el responsable de

los estudios geológicos que se hicieron para determinar

el ambiente, el modo de depositación y la evolución

geológica de la laguna. Para esto se definieron y

estudiaron los cambios en el aspecto de los depósitos

mediante el análisis de las características internas

de los cuerpos de roca: estructuras sedimentarias

primarias, textura, contactos, color, geometría y

contenido paleontológico. Las características cambian

a lo largo del perfil, tanto vertical como lateralmente,

debido no sólo a las transformaciones ocurridas durante

la evolución de la charca y la formación del depósito,

sino también a las ligeras diferencias del ambiente en

que tuvo lugar la depositación.

|

Pisada humana en

el yacimiento paleoicnologico de Pehun-co en la

Prov. Buenos Aires. |

Recorrido de

enormes pisadas de Megatherium en el mismo

yacimiento único en el mundo. |

Los sedimentos que contienen las

pisadas están apoyados sobre depósitos de edad

pleistocénica -hace más de 10.000 años- expuestos en

la zona intermareal de la playa. La unidad que

corresponde al Holoceno se inicia con capas

esencialmente arcillosas de color gris claro, laminadas,

con delgadas intercalaciones de arenas y restos de

peces, roedores y vegetales. Aquí es donde se observa

la mayor densidad de pisadas. Por encima se disponen

sucesivos bancos de arena, entre los que se intercalan

delgadas láminas de arcillas. Es en estos contactos

donde se han detectado las pisadas mejor preservadas,

que son poco profundas y muchas conservan aún sus

rellenos.

La reconstrucción ambiental estuvo

a cargo de Silvia Grill y Dina Martínez, investigadoras

de la Universidad Nacional del Sur, a través del

estudio del polen y de organismos microscópicos acuáticos

(ostrácodos). Los análisis sugieren la presencia de

una vegetación de dunas costeras y cuerpos lagunares

tranquilos de interduna, con abundante material

nutritivo y buena oxigenación, que periódicamente sufría

episodios de inundación y de retracción. A pesar de

situarse muy cerca de la costa, la laguna

excepcionalmente tuvo comunicación con el mar. Si bien

se ha identificado paleomicroplancton marino

(dinoflagelados y acritarcas) en los sedimentos, su

pobre estado de conservación sugiere que se trata de

material redepositado. Los resultados del estudio del

polen señalan que la flora del lugar se caracterizaba

por una vegetación herbácea de médanos que coexiste

con plantas acuáticas típicas de las depresiones

intermedanosas.

La identificación de cuatro taxa

de ostrácodos no marinos (Sarsc ypridosis aculeata,

Lymnocythere sp1, sp2, Cyprinotus salinus), indican que

la laguna era continental aunque salobre. El estado de

conservación, el número de especies y la asociación

faunística estaría evidenciando un cuerpo de aguas

tranquilas. En tanto que la precipitación de carbonatos

dentro de las valvas en algunas etapas, es un indicador

de importantes episodios de desecamiento y de un

ambiente inestable. La estratigrafía indica que además

de estas pulsaciones periódicas, la laguna era más

grande al principio, y que a lo largo de los siglos

paulatinamente se fue reduciendo. Hay indicios de que

hace unos 6.500 años la laguna era apenas un cuerpo de

agua somero de interduna y que estaba próxima a

desaparecer.

¿Por qué se conservaron?

Para que se conserve un registro

arqueológico tan frágil como el de las pisadas

humanas, deben darse una serie de eventos en un orden

adecuado. En el caso estudiado, un ambiente de relativa

quietud (de baja energía), como las aguas de una laguna

costera, favoreció la preservación

El orden de los eventos fue el

siguiente:

1.- Debajo del agua se depositó

una capa de grano fino que fue importante para

registrar los detalles con mayor fidelidad.

2.- El sedimento de las márgenes,

al quedar expuesto al aire, perdió parte del agua de

los poros y adquirió cierta plasticidad, deformándose

parcialmente con el peso de los caminantes.

3.- Luego de impresas las

pisadas, el agua debió cubrirlas rápidamente pero

con baja energía. Las huellas que se conservaron no

quedaron expuestas por mucho tiempo, pues en caso

contrario se hubieran borrado. De este modo,

perduraron las más cercanas al borde de la laguna, y

es lo que determina que los sitios con pisadas estén,

casi siempre, en las márgenes de antiguos cuerpos de

agua.

4.- Con posterioridad a su

enterramiento, el depósito no sufrió grandes

transformaciones hasta que fue erosionado por un

agente "sutil" como el agua. En este caso,

el mar al penetrar entre la huella y su relleno hizo

que se separaran dejando a la vista la impronta. Sin

embargo, en la medida en que la erosión marina actúa

sobre los sedimentos con pisadas, las destruye. Al

principio remueve el relleno y la marca del pie queda

a la vista; luego, como la acción abrasiva continúa,

comienza a afectar la huella hasta que la borra

totalmente. Este proceso es casi imposible de detener,

pero en la medida en que el mar va erosionando algunas

pisadas, deja otras tantas al descubierto.

¿De quién son las huellas?

Se han hecho distintos trabajos

para conocer cómo se distribuyen en el sitio las

improntas y los restos materiales. Las tareas de

investigación se iniciaron en el extremo oriental,

porque es el más expuesto a la destrucción. Para un

estudio de este tipo, el terreno fue cuadriculado en áreas

de 1 metro de lado y luego, tomando el reticulado como

referencia, se midieron todas las pisadas. Hubo que

tener en cuenta varios datos: si se trataba del pie

izquierdo o derecho, el largo, el ancho, la profundidad

y la orientación de cada huella. Cuando se reconocía

un rastro, es decir una serie de huellas producidas por

la marcha de una misma persona, se tomó también la

distancia entre los pasos. Sobre la base de estos datos

se mapearon todas las pisadas, aisladas o formando

rastros . Con el objeto de hacer un análisis estadístico

que permitiera inferir los grupos de edad que estaban

representados, E. Navarro seleccionó un conjunto de

huellas que se estudiaron utilizando el análisis

multivaríado de componentes principales. El análisis

quedó restringido a aquellos casos que estábamos

seguros de que eran relativamente sincrónicos. El

sector elegido fue el área que estaba cruzada por el

rastro más extenso y todos estaban impresos en una única

superficie. De las huellas, cinco son de pisadas pequeñas

(14 a 17cm de largo) que seguramente corresponden a niños;

otras cinco están formadas por improntas entre 19 y

23cm, que podrían corresponder a jóvenes o mujeres; sólo

una pertenece a un adulto de cierta estatura.

Otra característica importante es

que ninguna muestra una dirección determinada, ni son

paralelas. Esto indica que el sector de la orilla no fue

una senda, sino más bien un área por donde la gente

recorría una superficie amplia, no un camino lineal y

estrecho.

Imágenes del pasado

La interpretación propuesta a

partir de los datos actualmente conocidos, es que hace

siete mil años esta laguna tranquila de agua salobre,

cercana al mar, fue visitada periódicamente por indígenas

cazadores-recolectores de la región pampeana. El

paisaje costero formaba parte de su territorio y era

frecuentemente visitado ya que en las cercanías se podían

cazar lobos marinos, recoger rocas para confeccionar

instrumentos y, quizás, también recolectar conchas de

caracoles para hacer adornos. En distintas partes de la

antigua laguna han quedado las evidencias de las

diferentes actividades llevadas a cabo. La Olla 1 y 2

muestran los lugares donde se terminaban de procesar los

cuerpos de los lobos marinos. Las presas eran capturadas

en la costa marítima cercana y acarreadas ya

despostadas hasta la laguna. Allí se terminaba con el

trozamiento y, en parte, se consumían. La selección de

las porciones esqueletarias, las marcas de corte sobre

los huesos y los mismos huesos quemados testimonian

estas actividades. Es probable que también se

procesaran vegetales, lo que se infiere del tipo de

instrumental descartado en el lugar: rocas con caras

alisadas y pulidas usadas para moler o machacar semillas

y frutos. Las pisadas humanas de Monte Hermoso 1

muestran que las orillas de la laguna eran recorridas

por niños, jóvenes y, tal vez, mujeres que deambulaban

en forma tranquila, sin una dirección definida. El

hecho de que sólo este segmento de la población esté

representado, es consistente con una actividad de

recolección en las márgenes de la laguna para

proveerse de los típicos recursos lacustres: plantas,

aves, huevos y peces. Entre los cazadores-recolectores

esa actividad la desempeñan, precisamente, mujeres y niños.

Hasta ahora no se ha podido determinar el emplazamiento

del campamento, aunque la gran cantidad de huellas de niño

indica que este debía estar próximo pues en esas

sociedades los ni-ños no suelen alejarse solos a

grandes distancias de la vivienda. Estas evidencias

arqueológicas de la costa atlántica han permitido

reconstruir algunos aspectos poco conocidos de las

antiguas sociedades indígenas de la región pampeana.

Sin embargo aún no han aclarado un problema que desde

principios de siglo es largamente debatido: ¿estaban

estas poblaciones adaptadas a un único ambiente o, por

el contrario, la costa constituía un componente dentro

de un amplio circuito de nomadismo?

Sitios en peligro

Los yacimientos de Monte Hermoso y

La Olla se encuentran en peligro de destrucción porque

son sumamente frágiles frente a la acción del mar y de

la gente. La erosión marina es constante pues los

afloramientos se ven afectados diariamente por la marea,

y es aún mayor durante las frecuentes sudestadas. Por

el lado de la acción humana, el tránsito de vehículos

es el principal responsable de la destrucción, ya que

permanentemente circulan por el lugar desde tractores